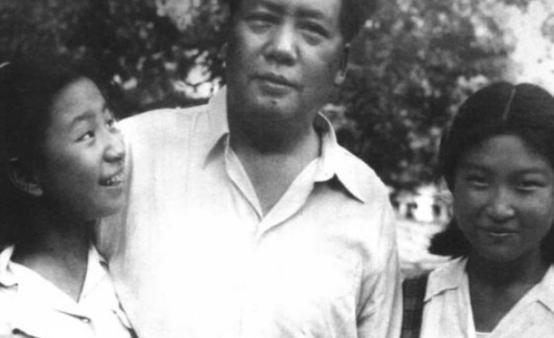

毛主席的长女已经迈入89岁高龄,而次女也已经85岁。 1936年,李敏出生于陕西省志丹县。 她的母亲贺子珍刚刚经历了长征,她在长征途中不仅受伤,而且刚失去了一个婴儿,身体状况非常差。 然而,李敏出生不久后,贺子珍为了治疗身体,前往苏联,因此李敏被留在了延安。 几年后,毛泽东决定将李敏送到苏联与母亲团聚。 她与父亲毛泽东的关系始终未曾建立。 直到有一天,毛岸英访问苏联,去见李敏。 毛岸英指着墙上的毛泽东照片问她,是否知道照片中的人物。 然而,当毛岸英告知她那就是她的父亲时,李敏感到难以置信。 直到她向母亲贺子珍询问,才逐渐明白毛泽东确实是她的父亲。 这一发现对李敏来说是震惊的,她迫切希望能亲眼见到自己的父亲。 直到1959年,贺子珍带着李敏回到了中国,但他们并没有直接见毛泽东,而是先在东北的哈尔滨和沈阳停留。 这一期间,毛泽东为早日见到自己的女儿,指派贺子珍的妹妹贺怡去沈阳探望他们,并亲自写信给李敏。 信中,毛泽东用简洁而真挚的语言表达了对李敏的思念。 毛泽东在信的结尾说道,自己已经安排人去接李敏。 几天后,李敏终于在贺怡的陪同下见到了毛泽东。 当时的李敏身穿一件花裙子,头戴遮阳帽,站在毛泽东面前,她轻声喊出了“爸爸”二字。 毛泽东见到女儿后,情不自禁地将她紧紧抱在怀中,眼含泪水。 李敏从小在苏联成长,虽然她在语言上有障碍,但她极快地适应了中国的生活。 一天,她正在桌上练习毛笔字,韩桂馨走进来看见她,便问她在做什么。 李敏抬起头,告诉她自己正在练习写名字,而她所写的正是“李敏”二字。 原来,这个名字是毛泽东为她精心取的。 1950年,毛泽东在中南海的一次工业展览中,带着李敏一同参观。 当时,李敏已经到了上中学的年纪,毛泽东决定为她取一个正式的名字。 毛泽东翻开了桌子上的《论语》,指着其中《里仁》篇的一句:“君子欲讷于言而敏于行”,并耐心地为李敏解释了其中的含义。 此时,李敏感受到了父亲博学的气息。 毛泽东继续解释了“敏”字的含义,指出在中国文化中,“敏”有着聪明、敏捷的多重寓意。 然而,毛泽东告诉她,她虽然可以用敏这个字,但名字的姓氏却并不一定是毛,而可以选择李。 毛泽东随后讲述了自己在延安时期的经历。 1945年,当胡宗南率领20万大军进攻延安时,毛泽东和中央领导选择了暂时撤退。 毛泽东回忆起那个时候,他使用了“李德胜”这个化名。 他希望女儿能够承载起这一份责任。 与李敏相比,李讷则是毛泽东所有子女中,享受父爱最多的一位。 李讷在出生时,毛泽东已经进入了年过半百的年纪。 无论工作再繁忙,他都选择亲自抚养李讷,而不是将她送去托儿所。 毛泽东与李讷之间建立了深厚的感情。 尽管在解放战争时期,毛泽东身处前线,但他始终关注李讷的生活。 当毛泽东得知李讷在远离他的时候画画并给自己写信时,他非常感动,并时常关注这些画作和信件。 李讷并不总是理解父亲的选择。 一天,她与姐姐李敏一起回到家中时,李讷满脸疑惑地提出,她希望能够和爸爸姓毛。 她听到别人称呼她为“李”姓时,常常感到不满。 毛泽东笑了笑,转而问李敏是否也有异议,而李敏则表示,自己能理解父亲的考虑。 毛泽东深知,作为国家领导人的子女,他们难免会受到特殊待遇。 为了避免孩子们产生特权心态,毛泽东做将李讷的姓氏改为“李”,。 李讷自幼在红墙大院中长大,周围的朋友大多来自高官家庭。然而,进入北京大学后,李讷来往更多的是来自普通家庭,或者农村的同学们。 在她第一次步入婚姻时,依然保持着低调的生活态度。 毛泽东不同于一般父亲为女儿准备的金银珠宝,毛泽东赠送了一套完整的《马克思恩格斯全集》作为她的嫁妆。毛泽东对待亲人的严格要求,也有一部分是受到他的父母影响。 毛泽东的父亲毛贻昌为人严厉,他不容忍儿子懒惰,甚至要求毛泽东从小便要积极工作,不论是在田间地头,还是在家中的事务。 毛泽东对父亲的严厉态度深感其益,常回忆起父亲对自己的严格要求。毛泽东对母亲有着深厚的感情。 1919年,毛泽东得知母亲病重时,急忙赶回长沙,亲自照料,直到母亲去世。 新中国成立后,毛泽东始终秉持简朴的生活方式,他不仅自身生活简朴,而且严于律己。尤其是在给亲戚朋友经济支持时,他从不借助职务之便,也从未为亲属牟取过不正当的利益。 1957年,毛泽东在与家乡亲戚合影时,也曾言辞明确地表达过,自己在处理家务事时,不应给国家和地方政府增添麻烦。 参考文献:[1]张秀绢.女儿李敏与父亲毛泽东 ?讲述真实的毛泽东[J].神州,2006,0(12):16-21