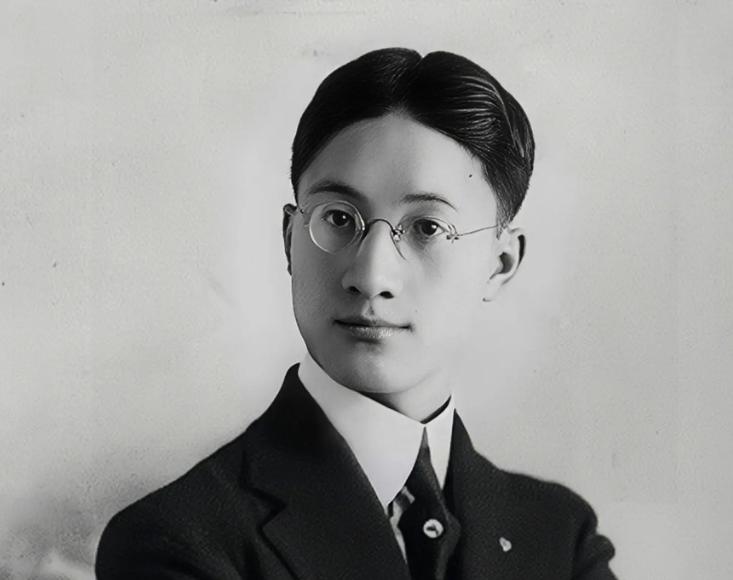

1920年,徐志摩被迫把妻子接到身边。他不喜欢妻子,却每晚都要同房。不久后,妻子怀孕,他却怒斥:这个孩子我是绝对不会要的。 徐志摩与张幼仪的姻缘,完全是父母之命,媒妁之言。俩人从未谋面,就这么稀里糊涂地结了婚。徐志摩当时正值意气风发的年纪,满脑子都是诗和远方。 对他而言,大家闺秀般的张幼仪,实在太传统、太乏味了。她就像一碗白开水,虽然干净,但索然无味。徐志摩梦想中的女子,应该是知书达礼、能与他谈诗论道的知己。 张幼仪呢,也觉得婚后的日子,和想象中大不一样。她仰慕徐志摩的才华,希望丈夫能倾心相待。可无论张幼仪如何讨好,徐志摩总是冷冰冰的。夫妻俩在一起,总是相对无言,气氛十分尴尬。 看着儿子这副样子,徐家父母也很是头疼。俩老想啊,小两口感情不和,要是能早点生个孩子就好了。于是,他们一个劲地催促儿子,赶紧完成传宗接代的大事。 徐志摩受不了父母的唠叨,只好敷衍了事。他晚上会和张幼仪同房,白天却对妻子不理不睬。张幼仪心里清楚,丈夫压根就不喜欢自己,同房不过是在完成任务罢了。 所以当张幼仪怀孕后,徐志摩非但没有露出丝毫欣喜,反而迫不及待地"解放"了。他甩开家庭的桎梏,只身奔赴英伦,开启了留学之旅。张幼仪则一个人留在国内,忍受孕期的种种不适。 直到她生下儿子,徐志摩也没捎来一句问候。在张幼仪心里,丈夫此时大概正在英国,和那些聪明美丽的洋女郎谈诗论文吧。而她自己,连做梦都不敢奢望,丈夫能施舍给她半分真心。 1920年,徐志摩在英国留学,而张幼仪独自在国内相夫教子。徐家父母见儿子和儿媳分居两地,颇为不安。他们担心这样下去,小两口的感情会越来越淡。 何况,徐父还从张幼仪哥哥那里听说,徐志摩在英国和一位叫林徽因的女子走得很近。徐父思来想去,觉得不能再放任儿子在外胡来了。他给儿子写信,让张幼仪去英国,多多督促丈夫学习。 接到父亲的信,徐志摩心里别提多烦了。他巴不得离张幼仪越远越好,这下倒好,妻子要来英国"管"他了。可是父命难违,徐志摩只好同意了父亲的安排。 就这样,张幼仪把儿子留在家中,只身前往英伦。历经数月颠簸,张幼仪终于见到了分别已久的丈夫。可是,徐志摩并没有给她一个热情的拥抱,反而一脸不耐烦。 随后的日子里,徐志摩对妻子的态度既冷淡又敷衍。他尽量避免和张幼仪独处,有事没事就往外跑。张幼仪孤身一人,在异国他乡感到非常孤独。 更让张幼仪心惊的是,她发现丈夫和林徽因来往密切。徐志摩和林徽因相约游玩,留下张幼仪一个人在家。久而久之,张幼仪意识到,丈夫根本不愿和自己在一起。 就在这时,张幼仪发现自己又怀孕了。听到这个消息,徐志摩勃然大怒。他冷酷地对妻子说:"这个孩子我绝不要!你自己看着办吧。" 面对丈夫的绝情,张幼仪感到无比伤心。她恳求徐志摩不要抛弃肚里的孩子,可徐志摩根本不愿听她解释。他只想摆脱张幼仪,追求心仪的林徽因。 往后的日子,徐志摩的冷暴力愈演愈烈。他对张幼仪视而不见,恨不得当她是透明人。张幼仪心如死灰,甚至萌生了轻生的念头。 最后,张幼仪决定离开徐志摩,去德国投奔哥哥。她独自在异国分娩,生下了次子。可惜的是,年幼的孩子夭折了,这对张幼仪打击很大。 丧子之痛,让张幼仪下定决心要自强。她雇了保姆照看大儿子,自己则努力学习各种技能。从语言到商业,张幼仪如饥似渴地汲取新知识。 几年后的张幼仪,已经今非昔比。她不再是那个任人欺负的小女人,而是一位独当一面的时代新女性。回到上海后,张幼仪在哥哥的帮助下,很快在商界崭露头角。 她担任了女子银行的行长,又和他人合伙开了服装公司。上海滩提起张幼仪,无人不知无人不晓。她用实际行动证明,女人也能在社会上有一番作为。 而徐志摩呢?他在感情和事业上,都不如意。追求林徽因无果后,他迎娶了陆小曼。然而,陆小曼的奢侈挥霍,让他在经济上陷入困境。 徐志摩只好找张幼仪借钱周转。看到昔日意气风发的才子如此落魄,张幼仪难免唏嘘。她没有落井下石,而是慷慨解囊,帮徐志摩渡过难关。 1931年,徐志摩在飞机失事中丧生,年仅35岁。张幼仪得知噩耗,马上赶去徐家。她主持丧礼,安抚徐志摩的父母,处理他的后事。 人们不禁感慨,张幼仪可能是最爱徐志摩的女人。她对这个薄情寡义的前夫,始终不离不弃。可惜,徐志摩这一生,都没有好好珍惜这个贤惠的妻子。