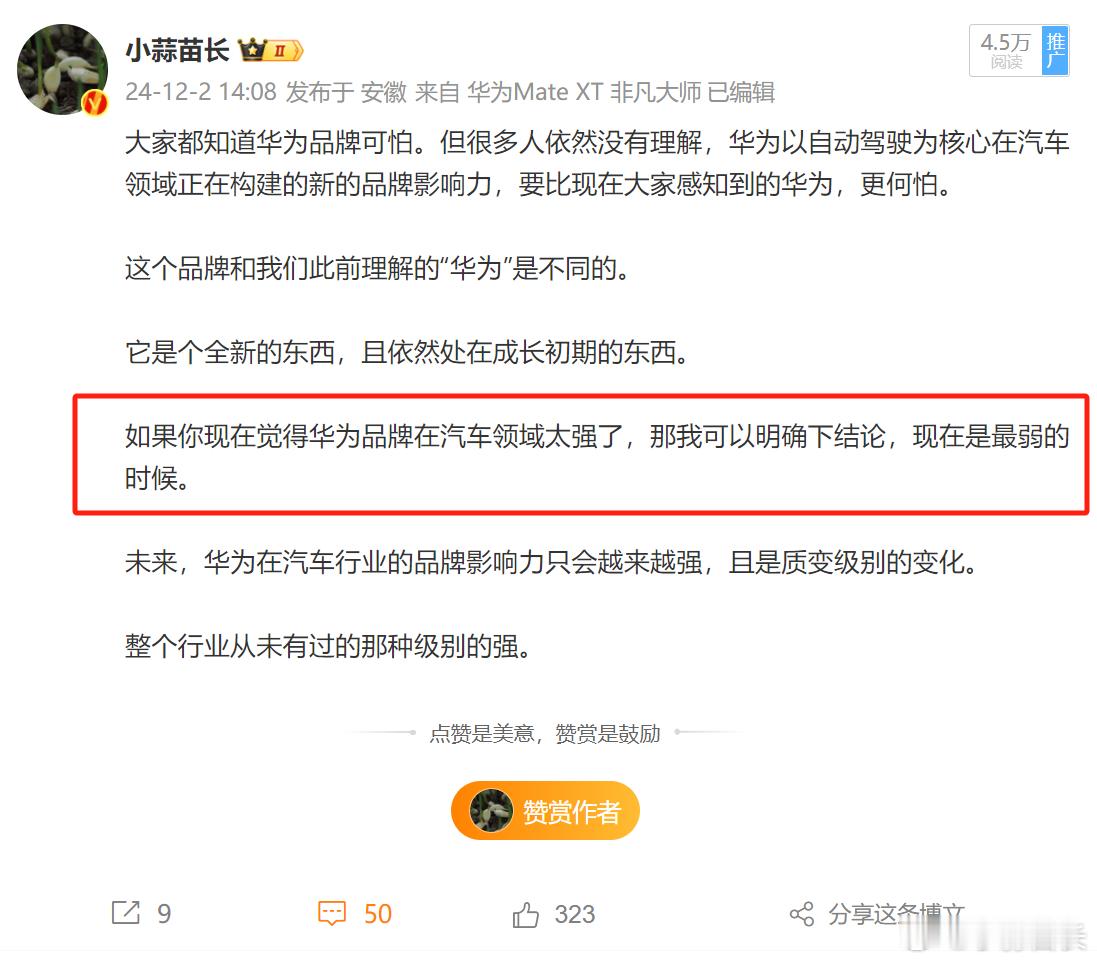

我去年底说,“如果你现在觉得华为品牌在汽车领域太强了,那我可以明确下结论,现在是最弱的时候。 ”

在尊界S800之前,所有厂商都在努力追赶华为的ADS3.0,觉得自己能够做到ADS3.0 80%的能力就是足够牛逼了,就觉得自己和华为同一水准了,就追上了华为了。

现在尊界S800给出的这套全新的智驾系统,什么感觉?

两个典型的工况,一个是在前后车夹击风险下的主动逃逸,另一个是根据车主驾车习惯的主动学习和适应能力。

用过自动驾驶的人应该很容易理解这事儿的价值。

很多人说城区智驾很难用,我也有感觉,这个难用不只是安全新,也就是很多人测试的接管次数,这个是初级的。

我开下来的体验问题是,它过于保守了,很多时候看它慢慢悠悠地干着急,干脆就自己开了。

问题在于,不同的人驾驶习惯是不一样的,有的人开车就喜欢慢慢悠悠,有的人则习惯于安全基础上更激进和高效率的选择。

智驾怎么做才是对的?

因人而异才是对的,这世界没有标准答案。

这必然是智驾需要解决的问题。

保守的策略更容易保证安全性,这里有足够的安全冗余,但冗余是以牺牲效率为前提的,这里面还有大量可供挖掘的空间。

在手机上有一个典型的案例,折叠屏的铰链,第一代的铰链可以实现安全性,但厚重,后续轻薄方向的迭代,一个很重要的课题就是真正去探索结构安全的关键节点,从冗余里去挖掘进化的可能。

而为了去挖掘这个安全冗余的边界,华为做了全新的感知系统,一方面是全向感知能力的大幅度提升;另一方面则是感知精度的大幅度提升。

大家都知道华为的研发投入是极其可怕的,每年已经接近2000亿了,大家也都知道华为的员工薪资高,吸引的都是顶尖的人才。

这些人聚在一起,他们真的是因为效率低才花钱多么?

不可能的。

华为介入汽车领域的时间并不长,从赛力斯SF5介入行业,到问界M9成为国产汽车标杆,也就三年的时间。

这里比现阶段成就更可怕的是成长和进化速度。

在手机上有个典型的例子,Mate50 RS的长焦微距,一经面世震惊行业,这个节点是2022撵底,但这个项目开始的时间还得往前推三年,也就是2019年。

也就是说,华为真正在做的东西要比量产展现出来的东西多得多,节奏也要快得多。

当你去追华为展现出来的量产的东西都很吃力的时候,那么华为没有浮出水面的布局,你怎么去追赶,怎么去竞争?