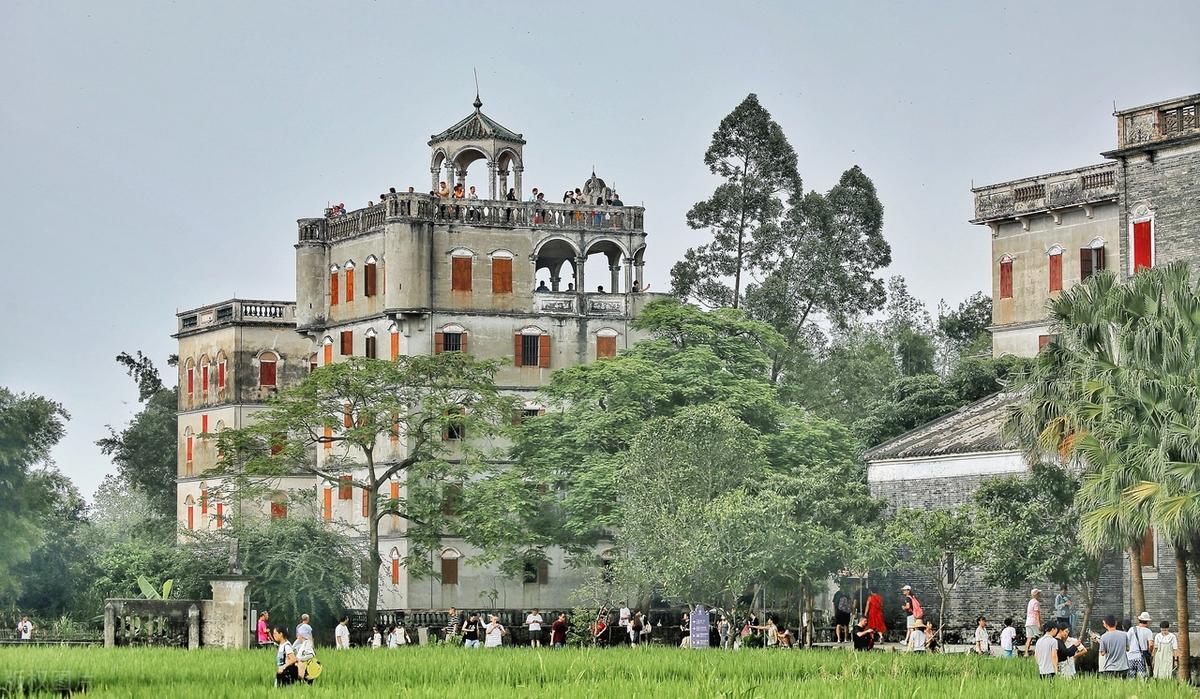

快要到春节了,一个阳光明媚的早晨,我驱车前往开平碉楼,两边的田园没有农作物,但绿意盎然的树木和北方的冰雪覆盖完全不一样,最美的风铃花灿烂地开在山坡上水塘边,此刻的心情也如春天般的温暖和煦。 我在立园遇见林叔,潭江上的薄雾还未散尽。举着相机的我正对着一座孔雀蓝穹顶的碉楼发愣,身后突然传来沙沙的脚步声。转身看见穿靛青布衫的老人提着竹篮,篮里新摘的杨桃还沾着露水。 "后生仔,你镜头里的瑞石楼,当年可是用三十根金条换来的。"老人用带着南洋腔调的粤语说道,眼角的皱纹里藏着狡黠的笑意。我这才注意到他胸前的银怀表链泛着温润的光,表盖上隐约可见"林记商行"的刻字。 我们的相遇像一把钥匙,旋开了尘封百年的时光之门。林叔说他的曾祖父是1903年去古巴修铁路的"契约华工",在甘蔗田里攒了十年血汗钱,才托同乡带回第一批银元。那些叮当作响的硬币在潭江畔落地生根,渐渐长成眼前这些中西合璧的奇异建筑。 其中最具戏剧性的当属1928年的那场劫难。林叔的祖父林耀宗带着美洲寄回的汇票返乡时,恰遇百年不遇的洪灾。暴涨的潭江水裹挟着流寇涌向村落,三十八户归侨集资修建的铭石楼顶,铜钟整整敲响了一夜。 "当时楼里存着准备建校舍的银元,女人们把孩子们藏在顶层夹墙,男人们举着火铳守在射击孔后。"林叔的手指抚过碉楼外墙斑驳的弹痕,那些蜂窝状的凹陷在夕阳下泛着铁锈色,"直到天亮时听见蒸汽船的汽笛声——是侨乡会馆从香港请来的英国炮艇。" 而今当我站在自力村最高的云幻楼顶,看见无人机在翡翠色稻田上空划出银弧,民宿的灯笼在暮色中次第亮起。楼下传来年轻人排练侨乡民谣的吉他声,混着厨房飘出的黄鳝饭香气。管理员阿娟说,上个月刚有位意大利建筑师在这里办展览,把射击孔改造成光影装置,夜晚会投射出当年华侨寄回家的"银信"。 "今年台风天,我们还用防空洞改的地下室做了应急避难所。"她晃了晃手机,碉楼群的电子导览系统正是她开发的,"你绝对想不到,顶楼的瞭望台现在装着5G基站。" 在我看来诞生于清末至民国时期,是海外华侨与本土文化交融的鲜活见证。这些形似城堡的塔楼散布在稻田与村落间,集防卫、居住与乡愁于一体,其著名在于2007年被列入世界文化遗产名录。 正如林叔所述,这些碉楼是19世纪末,大批开平人远渡重洋谋生,在北美、澳洲、东南亚积累财富后,将西方建筑技艺与故土情怀带回故乡。为抵御匪患、洪灾,华侨们用钢筋水泥筑起高达数层的碉楼,窗设铁栅、顶配枪眼,形成“万国建筑博览会”般的奇幻景观。 我爬上一座一座的碉楼,说实话,虽然现在很多很破旧,但我还是很喜欢这样的建筑,它融合古希腊柱廊、罗马穹顶、巴洛克雕花、伊斯兰拱券与中式灰塑,墙体厚实如堡垒,内部却藏有彩色玻璃、留声机等西洋物件。现存1833座碉楼中,瑞石楼、自力村群落最为著名,既有古希腊神庙般的恢弘,又透着岭南水乡的婉约。 如今,这些曾守护家园的堡垒化身文化地标,防匪的射击孔变成观景窗,藏银元的地下室改为咖啡书吧,顶楼瞭望台架起5G基站。碉楼不仅是侨乡历史的“立体家书”,更成为乡村振兴的创意引擎,吸引着全球旅人探寻这段跨越百年的文化漂流记。 从钢筋水泥的防御工事到世界瞩目的文化遗产,开平碉楼以凝固的建筑史诗,讲述着华侨的乡愁、时代的变迁与文明的对话。