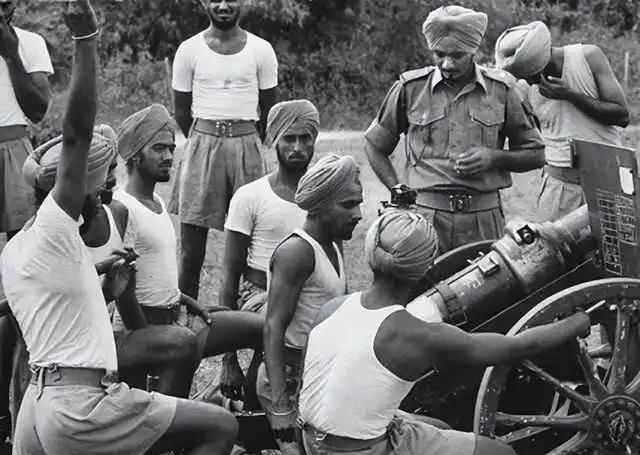

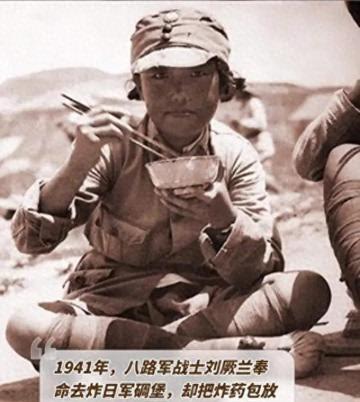

1962年9月中旬,毛主席在一次军委会议上说:“我想了十天十夜,想不通为什么印度尼赫鲁要来搞我们?” 自印度独立以来,印度与中国在冷战时期共同推动了不结盟运动,致力于团结第三世界国家。 然而,1962年,这段曾经的友谊被突如其来的战争所打破。 在20世纪初,印度和中国的边界一直处于模糊状态。 喜马拉雅山脉曾是天然屏障,两国间并未明确划定边界。 直到英国人为解决这一地区问题而提出了“麦克马洪线”。 但中国自始至终未承认这一边界划分,而印度则坚持认为这是正当的国际边界。 尼赫鲁政府甚至在1959年要求中国承认约12.5万平方公里的领土要求。 印度当时的民族主义情绪异常高涨,民众认为尼赫鲁在边界问题上应展现出英雄气概。 尼赫鲁只能采取更加激进的立场。 中印边境频繁发生摩擦。 1959年,印度军警在朗久附近袭击了中国边防部队。 而同年10月,印度军队再次挑衅,并遭到中国反击,造成多名印度士兵死伤。 尼赫鲁强硬的言辞加剧了两国的敌对情绪。 从1959年到1962年,中国多次表示愿意通过外交途径解决争端。 然而,尼赫鲁却更加确信印度可以凭借其在国际上的支持来蚕食中国的领土。 最终,1962年,印度军队先行开火。 面对冲突,毛泽东决定采取军事反击。 在战斗开始之前,中国的战士们已经在西藏的高原上进行长期的备战。 战斗命令下达后,解放军立即出发前往喜马拉雅山中印边界。 士兵们不得不在冰雪覆盖的高地上行进。 他们脱去棉衣和毛皮鞋,仅穿着单衣和棉帽,鞋子只穿解放鞋。 进入战斗状态后,解放军空中升起三发信号弹,随即万发炮弹如雷霆般射向印军阵地。 短短半小时的猛烈炮击之后,步兵迅速投入战斗。 中国军队成功诱敌深入,俘获了大量印度士兵。 接下来,敌人的反击持续不断。 天气和地形的挑战不断考验着士兵们的体力。 那天,部队被迫在山中滞留,冰雪覆盖了整个山坡,士兵们不得不在积雪中挤压出一个勉强容身的空间,大家互相提醒着保持体力。 行军中最为艰难的一段行军路线便是贝利小道。 这个小道沿喜马拉雅山脉蜿蜒而行,崎岖不平,未曾有过大军通行。 兵员们必须面对自然障碍。 时间紧迫,每个士兵背负着沉重的装备,负重超过70斤。 除了武器、炊具、衣物和为期十天的干粮外,火力排还需要携带火箭弹和炮弹。 如此行军环境,没有热饭,甚至没有一口水可以喝,士兵们连续七天五夜行进。 山路陡峭,士兵们需一边攀爬,一边互相扶持。 若遇到悬崖峭壁,他们会手脚并用,将自己从陡峭的山壁上拉上去。 不少马匹摔下悬崖。 每当此时,士兵们只能卸下驮负,将马匹一匹一匹地拖上山去。 士兵们偶尔抓住片刻休息的机会,即使只有一分钟,也会迅速打个盹。 有的战士迷迷糊糊中,发现自己不知不觉走回了原路,才猛然紧急追赶队伍。 最让人难忍的莫过于断水长达42小时。 口渴、疲惫,衣服被汗水湿透,士兵们疲惫不堪。 即便如此,他们依旧坚持前进,咬紧牙关。 随后的战斗中,解放军的进攻愈加猛烈。 在10月,印军烧毁弹药并撤退,我军随即展开了追击。 在战斗的紧张间隙,战士们往往会收到家书。 一封来自父亲的信让一名士兵内心五味杂陈。 信中父亲请求他寄回一些钱。 收到信的那一刻,士兵知道自己无法立刻满足父亲的要求,但他承诺,如果自己活着归来,一定会尽力为家庭提供帮助。 几个月后,战士复员归乡,和父亲团聚。 此后,印度领导人尼赫鲁再次向中国发起挑战。 然而,印度军队指挥官考尔在战斗中竟然抛下部队,乘专机逃回印度。 战败后,印度陆军参谋长乔杜里将军感叹,这场战争犹如一场毫无准备的赌博。 在中国单方面宣布停火后,尼赫鲁在慌乱中向美国求援,但美国态度冷淡。 战后,印度迅速改变外交政策,放弃了长期坚持的不结盟立场。 尼赫鲁在临终前承认自己的错误。 此后,印度与苏联签订了长期的军事同盟条约,并仍然坚持着手组建专门对抗中国的山地部队。 参考文献:[1]康遍霞.1962年的中印战争与美国对印度的关系[J].中山大学研究生学刊(社会科学版),2010,31(1):23-37