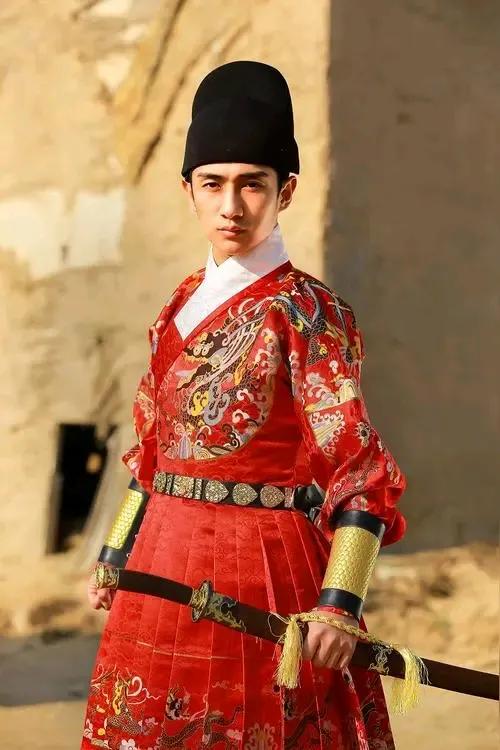

1395年,冯胜喝完御赐的毒酒,挣扎着爬到朱元璋面前,哀求道:“求皇上开恩,不要杀臣的女儿!”没想到朱元璋一把推开他,恶狠狠地说:“她们已经活不成了!” 冯胜的军事生涯从其少年时代就已开始,随着朱元璋攻占定远,冯胜与他的哥哥冯国用投身于朱元璋麾下,成为了早期的重要部将。 在朱元璋的麾下,冯胜最初并不显眼,他的哥哥冯国用在军中的地位远高于他。然而,命运让冯胜走上了与哥哥不同的道路。之后,冯国用因病去世,朱元璋为了弥补损失,提拔了冯胜,赋予他掌管禁军的重任。尽管冯胜的能力并不如哥哥,但他渐渐凭借勇猛和决断力,在后来的战争中崭露头角。 冯胜的军功,在与陈友谅的对抗中表现得尤为突出。他在龙湾石灰山和鄱阳湖的战斗中屡立战功,充分展示了他的军事才能。然而,他的性格中也有明显的缺点,那就是骄傲与急功近利。他在高邮战役中中计,导致他丧失了军力,并且未能按计划完成任务,这次失败令朱元璋非常愤怒,甚至亲自惩罚了他。冯胜之后虽表现有所改进,但这种“胜必骄”的性格始终未能改变。 1369年,冯胜参与了大规模的北伐,表现出了极高的军事才能,成功征服了陕西地区。然而,在处理战役中的战略时,冯胜屡次犯下独断专行的错误,这也让朱元璋极为不满。冯胜的私自行动不仅影响了全局,还使得本可以取得的胜利变得扑朔迷离。朱元璋对此的处理方式,除了指责他“擅自行动”外,还刻意让傅友德获得了更多的赏赐,以此来表达对冯胜的警告。 冯胜的军事才能不可否认,但他与朱元璋的关系越来越紧张。这种紧张不仅来自于他在战场上的过于自信和任性,还源自他在朝廷上的不谨慎行为。尤其是他与蓝玉等人的关系,以及他的傲慢态度,令朱元璋愈发产生疑虑。为了让冯胜更好地融入自己的权力结构,朱元璋通过一系列的联姻安排进一步将冯胜纳入自己的势力范围。然而,冯胜的婚姻并没有使他更加低调,而是让他更加依赖自己的军队和个人势力。 随着太子朱标的突然去世,朱元璋意识到,自己的一些战略部署已经无法维持太久,尤其是对藩王的权力制约上。在蓝玉案爆发后,冯胜被召回京城,虽然他没有直接参与其中,但此时的他已经深陷权力漩涡。冯胜虽然被暂时宽容,但他的所作所为,特别是与其女婿朱橚的亲近,使得他在朝廷中的地位逐渐不稳。 天下逐渐太平,朱元璋对功臣的猜忌与日俱增。他先是残酷地处置了另一位开国功臣蓝玉,令其饮鸩自尽。冯胜听闻此事后,心中不寒而栗,意识到了君王的残忍本性。他本想金盆洗手,退隐江湖,却已经难以割舍富贵的生活。 冯胜出身行伍,虽然武功盖世,但对朝堂上的礼数并不精通。他多次在朝堂上因言语或行为触怒了朱元璋,导致两人之间的关系日益紧张。朱元璋对这位曾经的得力助手也渐渐疏远,冯胜感到了前所未有的危机。 在那个风雨交加的夜晚,冯胜被召进宫中,朱元璋亲自赐他一杯毒酒。冯胜知道自己在劫难逃,只能强忍剧痛,跪在朱元璋面前,苦苦哀求皇上饶恕他的妻儿。然而,朱元璋冷酷地推开了他,斩钉截铁地说道:"她们已经活不成了!"这句话宣告了朱元璋要斩草除根,不留后患的决心。 冯胜生命的最后时刻,脑海中闪过了自己跟随朱元璋多年征战沙场的点点滴滴。他为朱元璋开疆拓土,立下了赫赫战功,却万万没有想到会落得如此下场。朱元璋对功臣的猜忌和残酷,让这位曾经的心腹大患难以接受。 然而,令人意外的是,朱元璋最终并没有赶尽杀绝冯胜的后人。他虽然对冯胜痛下杀手,但还是给予了这位开国功臣最后的一点尊重,没有完全抹杀冯家的血脉。这或许是朱元璋内心深处对冯胜功绩的一种认可,又或者是出于政治考量,为了不让世人认为他忘恩负义。 冯胜的死,标志着大明初期的一段历史落幕。虽然他曾为国家的建立立下赫赫战功,但在复杂的权力斗争中,他的个性缺陷和不断膨胀的权力,使得他最终未能逃脱朱元璋的审慎打击。冯胜的悲剧,亦是一个关于权力、忠诚与个人野心交织的警示,他的一生,证明了即使是曾经的功臣,也无法避免在权力斗争中的陷阱。 冯胜的悲剧,是明朝建立过程中诸多功臣的缩影。在那个崇尚功名利禄的年代,无数英雄豪杰追随朱元璋,共同打下了大明的江山。然而,当权力稳固,皇权至上的时候,这些功臣却成为了君王眼中的潜在威胁。"伴君如伴虎",说的正是这些权臣的悲哀宿命。 明朝的历史,就像一个永恒的循环。光明与黑暗交织,辉煌与残酷并存。功高盖主者,难逃杀身之祸。在专制的时代,忠诚和功绩并不能换来永恒的信任和尊重,反而可能成为致命的枷锁。这是一个弱肉强食的世界,也是一个令人扼腕叹息的时代。