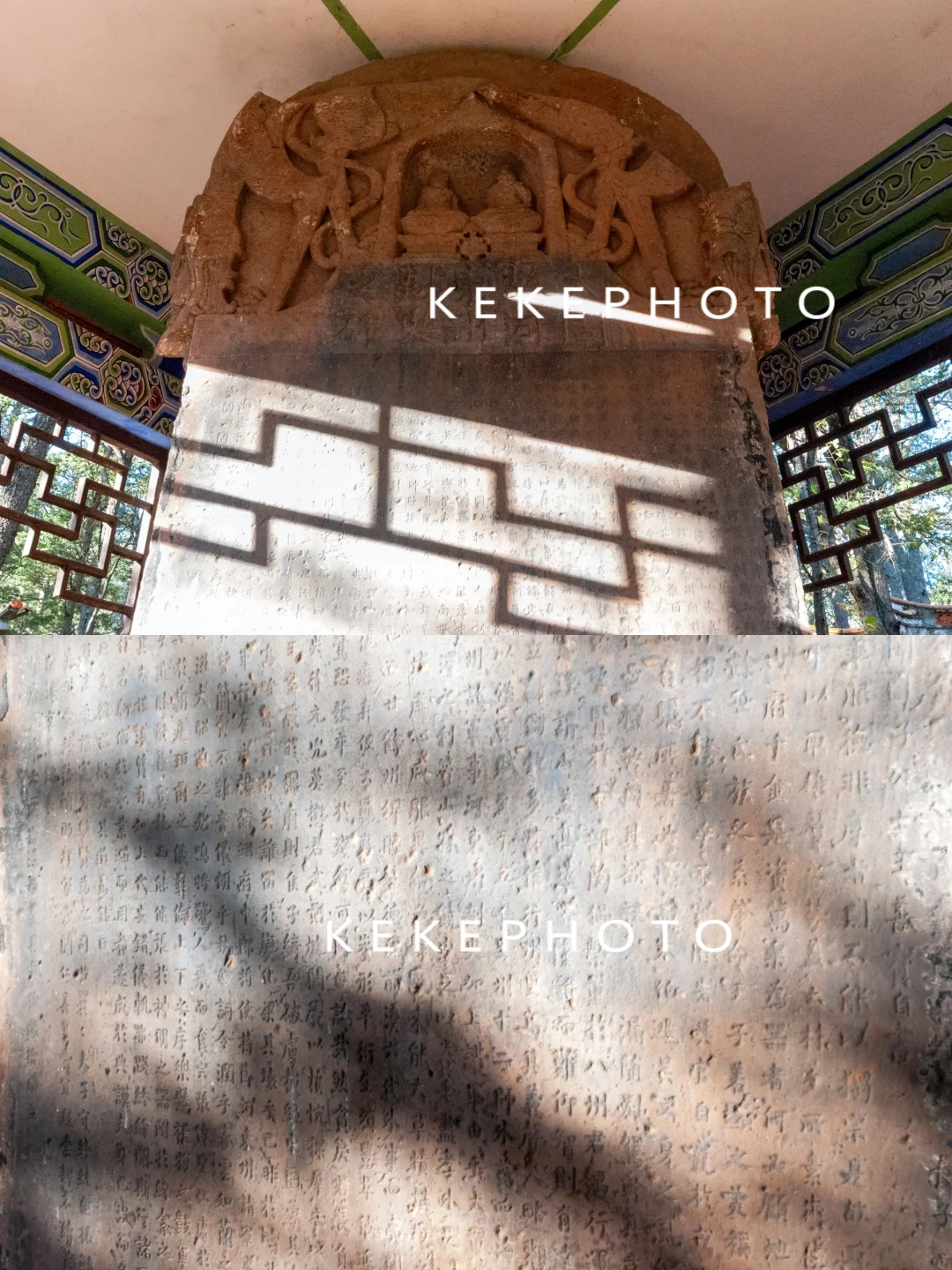

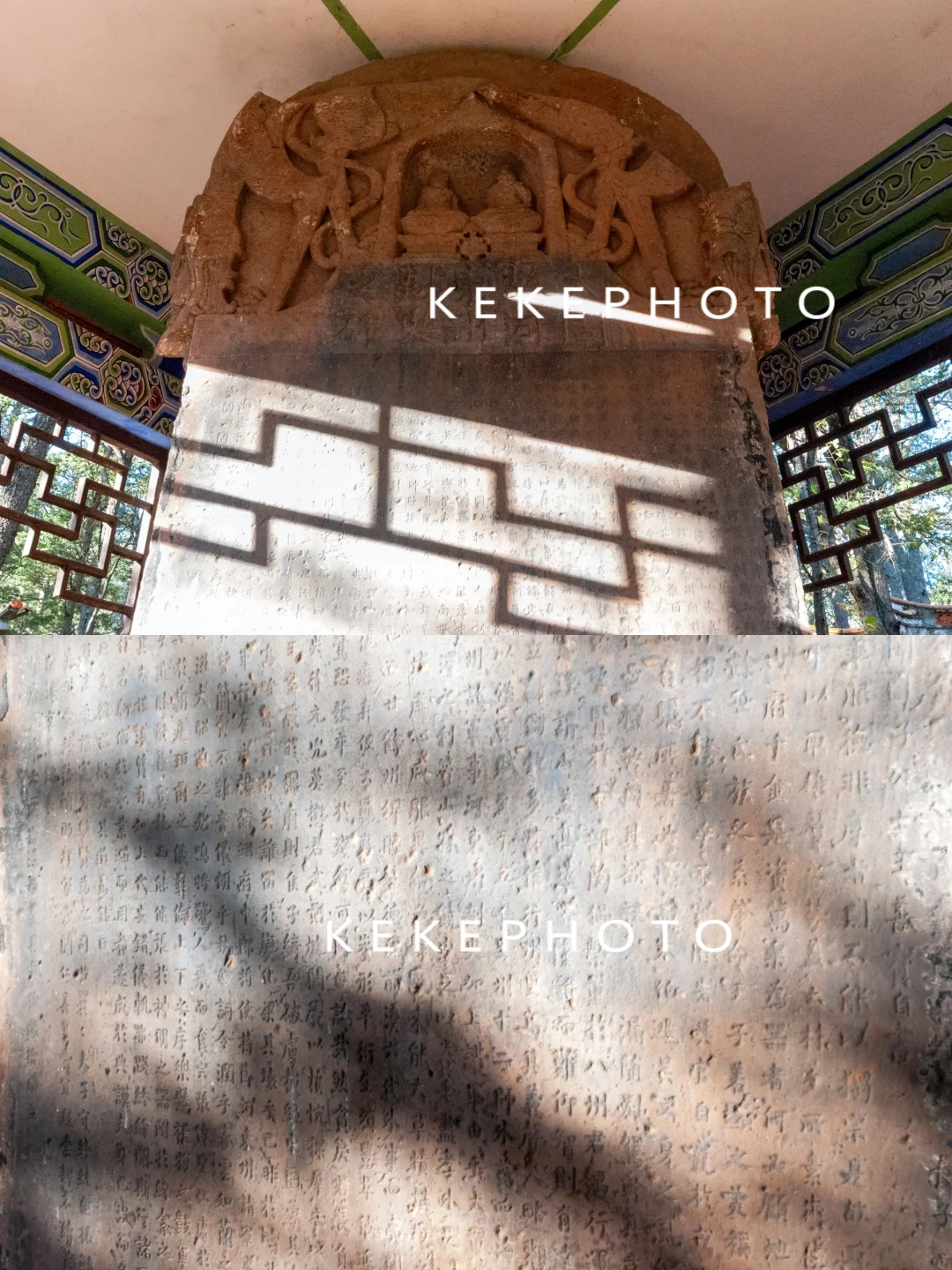

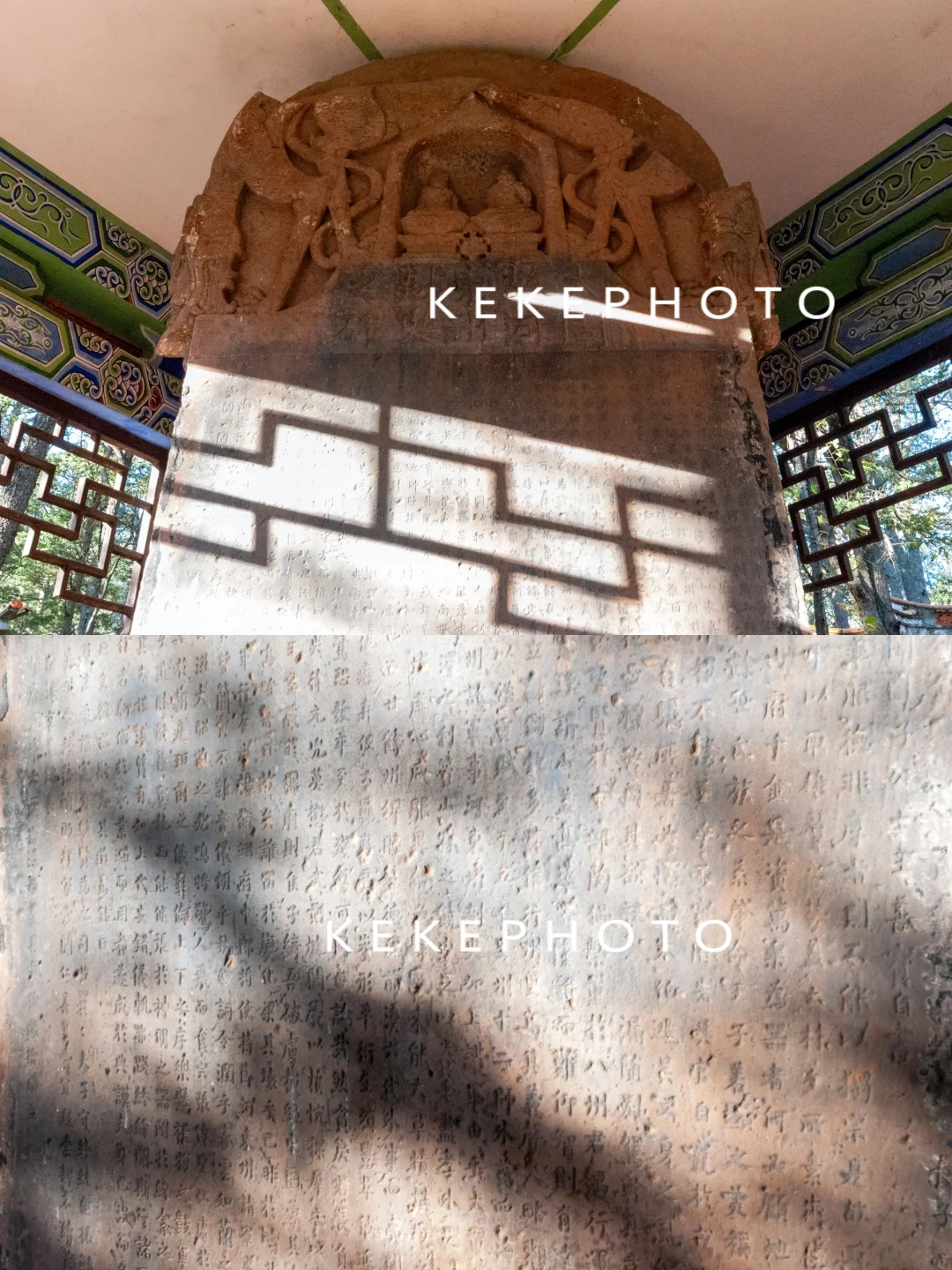

[种草R][种草R]大周故河东州刺史之碑即王仁求碑,位于现昆明市安宁大石庄,立于唐代武则天圣历元年(698年),距今已一千三百多年。 碑高约2.1米,宽1.5米,凡三十四行,每行53字,碑额10字。碑文及额均正书。

[得意R][得意R]王仁求是唐臣,时武则天称帝,国号为周,故碑额题为“大周故河东州刺史之碑”。此碑清代以前未见著录。

碑文为成都闾丘均撰,王仁求之长子王善宝书。闾丘均是唐初著名文士,杜甫在成都时与他过从甚密,杜甫还极力赞赏他的文墨:“世传闾丘笔,峻极逾昆仑。”

[彩虹R][彩虹R]碑文内容虽为王仁求所写,却涉及当时云南的重大史实,在长达1600余字的碑文中,闾丘均详细叙述了王仁求的家世、才干和业绩。其要点是:王仁求,安宁郡人,出身官宦之家,少聪慧,习文练武,及长,“有运理群物之才,怀嘉保边裔之略。”后任河东州刺史,加上护军,他能注意利用山林水泽之利发展生产,“训以生聚之方,开其资财之道”,“庶心咸服,异俗争归”,一时称为“贤吏”。

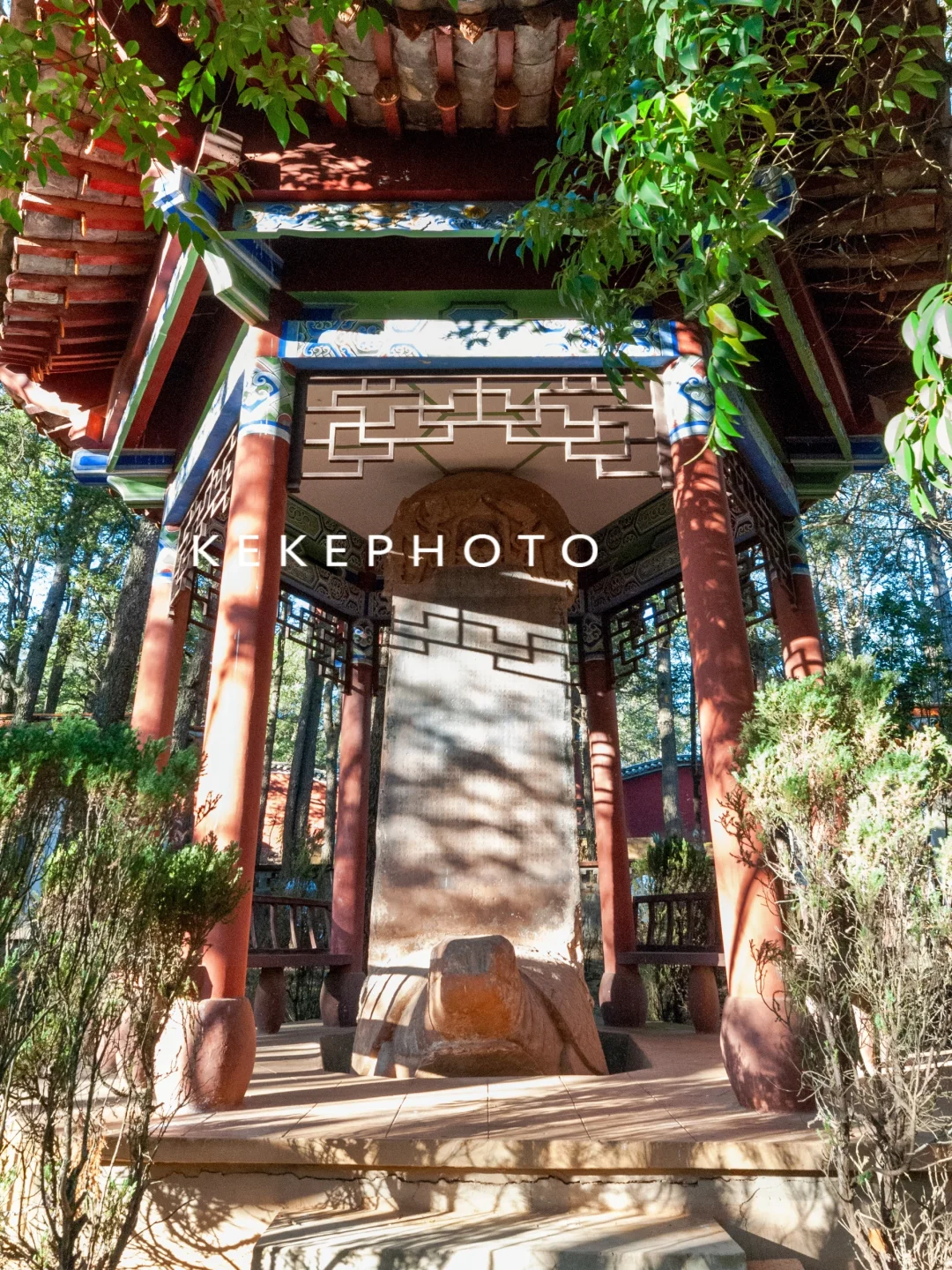

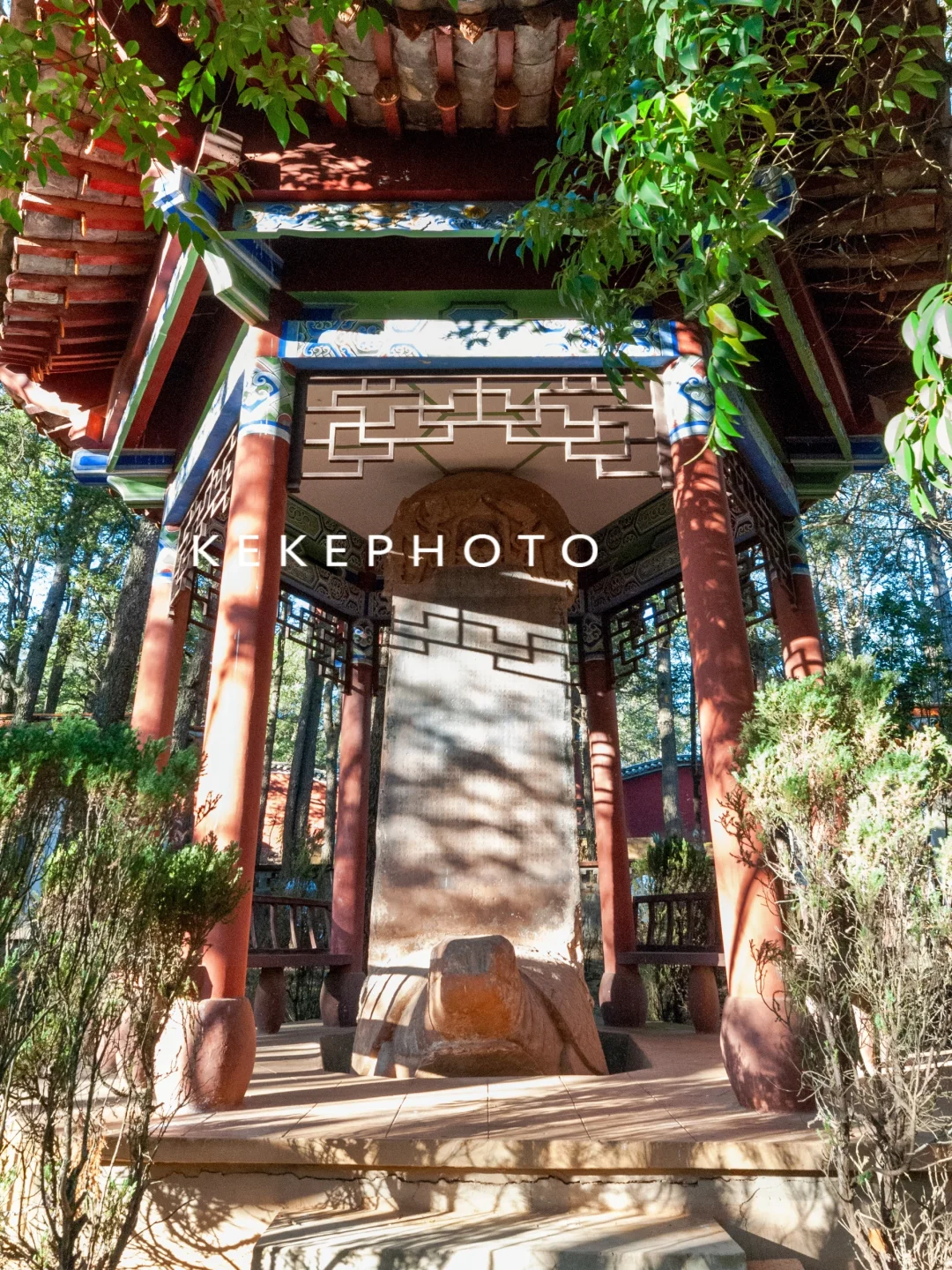

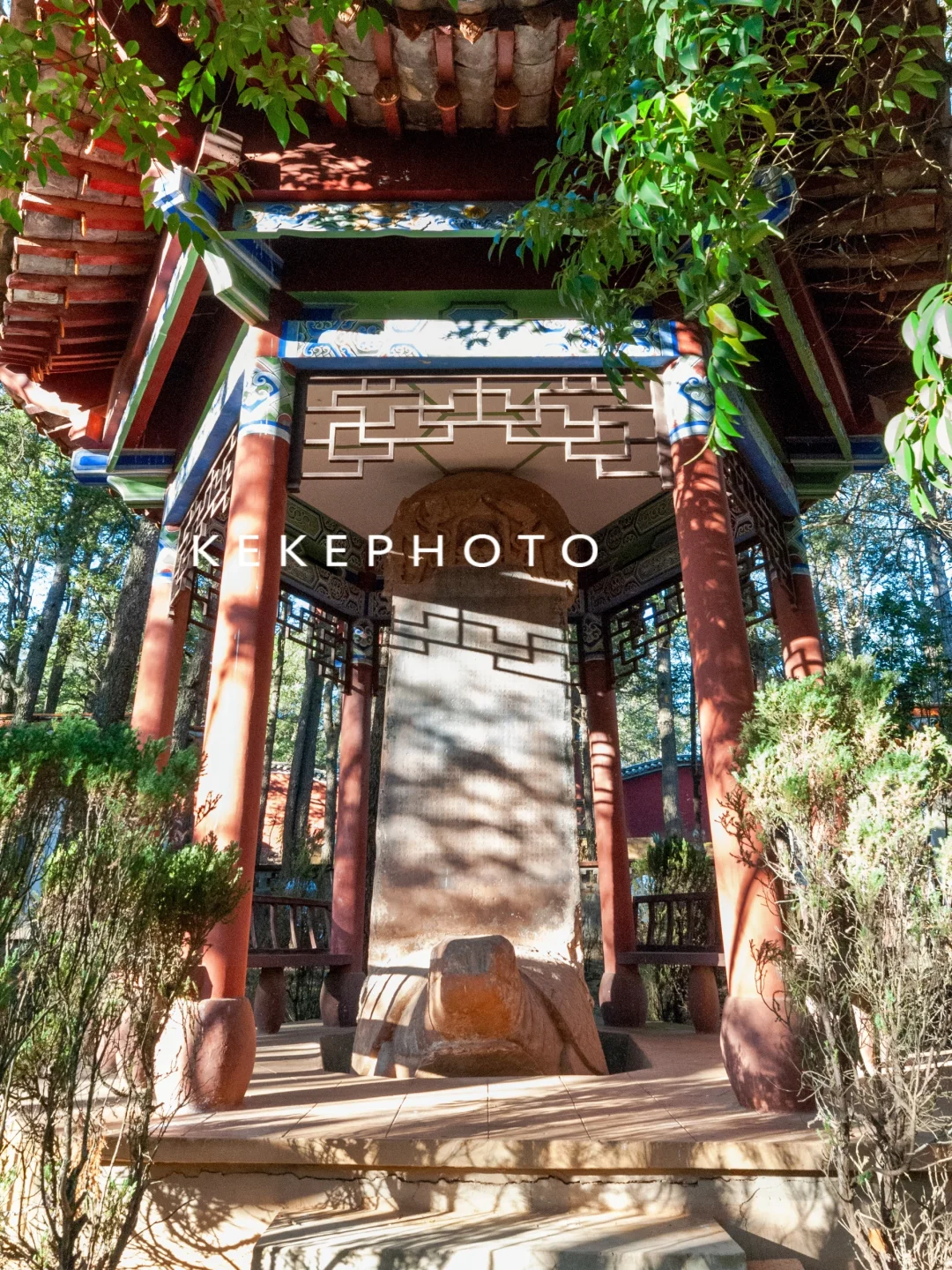

[坏笑R][坏笑R]碑文中夹有许多武则天时代改造的新字,可见其子王善宝等是如何执行和贯彻唐王朝的政令,同时也反映了中原文化在边疆的传播。此碑现已列为全国重点文物保护单位,建有碑亭。

王仁求碑与南诏德化碑并称为唐时云南的“南北二碑”。对于研究唐代时云南的历史有重要的文献价值,同时,王仁求碑也作为代表南诏国时期汉地佛教传入云南的有纪年的证据,在云南历史文化中占据着重要的位置。自1991年白族学者杨延福通过碑首佛教造像提出此碑是初唐佛教进入云南的最早证据后,王仁求碑上的两尊佛像被推崇为“滇中第 YI 佛像”。在巍山石刻雕像出土之前,王仁求碑基本成为一个较为准确的判断,确定了汉地佛教进入云南的最早时间。

- **碑文亮点**:

✔️ 记录唐代云南边民生活、民族融合与社会治理,填补正史空白。

✔️ **武则天自创文字**!碑中“地”写作“埊”(山水土叠加)、“国”写作“圀”(八方围口)等9个武周新字,超罕见。

✔️ 书法爱好者狂喜!楷书雄健古朴,融合晋魏风骨,被誉为云南“二爨碑”齐名的书法神品。