.

从1600年(明末清初)为起点,至2000年为终点,罗列了四百年中国的发展

四百年,不仅是王朝更迭的轨迹,也是中国历史的重塑,帝国主义的血色黄昏溃败于红色之下

.

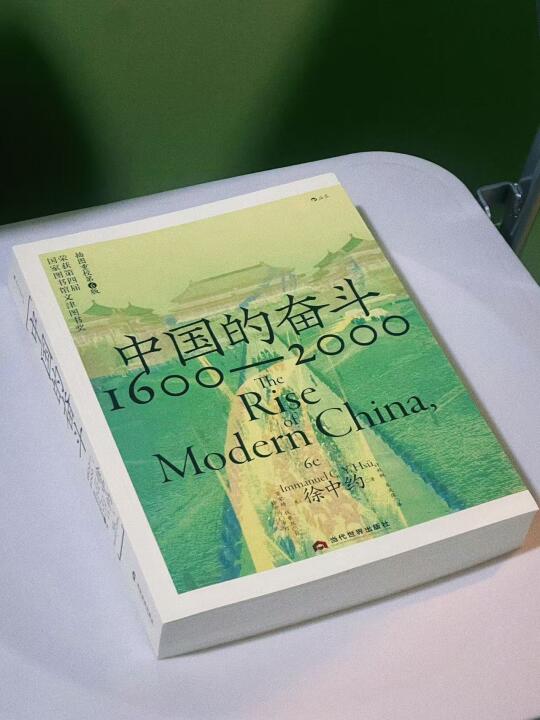

书名|中国的奋斗[搜索高亮]:1600—2000

作者|徐中约

.

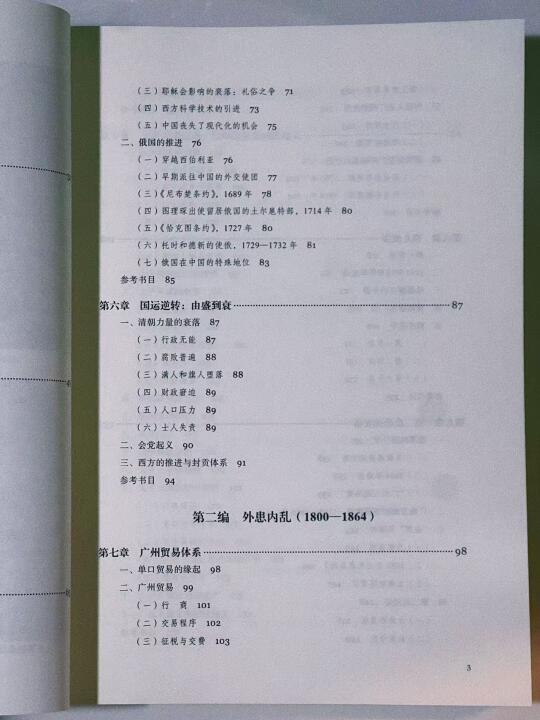

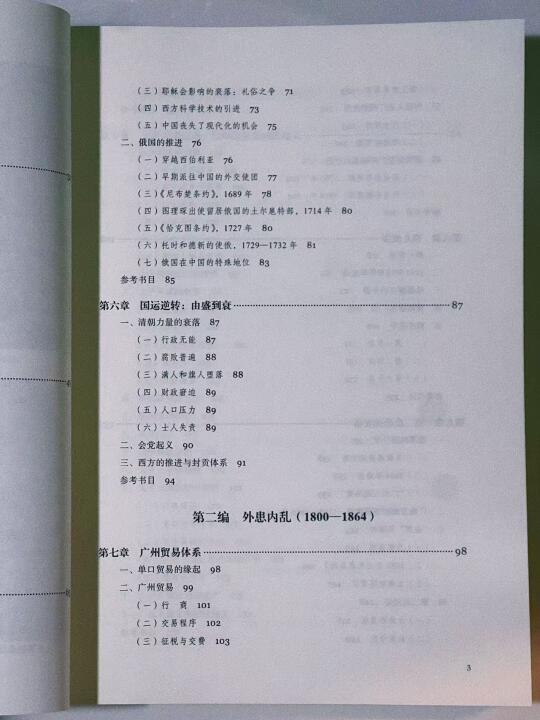

📚 徐中约将近代中国的起点前推至明末清初1600—1800年,彼时传教士带来的《坤舆全图》已悄然松动“天下观”的边界,探讨清朝的崛起、传统政治经济体制的延续,以及早期中西接触下的变革,更多的是以宗教活动为主的影响

.

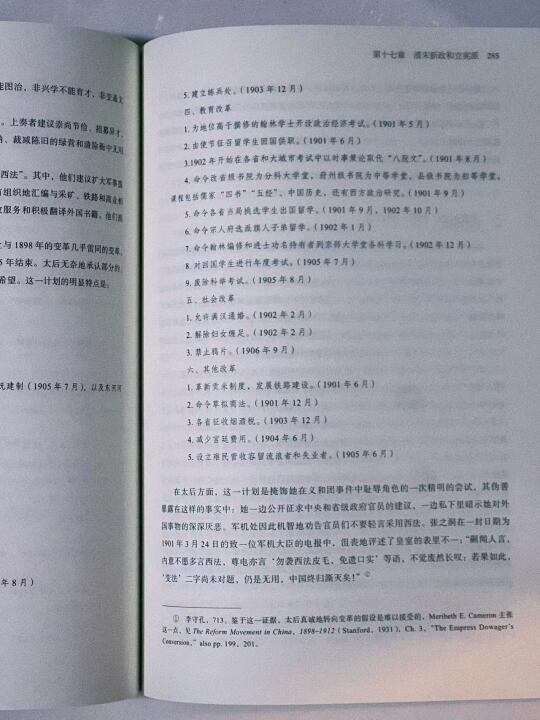

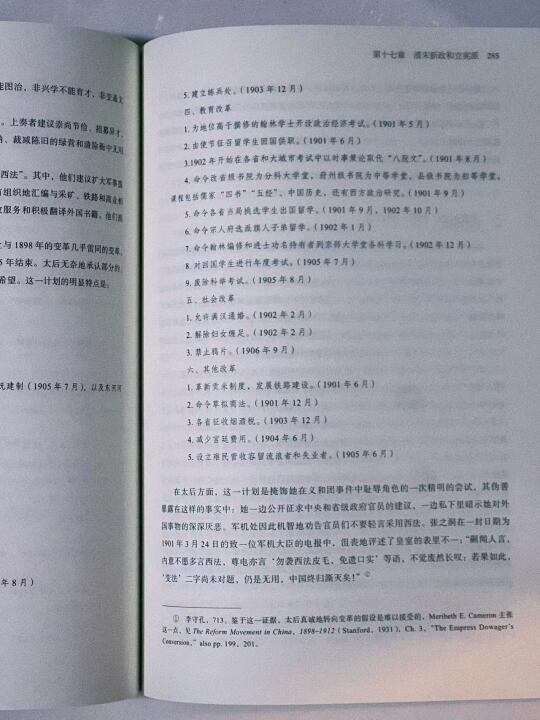

📚 1800—1949年,正如蒙田所言“无所不在等于无所在”,当西方科学与儒家传统相遇,中国士大夫的认知世界开始分裂,聚焦外患内乱、洋务运动、维新变革、革命与抗战等关键事件

一面是“夷夏之辨”的坚守,一面是“师夷长技”的觉醒

.

这种撕裂在鸦片战争后演变为“三千年未有之变局”而徐中约犀利指出,中国对西方的回应“并非被动屈从,而是以传统智慧为底色,嫁接现代性枝芽”

甲午战败击碎了“中体西用”的幻象,维新志士以“不有行者,无以图将来”的决绝叩击时代

.

徐中约对辛亥革命的剖析尤为深刻:它不仅是政体之变,更是“从臣民到公民”的身份重构。孙中山“天下为公”的理想与马克思“人们奋斗的一切都与利益相关”6的现实交织,构成民国初年纷繁复杂的版图

.

📚 1949—2000年,中国式奋斗崛起,“冷战中求生存,封锁中谋突破”

徐先生引用了邓小平“摸着石头过河”的智慧,剖析改革开放如何将计划经济的“理性自负”转化为市场活力的“创造性破坏”

.

这种转变暗合安徒生的寓言:“天鹅蛋即便落在养鸡场,依然属于天空”,中国以务实主义冲破意识形态桎梏,在全球化浪潮中斩月而出

.

📚 “中国的奋斗从未终结”

从郑和下西洋到“一带一路”,从“华夷秩序”到人类命运共同体,一直在适应变化,找到自己

.

“想要走得快,独行;想要走得远,同行”

- 中国的奋斗,正是如此

.