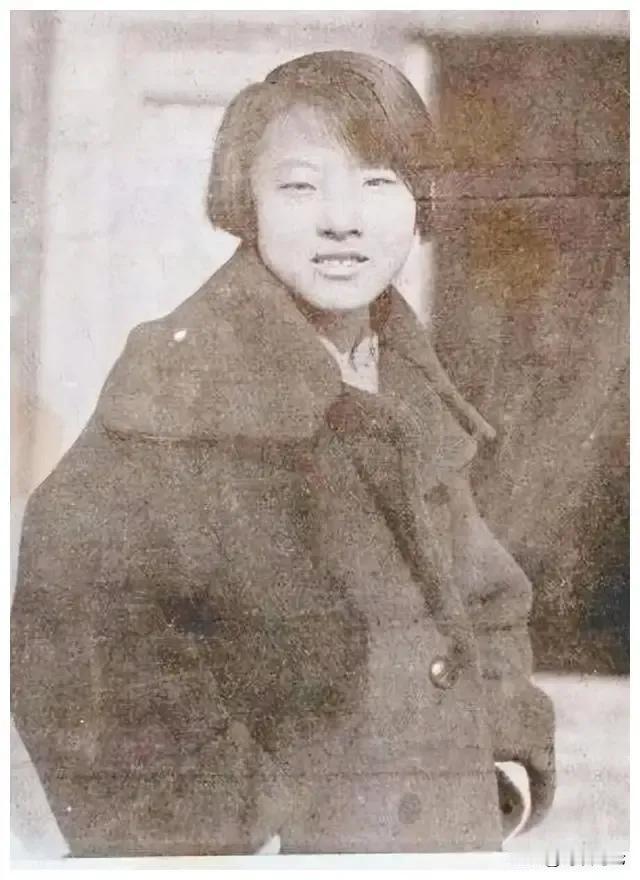

一次,有人给张学良的女儿张闾瑛,介绍孔祥熙的儿子,就在张孔两家人都同意这桩婚姻时,没想到张闾瑛却反对:“要嫁就嫁布衣”。 (信息来源:名人简历--- 张闾瑛) 张闾瑛,这位民国传奇人物张学良的掌上明珠,她的故事就像一部充满传奇色彩的小说。 她出生于1916年,是张学良与原配夫人于凤至的独女,自幼便集万千宠爱于一身。 张作霖,这位北洋军奉系首领,对孙女的降生欣喜若狂,为她大办满月酒,还特意从医巫闾山的传说中汲取灵感,为她取名张闾瑛,寓意着珍贵与美好。 在家庭的庇护下,张闾瑛的童年如童话般美好。 她不仅外表出众,气质高雅,还聪慧过人,从小便在母亲于凤至的教导下熟读古诗词,深受传统文化的熏陶。 同时,受父亲张学良及祖父张作霖的影响,她又多了一份英气与主见,常常发表与众不同的见解,令人刮目相看。 15岁那年,张闾瑛已经出落得亭亭玉立,时尚的打扮让她在人群中格外引人注目。 沈阳《大亚画报》更是将她的照片刊登在头版重要位置,配以“张学良女公子闾瑛之士近影”的文字,使她在东北名声远扬。 然而,命运的转折往往在不经意间悄然降临。 1933年,张学良带着家人前往欧洲考察,这次旅行对张闾瑛产生了深远的影响。 她被西方的先进思想文化深深吸引,内心燃起了对知识的渴望。 于是,她向父亲表达了留在欧洲求学的愿望。张学良经过慎重考虑,最终同意了女儿的请求。 在意大利学习期间,张闾瑛如饥似渴地汲取着知识的养分。 不过,好景不长,随着意大利宣布支持日本帝国主义,国内抗日战争的烽火也越烧越旺,张学良果断电告妻儿离开意大利前往英国。 在英国求学的日子里,张闾瑛亲身感受到了战争的残酷与无情,这段经历让她更加珍惜和平与自由。 就在张闾瑛在异国他乡求学之时,国内的家人却为她安排了一桩在旁人看来天作之合的婚事。 孔祥熙,这位民国时期的风云人物,凭借其显赫的地位和家族背景,有意让儿子孔令侃与张闾瑛结为连理。 孔家的提议在当时人眼中无疑是强强联合,门当户对。 张学良对这门亲事也颇为满意,认为亲上加亲,资源共享,对双方家族都有诸多益处。 没想到,张闾瑛却有着自己的想法。 她深知孔令侃的为人,认为他是个不务正业、风流成性的纨绔子弟。 她不愿自己成为政治联姻的牺牲品,被束缚在金丝笼中,过着没有爱情的奢华生活。 于是,张闾瑛毅然决然地拒绝了这桩婚事,她坚定地表示:“要嫁就嫁布衣。” 这句话如同一颗石子投入平静的湖面,在张家掀起了轩然大波。 在那个时代,许多人梦寐以求地想嫁入豪门,享受荣华富贵,而张闾瑛却反其道而行之,她的决定震惊了周围的人。 张闾瑛的母亲于凤至,早年因张学良的多情受尽委屈,她不希望女儿重蹈自己的覆辙。 因此,她尊重女儿的选择,支持她追求真正的幸福。 而张学良虽然一开始对女儿的决定感到意外,但他疼爱女儿,最终还是尊重了她的意愿,驳回了孔家的联姻提议。 在留学期间,张闾瑛遇到了她生命中的真爱——陶鹏飞。 陶鹏飞出身普通农民家庭,是凭借自己的努力和才华来到伦敦求学的留学生。 他阳光向上,思想开放,博学多才,擅长运动,与那些纨绔子弟形成了鲜明的对比。 张闾瑛被陶鹏飞的品格和才华所吸引,认定他就是自己要共度一生的人。 尽管张学良起初对这门亲事并不看好,担心女儿嫁给平民会受苦,但张闾瑛心意已决。 1941年,在母亲于凤至的见证下,张闾瑛与陶鹏飞步入了婚姻的殿堂。 婚后,张闾瑛与陶鹏飞相濡以沫,携手走过人生的风风雨雨。 陶鹏飞用实际行动证明了自己值得托付终身,他们的婚姻充满了真爱与幸福。 张闾瑛的选择得到了最好的回报,她没有被豪门的光环所迷惑,而是找到了属于自己的真爱。 张闾瑛的一生,充满了传奇与波折。 她目睹了父亲张学良被软禁,母亲于凤至为了照顾父亲回国,而自己则留在美国。 1961年,她和陶鹏飞前往台湾参加学术会议,本想借此机会看望父亲,却遭到台湾当局的拒绝。 在好友张群的帮助下,张学良终于与女儿重逢,但相聚的时间却不到一个小时。 尽管如此,张闾瑛始终牵挂着父亲。 直到1990年张学良恢复自由身,她才有机会每年去台湾看望父亲。 她见证了父母在婚姻中的付出与牺牲,这让她更加坚定了自己的选择,不愿成为政治和利益的牺牲品。 如今,张闾瑛已经108岁高龄,子孙满堂,尽享天伦之乐。 她的一生,看遍了世事变迁,经历了风雨洗礼,却始终保持着内心的平静与满足。 她用自己的经历告诉我们,真正的幸福不在于锦衣玉食,而在于内心的安宁与对选择的忠诚。 张闾瑛,这位民国时期的传奇女性,用自己的智慧和勇气,书写了一段属于自己的精彩人生。