1934年,化装成商人的张子华,不幸被捕。敌人审讯他时,他讲一口浓重的家乡口音,说自己就是个小商人。就在他以为要脱险时,敌人将他拉到老虎凳上,以更加严厉的手段,逼迫他讲真实身份。

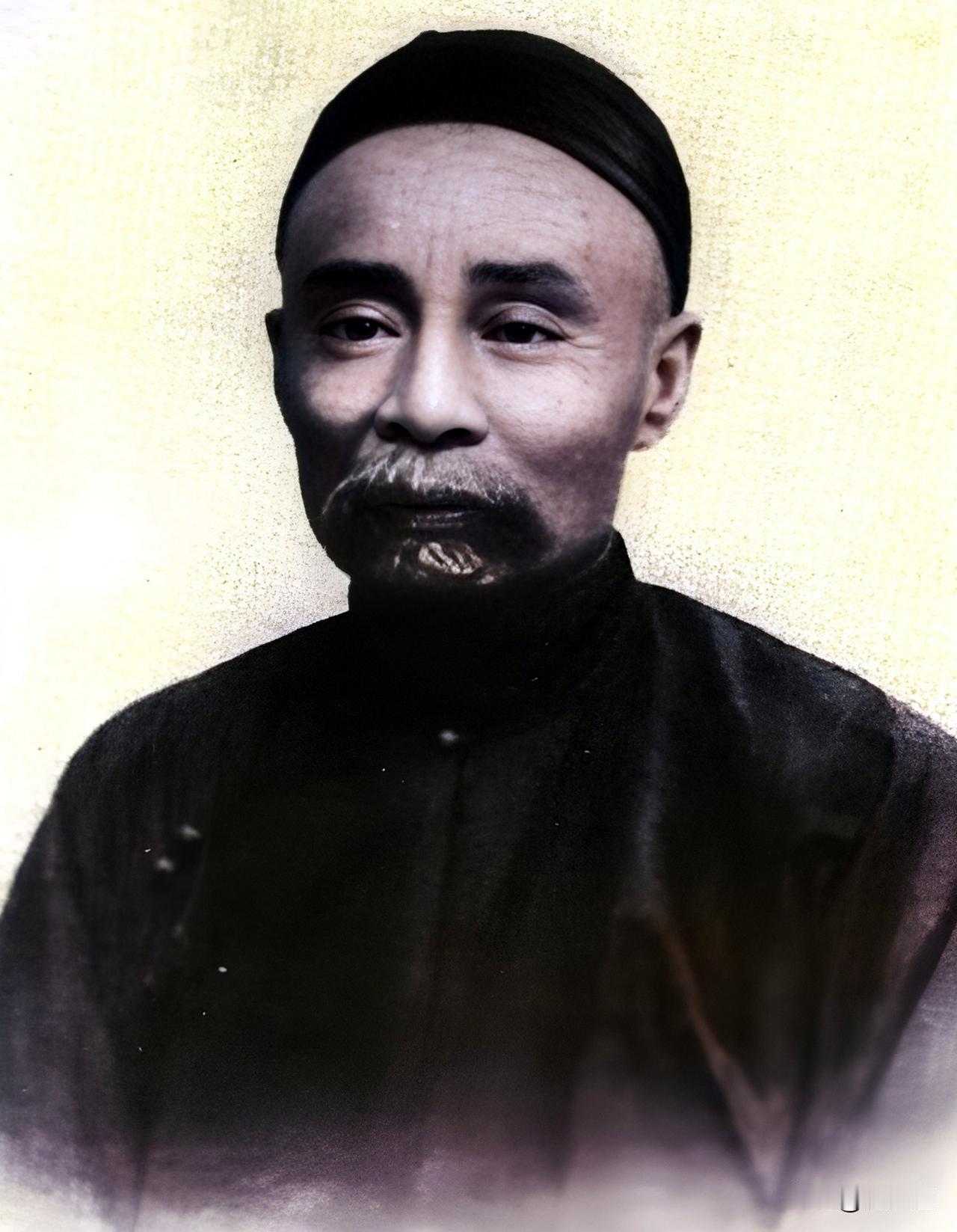

张子华,原名王绪祥,化名王少髯、黄汉等,生于宁夏中宁县恩和乡王台庄的一个富绅家庭。1914年4月21日,他出生在一个较为优越的家庭环境中。祖父和父亲曾长期负责当地重要的水利工程——七星渠的建设,并从天津等地引入先进技术,推动灌区的发展。家族同时经营枸杞等药材的出口贸易,其三叔王含章留学日本,后担任国民党宁夏省党部特派员。在这样一个家庭氛围中,张子华自幼接触到较为丰富的文化信息,成为恩和高级小学的优秀学生,在全县毕业班会考中名列第三。

1926年,随着大革命的浪潮席卷全国,冯玉祥在五原誓师参加北伐,共产党员刘伯坚、邓小平等被邀请参与国民军政治机关的工作。这一时期,宁夏地区反帝反封建的斗争蓬勃开展,共产党员刘进、刘开先深入恩和高级小学开展宣传工作。张子华作为毕业班学生,积极参与这些活动,思想觉悟得到了提升。然而,第一次国内革命战争失败后,宁夏的革命运动遭到重创。蒋介石清除共产党人,西北地区陷入军阀混战,学校频频停课,社会秩序混乱。尽管如此,张子华的革命热情并未消退。

在兰州读初中时,他目睹帝国主义侵略和政府腐败丧权的现实,深感痛心,并坚定了走革命道路的信念。1930年8月,张子华转学至北平,由叔父王含章安排进入教会学校汇文中学继续学业,计划为他赴海外留学做准备。然而,学校内地下党活动活跃,张子华通过参与各种进步活动逐步找到党组织。同年11月,他经北平市委职工部成员介绍,秘密加入中国共产党。入党后,为表明自己献身革命的决心,他改名为“张子华”,寓意要做中华民族的儿子。

1934年的一个夜晚,天津的大街上,一位身着长衫、头戴礼帽的中年男子正快步行走。这位男子名叫张子华,本是一位革命者,此次却是化装成一位商人,来到天津执行任务。

张子华此行的目的,是为了领导"五卅运动"的纪念活动,同时为当地的工人运动壮胆助威。然而,好景不长,张子华的行踪终究还是被警方发现了。就在他刚刚安顿下来没几天,警察就突然闯入了他的住处,不由分说地将他逮捕。

在审讯室里,张子华面对敌人的逼问,沉着应对。他故意用一口浓重的宁夏乡音,佯装自己只是一个来天津做枸杞生意的小商人。

"大人,你看我这身打扮,哪里像是什么革命党?我就是个做生意的,来天津是为了卖枸杞,求你高抬贵手,放了我吧!"张子华一边说,一边做出一副可怜巴巴的样子。

起初,审讯他的警官还真的有点将信将疑。张子华见状,心里不禁暗喜,觉得自己应该可以蒙混过关了。哪知道,警方早就对他起了疑心,岂会轻易放过。

就在张子华以为自己要脱险的时候,敌人忽然将他拉到一旁,指着一把泛着寒光的刑具,冷冷地说道:"你最好老实交代,你的真实身份到底是什么!再不说,休怪我不客气!"

那骇人的刑具,竟然是一张"老虎凳"。面对敌人的严刑拷打,张子华坚贞不屈,宁死不肯吐露自己的真实身份。幸好,党组织及时派人营救,才让他免于更大的苦难。

张子华,性格豪爽,精明强干,平易近人,擅长团结群众,深受同学们的敬重。他因蓄络腮胡而被称为“胡子”。在北平的宁夏旅平学生会中,他积极参与组织活动,与孙殿才等人通过出版《银光》宣传进步思想,揭露宁马集团对宁夏人民的压迫。他们还组建读书会,阅读如《资本论大纲》等进步书刊,提升成员觉悟,增强革命力量。

九一八事变后,抗日救亡运动高涨,张子华在党的领导下担任反帝大同盟地下组织的联络工作,秘密介绍宁夏青年加入组织。他发动学生参加抗日救亡运动,一些成员甚至参与请愿团,开展绝食等行动,要求政府出兵抗日。他还组织宁夏青年参与左翼作家的演讲,负责安全保卫,并用油印机印刷宣传品散发。在国民党查封《银光》后,张子华冒着危险继续革命工作,灵活穿梭于街市、学校之间。他在联络点撰写传单,夜晚散发标语,生活艰难,始终无惧风险。有一次,他在军警抓捕中受伤,却仍坚持掩护群众撤离,表现了共产党人无畏的精神。

1935年初,张子华调任中共上海临时中央局组织部秘书,兼任河北省委交通员。面对上海地下组织的破坏,他被派往鄂豫陕边区,以国民革命军参谋的身份掩护工作。年底,他被委派为“长江局”代表,与南京政府官员谌小岑接触,推动国共联合抗日。在随后的一年内,张子华多次往返于上海、南京、广州、陕北等地,传递重要信件,完成信息联络,为第二次国共合作奠定基础。他的工作受到毛泽东和周恩来的高度评价。

张子华促成了中共与国民党恢复联系。在陕北,他向中央汇报南京谈判结果,为中共提出的五条和谈原则奠定了基础。他将国民党的谈判条件送至瓦窑堡,受到周恩来的赞扬,并被任命为中共中央统战部联络局副局长。1936年,他再次前往陕北,促成国共双方电台和密码的互换,直接打通通讯联系。