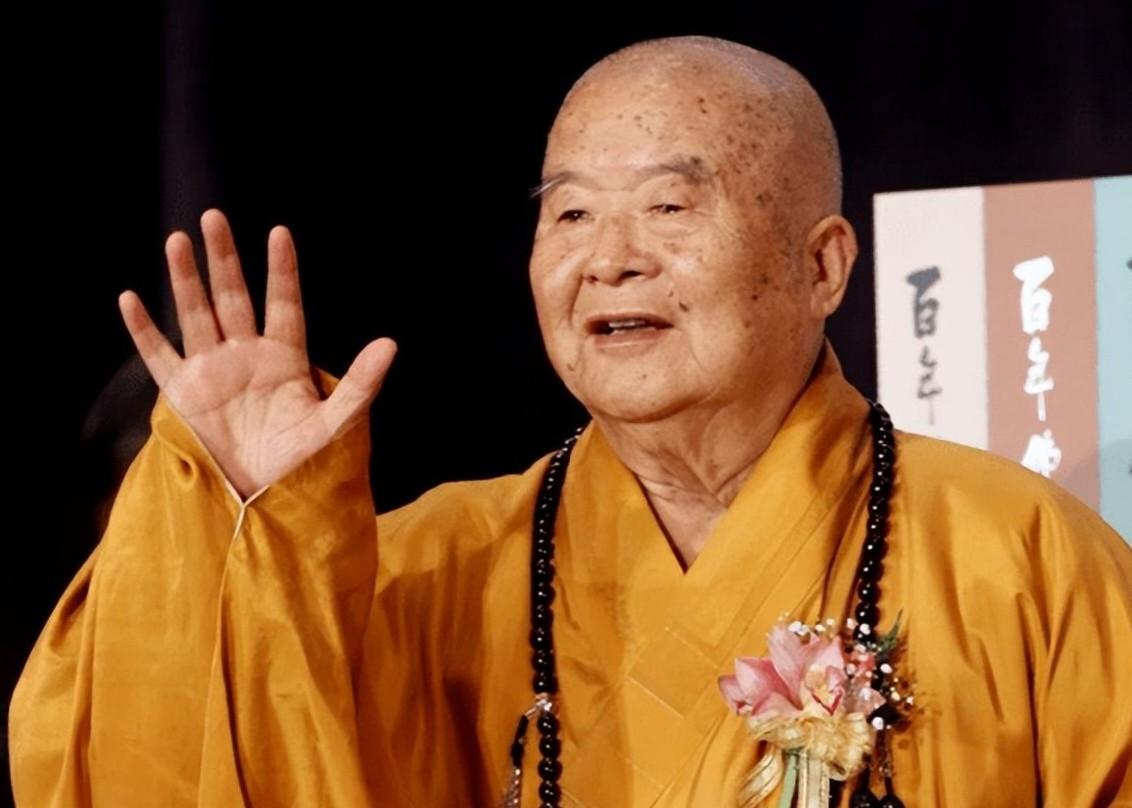

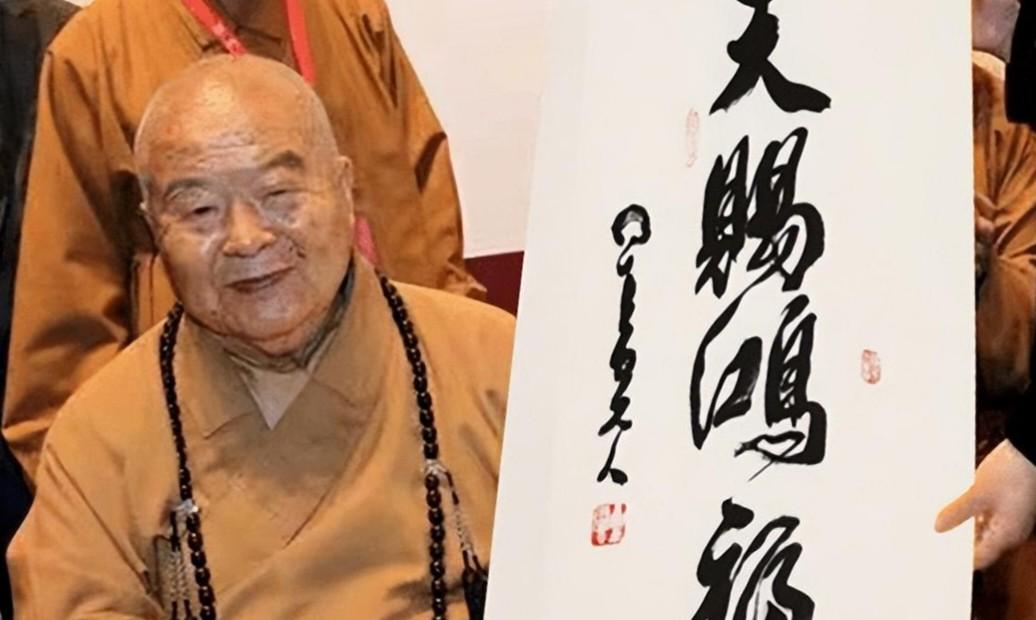

“我没有舍利子,不要烧,”2012年,星云大师就交代过弟子不要烧,不料在他圆寂后,弟子们却违背了他的遗愿,火化烧出25颗舍利子! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2012年,星云大师在佛光山禅房内,以平静而坚定的语气对弟子们说:“我没有舍利子,不要烧,”这句简短的嘱咐,承载了他对佛教的深刻理解,也成为他留给世人的一份独特遗愿。 大师一生倡导“人间佛教”,认为佛法的真谛在于服务社会、净化内心,而非拘泥于外在形式,然而2023年2月5日,当96岁的星云大师圆寂后,他的弟子却未能遵从这一心愿。 弟子们选择火化大师遗体,并意外发现了25颗晶莹剔透的舍利子,这一事件不仅令人感慨,也引发了关于信仰、传统与个人意愿的深思。 星云大师的佛教理念,与众不同之处在于他对形式的淡然,他出生于1927年的江南小城,自幼受虔诚的外婆影响,接触佛教,1937年,父亲在南京失踪,年幼的他随母亲寻亲,目睹战乱中的苦难。 栖霞寺僧人舍己救人的行为,点燃了他对佛法的信仰,1939年,他在栖霞寺出家,法号“悟彻”,后因一幅星云图自改法号为“星云”,立志如星辰般照亮世人。 1967年,他创建佛光山,带领弟子用废品换资金建成这一佛教圣地,他还创办学校、医院、慈善机构,将佛法融入民生疾苦的解救之中。 这种“入世”的修行方式,体现了他对佛教的理解:佛法应是活在当下的智慧,而非高高在上的仪式。 对于舍利子,星云大师始终持保留态度,在佛教传统中,舍利子被视为圣者修行成就的象征,常被信众珍视,然而大师却明确表示,它并非衡量修行的标准。 他曾对弟子解释,修行是为了内心的升华,而非追求外在的遗物,他希望圆寂后丧事从简,不留财产、不搞仪式,弟子们应将精力放在实践他的教诲上,而非关注遗体的处理。 这种态度,与他一生淡泊名利、不重形式的风格一脉相承,他留下的遗愿,不是对死亡的安排,而是对佛教精神的延续。 然而弟子们在大师圆寂后的选择,却与他生前的期望背道而驰,2023年,大师在深冬的夜晚安详离世,消息传出,信众悲痛不已,按照佛教惯例,遗体应火化,但大师的遗愿却让弟子们陷入两难。 一些人认为,火化是对大师的敬重,也是佛教传统的体现;另一些人则不甘心,觉得如此伟大的灵魂应留下舍利子作为纪念,于是,在争议中,火化仪式悄然进行。 当火焰熄灭,灰烫中浮现出25颗五彩斑斓的舍利子时,现场一片惊叹,信众将其视为奇迹,认为是大师慈悲的显现;但对部分弟子而言,这却是违背遗愿的愧疚之源,他们开始反思,这一决定究竟是对大师的尊重,还是对教诲的误解? 舍利子的出现,带来了多重解读,从佛教信仰的角度看,它常被视为修行圆满的证据,25颗舍利子的数量之多,更让一些信众认为这是大师功德的象征。 然而这与大师生前的态度形成鲜明对比,他曾明确否认自己会有舍利子,反对将其神化,科学的视角则提供了另一种解释:舍利子可能是骨骼在高温下形成的硅酸盐晶体,与修行无关。 大师本人对此也有所了解,他博学多才,曾将佛法与科学结合,强调信仰不必拘泥于神秘,更重要的是,他希望弟子超越形式,关注内心的觉悟,舍利子的出现,或许是个意外,但它是否重要?大师的回答早已在生前给出:佛法在心,不在形。 弟子们的内心并未因舍利子的发现而平静,火化后的几个月,佛光山的气氛显得沉重,有人提议将舍利子供奉于华丽的宝塔,有人则主张遵从大师意愿,将其低调处理。 最终,他们选择了一个折中的方式:在寺院一角建起简朴的木塔,安放舍利子,周围种上大师喜爱的花草,这里没有喧嚣,只有宁静,成为弟子反省的场所。 每当有人经过,都会想起大师的教导:尊重他人的意愿,比盲从传统更重要,这一事件传开后,也成为佛教界的一则教训,提醒人们在信仰与习俗间寻找平衡。 星云大师遗愿未遂,令人遗憾,但他的精神并未因此消逝,他用96年的生命,诠释了佛教的慈悲与智慧,从南京的战乱到台湾的佛光山,从救助灾民到推动两岸交流,他始终以行动影响世人。 25颗舍利子虽晶莹夺目,却只是他人生中的一个注脚,他的真正遗产,是那份超越形式的教诲:修行是为了让人心安宁,让社会更美好,而非追逐外在的标志。 当我们回望星云大师的一生,那些舍利子或许会渐渐淡出视线,但他的精神将如星辰般长存,他曾说:“人会辜负人,但因果不会辜负人。”尽管遗愿未能实现,他的教导却已深入人心,指引着更多人在红尘中找到光明。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 参考资料:中国新闻网2023-02-06《星云大师生前遗嘱公布:没有舍利子 看淡生死 连1张纸也不留》