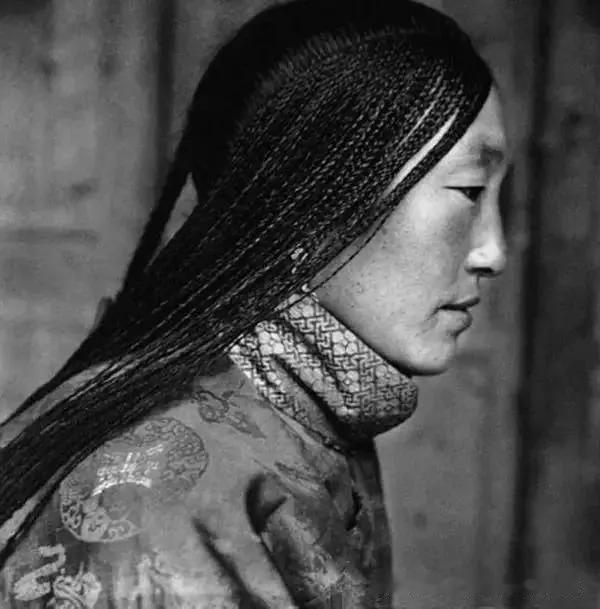

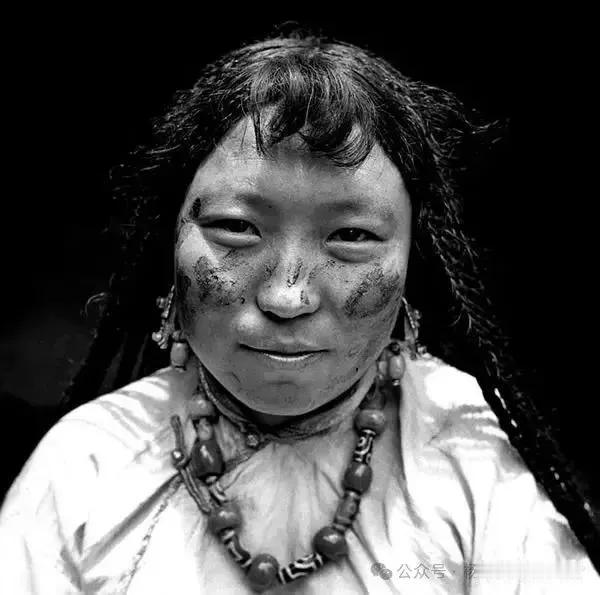

藏族服饰衍变①/@读走西藏 吐蕃时期的藏族服饰,作为衣料的有动物皮革、毛纤维纺织物和丝麻类织物。 从赞普拉脱脱聂赞时期开始,西藏社会向奴隶制社会转变,生产有了一定发展,服饰也随之有了新的发展。 据藏族史书记载,拉脱脱聂赞的装束大异于常人服饰,墀祖德赞身着“戔衣白褐”。“白褐”,就是未经染色的毛织物衣服,即白色氆氇长袍。普通居民“衣率氈韦”,“韦”就是兽皮制成的衣服。 据《西藏通史》记载,那时普通百姓还是夏穿毡,冬穿皮。藏族男子的服装是在长袍上套氆氇、羊皮或锦缎坎肩,也穿毛皮制作的半月形服装,头缠丝巾。 当时人们习惯用一种油脂涂面,文献记载称“赭面”。赭,是一种矿物,又称“赤土”,具有驱邪祛病的功能。“赭面”为吐蕃风俗,唐代时的吐蕃几乎人人赭面。 唐代诗人元稹在《缚戌人》诗中写道:“边头大将差健卒,入抄禽生快于鹘,但逢赭面即捉来,半是边人半戌羯……”这首诗描述的是唐蕃间的边关之争,可见当时西域的吐蕃人均是赭面的,并且影响到别的边民仿效之。 用以赭面的“赭”,是用赤铁矿颜料拌和畜脂做成的,“既能表示驱邪的巫术意义,又能抵御高原风寒以保护皮肤,难怪吐蕃人人用之”(《雪域文化》1993年秋季号第19页)。 如今藏北牧区妇女脸涂儿茶,以作护霜之用,初即吐蕃妇女赭面之俗。 在南北朝时期,西藏昌都一带的羌人衣裘食肉,居住的拂庐系用牦牛尾及山羊毛织成的毛布制成。 到唐高宗永徽五年(654),吐蕃遣使献“大拂庐,高五尺,广袤各三十七步”,按唐尺折算,其高不过155.5厘米,长宽却达18米多,可容数百人。 这种“联毳帐”,是用多幅牛毛织成的粗毛联结的帐篷,工艺简单,质底厚重,特点是结实保暖。昌都羌人习俗与今天的牧区藏族极为相似。