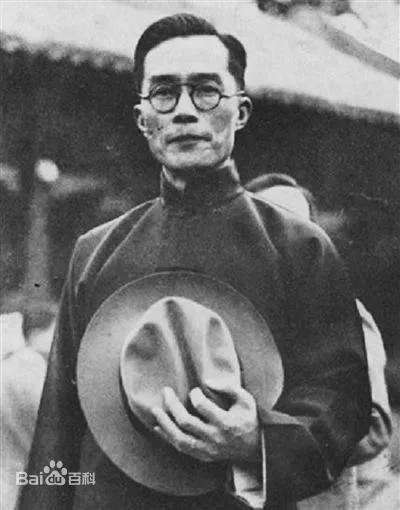

1948年,梅贻琦紧随胡适之后,乘坐专机离开北平。为什么梅贻琦要选择出走,关键就是在于,梅贻琦深谙苏联的那一套。 自蒋中正领导的“新生活运动”提倡清理政府及社会层面的一切不良习惯后,清华校园内掀起了激烈的思想斗争。清华校长罗家伦本是响应号召,积极参与这一运动,但由于与学生的意见不合,他最终愤然辞职。 接着,继任的乔万选校长也被学生强烈反对,遭到罢免,而吴南轩校长更是在师生的排斥下黯然离职。在短短几个月里,清华大学几乎处于无校长的状态,校内一片混乱,似乎找不到稳定的方向。 在这种风雨飘摇的局势下,梅贻琦应时而生。梅贻琦自美国留学归国后,接到通知成为清华大学的新任校长。尽管他并没有强烈的政治倾向,但他凭借扎实的学术背景和深刻的教育理念,迅速赢得了清华师生的信任。 他所做的第一件事便是在就职演讲中,明确阐述了清华大学的教育理念,提出了“大学之大,非在大楼之大,而在大师之大”的观点。这一言论立刻激起了广泛的共鸣,也为他的校长生涯奠定了坚实的基础。 梅贻琦的教育理念是明确而深刻的。他坚持认为,大学的核心价值在于培养和引进优秀的教师,这些“教授”才是大学真正的灵魂。他从一开始便注重聘请学术界的顶尖人才来校任教,如王国维、陈寅恪、梁启超等人相继应邀加入清华,为清华的学术声誉奠定了基础。 与此同时,梅贻琦始终坚信,大学的责任不仅仅是传授学问,还应当培养学生的独立思考和自由精神。因此,在梅贻琦的治理下,清华大学逐渐形成了一个学术氛围浓厚、思想自由活跃的学术环境。 梅贻琦不仅在教学方面表现卓越,在人才的选拔与提拔上也别具一格。清华的数学系曾有一位名叫华罗庚的年轻数学家,他仅有初中学历,但对数学充满了热爱。华罗庚虽然学术造诣深厚,但并没有正式的学术背景。 正是在梅贻琦的支持下,华罗庚得到了在清华任教的机会,最终成为世界著名的数学家。这一破格提拔不仅展示了梅贻琦的眼光独到,也体现了他对人才的包容与支持。梅贻琦认为,人才不应受限于学历或出身,而应注重其真正的才华和学术潜力。 梅贻琦的治学理念和治理风格,深深影响了清华大学的未来。清华在他的领导下,成为了一个人才济济、学术氛围浓厚的学术殿堂。清华的许多教授都尊敬他为“寡言君子”,他以自己的高洁人格和不拘一格的用人态度,吸引了许多国内外顶尖学者。 他并不主动干预教授们的个人生活,而是通过尊重和信任,营造了一个自由、宽松的学术环境。清华的许多学生和教师都曾表示,梅贻琦的领导风格给了他们极大的自由度与创造力,这也是清华大学能够在国内外学术界保持领先地位的重要原因之一。 在抗战爆发后的艰苦岁月里,梅贻琦依旧保持着对教育事业的执着与热爱。随着日本侵略军的推进,清华大学与北京大学、南开大学一起迁往昆明,成立了国立西南联合大学(联大)。尽管面临着战争的压力和物资的匮乏,梅贻琦依然没有放弃他对清华的责任。 在联大成立之际,梅贻琦发表了一段令人感动的演讲,他表明在这片风雨飘摇的时局中,清华如同一艘航行在大海中的船,而他作为船长,必定要带领这艘船穿越风浪,最终驶向光明的未来。梅贻琦的决心与责任感,令在场的每一个人都为之动容。 在梅贻琦的领导下,清华大学不仅在学术上取得了显著的成就,而且在社会责任方面也发挥了重要的作用。梅贻琦始终坚持教育要服务国家的需要,他提到,大学的教学应该通而不专,以适应社会和国家的需求。 在他看来,教育不仅仅是培养专业人才,更应当培养具有独立思考、服务社会的能力的人才。因此,梅贻琦强调培养学生的综合素质,鼓励他们关心国家和社会的发展。 梅贻琦在清华大学担任校长长达17年之久,直到1948年北平解放前夕,他才决定离开清华。梅贻琦拒绝了国民政府的邀请,坚守教育的独立性,先后前往美国与台湾。 即便远离了北平,梅贻琦依然未曾放弃对清华的情感,他为台湾的清华大学新校区奠定了基础,被誉为“两岸清华校长”。 参考资料:丁士轩编;汪士伦绘画. 《大师巨匠 西南联大 1937-1946》 2022