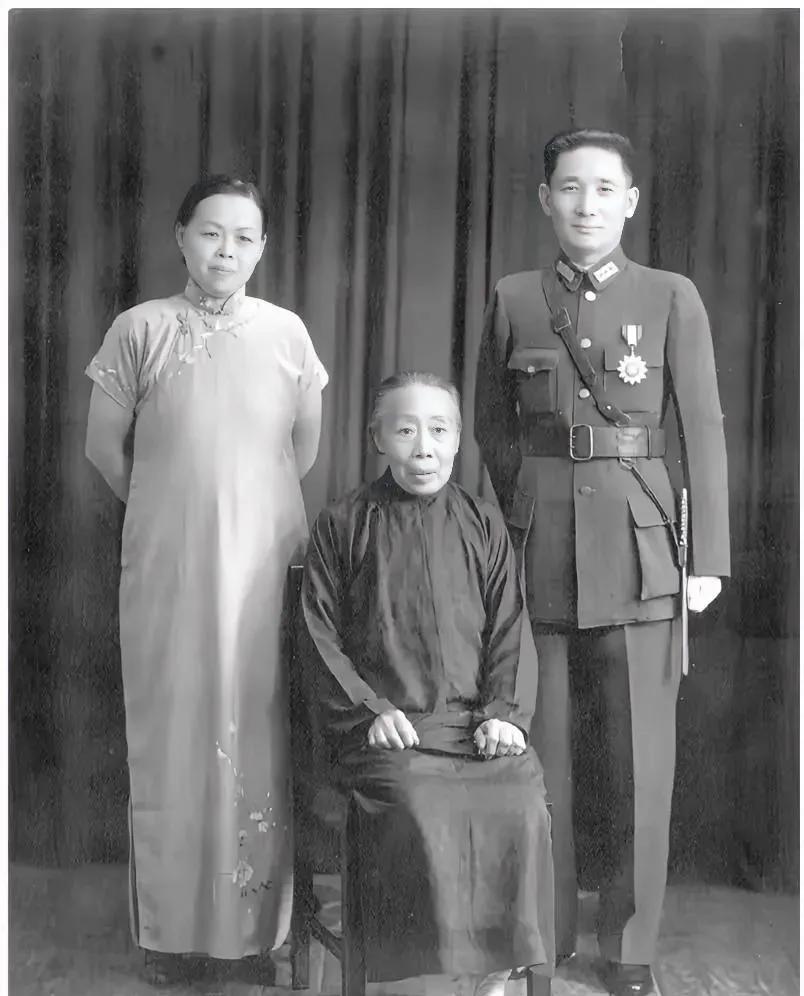

这是1936年张治中和妻子洪希厚、岳母的合影。他们是老乡,指腹为婚,妻子虽然不识字,但给公婆养老送终,还养育了7岁的小叔子,是有“功劳”之人,也是懂得“人情世故”之人。 洪希厚从小生长在巢湖农村,虽然没有上过一天学,但她在生活的实践中学会了各种农家女子必备的技能。在缺乏现代教育的环境中,她靠着观察和实践,掌握了缝纫、编织和家常菜肴的制作。当地的老人还教会她识别常见的草药,这些知识后来在她照顾家人时派上了用场。 洪希厚虽不识字,但她有着农村女子特有的勤劳品质。她每天天不亮就起床,先是帮助家人劳作,然后学习各种家务技能。当地的妇女们会在农闲时聚在一起,交流持家经验,洪希厚总是其中最认真的学习者。她还善于向村里的老人请教,慢慢掌握了处理各种家庭事务的方法,为日后成为一个称职的妻子做好准备。 1909年,十六岁的洪希厚与十九岁的张治中在简朴的仪式中结为夫妻。按照当地习俗,婚礼并不铺张,亲友们带来自家种的蔬菜和养的家禽作为贺礼,在喜庆的氛围中完成了这场农村婚礼。 然而,婚后的生活并没有想象中的甜蜜安稳。由于家境贫寒,张治中不得不外出谋生。他先是在丰乐河镇(今肥西县)的"吕德胜号"商铺做学徒,学习写字算账,接触报纸,开阔眼界。随后,他又辗转各地,当过备补士兵、警察,直至走上军旅之路,离家越来越远。 刚刚适应为人妻角色的洪希厚,就要面对丈夫的远行。她将张家的日常打理得井井有条,照顾公婆,维持家庭的正常运转。当张治中走向更广阔的世界时,洪希厚默默地守护着他们共同的家,成为他坚实的后盾。在分离的日子里,她用自己的方式支持着丈夫的选择,展现出超越年龄的成熟与坚韧。 张治中离家后,洪希厚的生活并非易事。作为一位年轻的媳妇,她挑起了照顾公婆的重担。每天清晨,她早早起床为公婆准备一日三餐,精心照料他们的起居生活。在农忙季节,她还下田劳作,为家里增添一份收入。夜晚,她常在油灯下为公婆缝补衣物,确保他们在寒冷的冬日有足够的御寒衣物。 不幸的是,在洪希厚等待丈夫归来的漫长岁月里,公婆相继离世。面对这突如其来的打击,她没有退缩。在当地乡亲的帮助下,她组织了符合当地习俗的丧礼,亲自操办了所有事宜。这对于一个没有丈夫在身边支持的年轻女子来说,是何等艰难的任务。她以自己的坚强和智慧,完成了对公婆最后的孝道,尽到了一个儿媳的责任,让远在他乡的张治中能够安心。 失去公婆后,洪希厚回到娘家,面对着更加艰难的处境。但她从未向命运低头,而是以惊人的毅力等待着丈夫的归来,坚守着婚姻的承诺整整十二年。 公婆去世后,洪希厚还肩负起抚养张治中七岁小弟弟张文心的重任。回到娘家后,她不仅要为自己谋生,还要照顾这个小叔子的吃穿住行和教育问题。每天天不亮,她就起床做早饭,送张文心上学,然后忙碌自己的一天。 在物资匮乏的年代,洪希厚利用农村妇女的智慧,教导张文心认识庄稼和野草,分辨哪些可以食用,哪些有毒。她还将乡间的传统美德和做人的道理传授给小叔子,告诉他要正直、忠诚和孝顺。在没有正规教育的条件下,洪希厚以自己的方式培养着张文心的品格,为他日后成为一名优秀军人奠定了基础。 张文心在洪希厚的培养下,不仅学会了生存技能,还形成了坚韧不拔的性格。两人之间建立起深厚的情感,如母子一般。这份情谊伴随他们一生,即使在张文心成年后依然如初。 1932年,已经成为第五军军长的张治中率部参加淞沪抗战前回家探望。这次短暂的团聚,却因为张治中要带走张文心一同上战场而蒙上阴影。对于洪希厚来说,这意味着她可能同时失去丈夫和视如己出的小叔子。 在这个关键时刻,平日里从不对丈夫工作提意见的洪希厚,提出了她一生中唯一的请求——希望张治中在战场上将张文心留在身边保护。面对妻子罕见的请求,张治中没能答应,他坦言战场上生死难料,无法做出这样的承诺。 这个请求虽然简单,却充分体现了洪希厚作为女性的柔情和担忧。尽管请求未被应允,但两人相互理解的态度,展现了他们婚姻中深厚的情感基础和彼此的尊重。 随着张治中军职的不断提升,他与洪希厚之间的身份差距越来越大。许多人劝说张治中另寻一位门当户对的女子,但他始终拒绝。他强调洪希厚是孩子的母亲,是他的家乡人,表达了对妻子的忠诚与尊重。 1936年的那张合影,正是在张治中事业有成之时所拍摄。照片中,他不仅带着妻子,还有岳母一同入镜,展现了他对妻子家人的敬重。这张照片成为了他们婚姻长跑中的重要见证,也是对传统家庭价值观的一种肯定。 在张治中的自述中,只要不是打仗的日子,他总会陪伴在洪希厚身边,甚至为此推掉一些社交应酬。这对夫妻育有六个孩子,每个孩子都在父母的爱护下健康成长,成为了有用之才。张治中和洪希厚的婚姻故事,不仅书写了一段跨越时代的爱情传奇,更展示了中国传统婚姻中相互扶持、彼此尊重的美好图景。