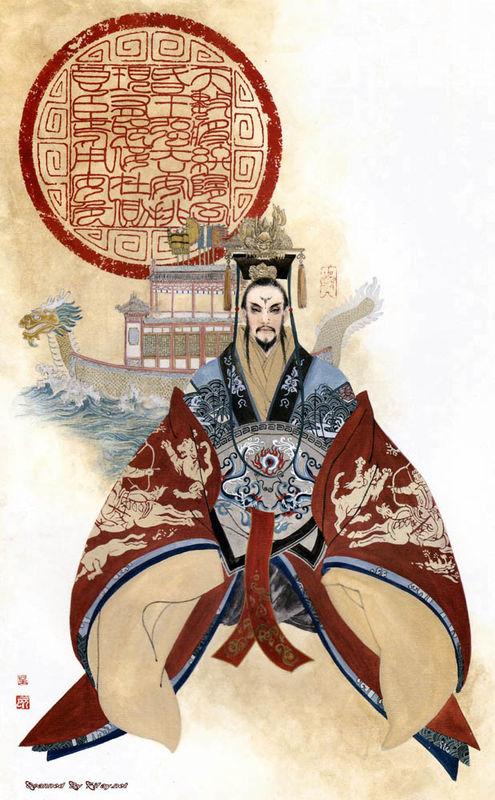

读《隋史》,聊历史(94)三征高句丽 隋炀帝杨广不仅是个“基建狂魔”,还是个“战争狂魔”,最具代表性的就是三次征讨高句丽。 高句丽位处辽东,是由少数民族建立的古老政权,已经存在了七百多年,这里是东北地区的核心,农业发达,地域辽阔,军事力量不容小觑,和中原王朝一直处于对峙状态。 “一山不容二虎”,杨广统一华夏后,要建立东亚霸权就必须解决掉高句丽,早在隋文帝时期,大隋就曾征讨过高句丽,但没赚到什么便宜,高句丽本就不是软柿子,加上隋军长途远征,东北地理环境、气候条件复杂,隋军准备的不充分,无功而返也是情理之中。 杨广心高气傲,没有吸取隋文帝失败的教训,反而因先前的战争失利加深了他征服高句丽的想法。 为了这次出征,杨广兴师动众,举全国之力进行筹备,一年的时间里募集了士兵一百多万,战船30艘,战车5万辆,后勤部队更是不计其数,放眼整个古代史,这种兵力动员是绝无仅有的。 而高句丽的兵力在全盛时期也不过30万,这就好比用大象去对付一只小老鼠,隋军这头大象貌似庞大,实则中看不中用,真正有战斗力的部队也就30多万,其它基本都是摆设,可杨广不管这些,他要的是排场,是仪式感,对小小的高句丽压根没放在眼里。 杨广亲率大军浩浩荡荡出发了,与其说是出征,不如说是军事游行,100多万人分成二十四路分批出发,首尾的距离长达千里,军中传达信息就要好几天,常言说“兵贵神速”,而隋军的行军速度如同乌龟爬行,毫无效率可言,这样的出征焉能不败? 杨广的想法很傻很天真,他觉得这百万大军不用动手就能让对手吓得投降,“不战而屈人之兵”岂不妙哉?为此,还专门下了军令,只要对手投降就停止进攻,然而他既高估了自己又低估了对方。 高句丽压根就没想过投降,反而做了充分的准备。双方先是在辽东城接上了火,隋军面对敌人的顽强抵抗无计可施,进退两难,高句丽顶不住的时候就立马请降,缓过劲来接着打,打不动再诈降,打打停停,如此战争场面真是前无古人后无来者。 时间一久,隋军军粮耗尽,趁着对手再次诈降便准备撤退,高句丽抓住战机,大举反攻,隋军溃败而逃,首次出征便以惨败收场。 颜面尽失的杨广没有接受教训,仅过了一年,又集结了40万军队开始了第二次东征。 还是在辽东城,三万高句丽守军上下同心,誓死护城,隋军虽人多,用尽了一切办法愣是攻不进去,杨广这次是认真的在打仗,但他依然没有得到理想中的胜利,这个时候,一个炸裂的消息让他不得不放弃眼前的这座小城,原因是后院起火了,负责粮草的礼部尚书杨玄感反叛了。 杨广连夜下令撤兵,军械物资统统不要了,守城的高句丽士兵都看懵了,还以为隋军是在玩诈降游戏,两天后才反应过来,隋军是真的撤了。 杨玄感是关陇贵族后裔,又主抓大军粮草,他的叛变非同小可,军队断了粮就如无头苍蝇,还怎么打仗。好在杨玄感的叛军只有万余人,没有折腾起大浪花,很快就被剿灭了,这个小插曲扰乱了杨广的计划,盛怒之下大开杀戒,凡是跟叛乱有关的人员统统被活埋了。 失去理智的杨广犹如输红了眼的赌徒,仅过了几个月,他再次下诏,第三次出兵征讨高句丽。 此时的隋帝国,各地的起义军已呈星火燎原之势,杨广对此视而不见,他的眼里只有高句丽。 经过前两次失败后,隋军军心涣散,士气低落,全国上下只有一个人愿意出征,那就是杨广,这样的形势下想打胜仗如同痴人说梦。 果不然,出征的路上陆续有士兵逃跑,后勤运输也因叛乱四起搞得不顺畅,行军速度极慢,又赶上了雨季,没有天时地利,更谈不上人和,杨广的内心也开始发虚,他接受不了再次的失败。 然而,就在杨广进退维谷的时候,老天跟他开了个玩笑,高句丽这边主动投降了,这次不是诈降,是真的请降了。杨广喜出望外,这个台阶给的太是时候了,他原本就没想彻底消灭高句丽,他要的是对手臣服,只要听话就行,既然面子有了,杨广自然顺坡下驴,接受请降,班师回朝。 就这样,第三次出征高句丽戏剧化地收场了。 杨广穷兵黩武,三征高句丽,换来的却是一地鸡毛,此时的隋帝国民不聊生,叛乱四起,杨广活成了真正的孤家寡人,留给他的时间不多了。