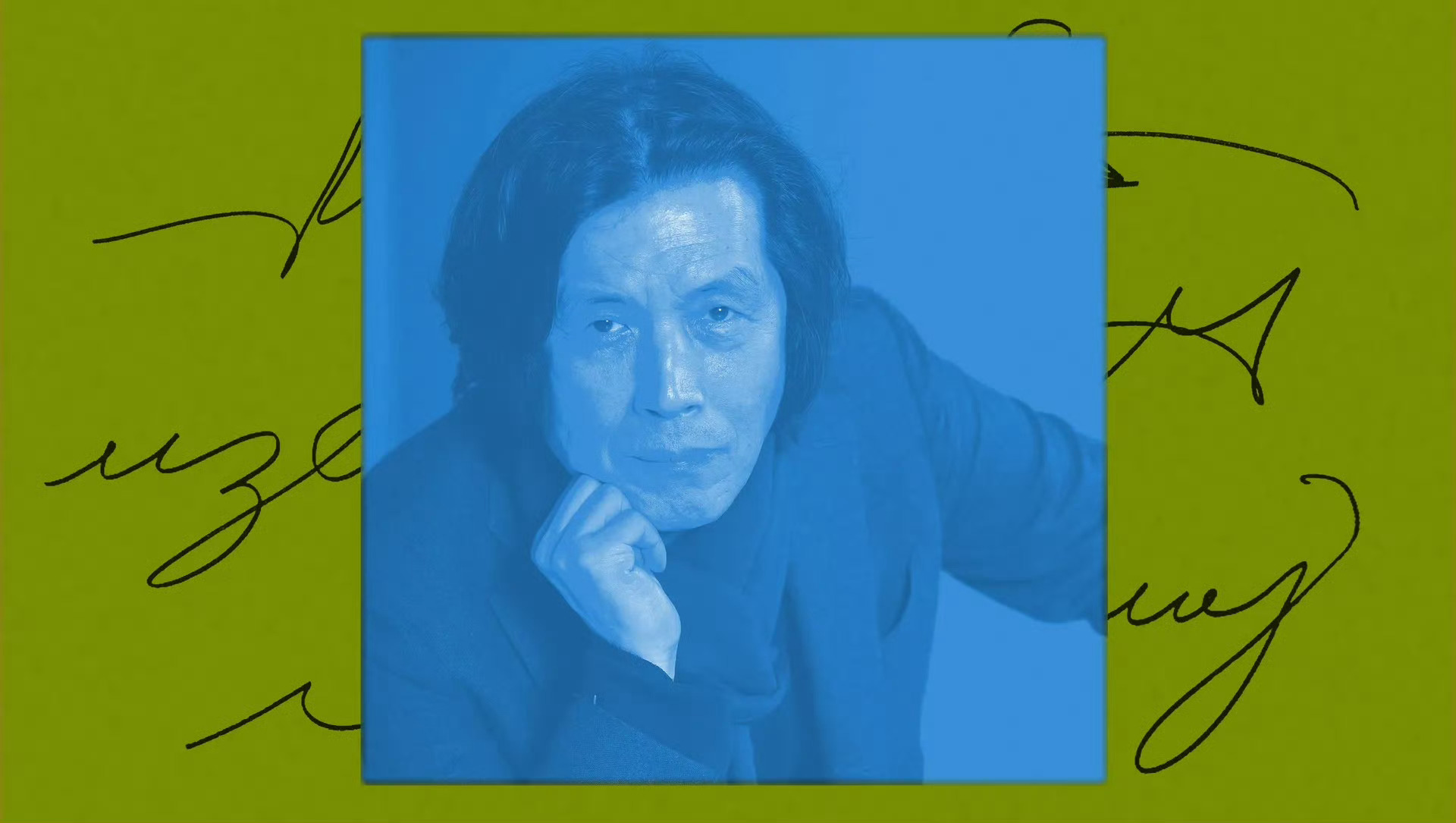

深焦电影史 在文字和影像间左右互搏——李沧东71岁生日快乐

李沧东创作谱系的有趣之处在于,他从未“脚踏两条船”,写作、拍片泾渭分明。

1993年,在文学界声名鹊起的他受邀在朴光洙导演的剧组小试牛刀,第一次以编剧和第二副导演的身份参与《想去那座岛》(그 섬에 가고싶다,1993)的制作。此后,他愈发觉得快速变化的90年代需要新兴的方式来表现。1997年,他彻底将小说放在一边,一头扎进光影世界中。

尽管换了主战场,李沧东身上“作家”的烙印仍旧清晰可见,“人文导演”也好,“电影作家”也罢,都并非浪得虚名。最浅层的表征,便是其小说中某些的情节已然显示出电影的质感,并在导演日后的影像中得到了完美的复现。1987年的小说《大雪纷飞的日子》和《薄荷糖》(박하사탕,1999)在情节上千丝万缕的联系便是一例。

李沧东电影中无比的文学性,不仅仅体现在电影与小说情节的互文上,其创作主题也经常一以贯之。小说《火与灰》(1987年)中失独的父母独自在汉江祭奠儿子的亡魂,像极了《密阳》(밀양,2007)中母亲李申爱痛别幼子后绝望的一言一行。此外,电影章节和段落的划分,也充分展现了导演李沧东组织素材的高超技巧。《薄荷糖》中用倒叙的形式巧妙建构上帝视角;《绿洲》(오아시스,2002)由静物开场,通过静谧感反衬、深化叙事的悲剧感;《燃烧》(버닝,2018)中按住不表、甚至被刻意隐藏的终极悬念……李沧东的电影始终在刻画一条轨迹,一条如齿轮般紧紧贴合主人公命运的漫长线索。它往往无限延展,伸向过去,穿过当下,又刺向未来,并且在生长的过程中,包裹住沿途那些旁逸斜出的细节。作为导演的李沧东,从来都不惮于在影像中处理时间,他耐心地抽丝剥茧,不错过生活中让主人公情绪发生突变的任何一个瞬间。

写作经验丰富的李沧东自然也将“文学”作为元素直接运用在了电影中。《诗》(시,2010)中就借诗歌创作班导师之口,描绘了在生活中捕捉灵感瞬间的过程,“拿着纸和铅笔 / 就等待那一瞬间 / 白纸的留白 / 纯粹只有可能性的世界 / 被创造之前的瞬间 / 诗人喜欢那一瞬间 / 在干净的纸上拿着铅笔 / 削好铅笔放在白纸上 / 就像吃饱饭一样满足 / 心跳变快 / 就像会写出好诗般”,观察力敏锐的时候,甚至连“连水槽里都会有诗”。拍完了《诗》后,李沧东消失了很长一段时间以寻找自己灵感迸发的新瞬间。八年之后,他带着《燃烧》重新回归,电影入围了2018年戛纳电影节主竞赛,一举以3.8分(满分4分)刷新了戛纳场刊有史以来自高分,成为当年现象级的作品。有意思的是,《燃烧》无疑是李沧东和文学关系最为紧密的一次影像创作。

阅读更多内容详见深焦DeepFocus公众号文章→