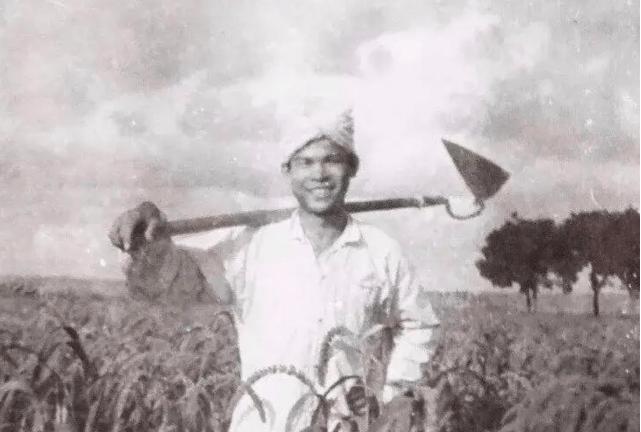

1972年,知青孟繁成去喝房东大叔家儿子喜酒,吃饭时,房东大叔女儿冯玉凤突然对孟繁成说:我要找对象了,孟繁城红着脸说他不懂。 “你不急,我也不急。”冯玉凤说完这话,转身端起一盘菜,留孟繁成一个人在婚宴桌前发愣,那一刻,他第一次觉得,这顿喜酒不好咽。 1972年的山西农村,冯玉玺的婚礼热闹非凡,鞭炮声混着笑声响成一片,可孟繁成却盯着碗里的酒,脑子里乱成一团。冯玉凤那句话像根刺,扎得他心口发紧。 他低头抿了口酒,抬头时,却见她远远地站在院子里,红裙子在人群中晃眼,像在等他的答案。可他能给什么答案呢?他一个北京来的知青,连自己的未来都看不清,又怎么敢回应这个18岁姑娘的心思? 那是1972年的秋天,山西横山大队的村子里,土坯房顶冒着炊烟,空气里飘着玉米糊糊的香味。孟繁成坐在冯家炕沿上,手里端着冯大婶刚煮好的面条,热气扑面,暖得他眼眶有点湿。 那是他下乡第四年,从北京来的少年早已被风吹得脸颊发红,双手粗糙,可他还是坚持每天刷牙叠被,甚至在昏暗的油灯下翻书。冯玉凤第一次见他这样,就忍不住多看两眼。她14岁,没上过学,却对这个城里来的“文化人”满是好奇。 那天晚上,冯玉玺去地里干活还没回来,冯大婶忙着喂鸡,家里静得只剩风声。冯玉凤端了把小板凳,挪到孟繁成跟前,低声问:“繁成哥,你能教我认字吗?我也想跟你一样,懂得那么多。”她眼里的光亮得像天上的星星,孟繁成愣了一下,随即笑了。 他翻开一本破旧的课本,指着“人”字教她念。她学得认真,歪歪扭扭地在土墙上写下第一个字,嘴角咧得像个孩子。那一刻,孟繁成心里一暖,觉得自己在这荒凉的村子里,总算有了点意义。 从那天起,每到傍晚收工后,冯家的小屋就成了“课堂”。油灯摇曳,孟繁成教冯玉凤认字,后来冯玉玺也加入进来,三个人围着桌子,纸上满是歪斜的笔迹。冯大婶瞧着这场面,乐得合不拢嘴,逢人就夸:“这北京来的小孟,真是个好后生!” 几个月过去,冯玉凤已经能读懂简单的信,连写字都带了几分秀气。她常偷偷看孟繁成,眼里藏着说不清的情绪,可他却只当她是妹妹,没往深处想。 日子一晃到了1972年,冯玉玺要结婚了。婚宴那天,村里热闹得像过年,院子里摆满桌子,鸡鸭的香味弥漫开来。孟繁成作为冯家的“贵客”,被拉到主桌上喝酒。冯玉凤忙前忙后,身上那件红裙子是她攒了半年布票做的,衬得她脸蛋越发白净。 她端着菜走过孟繁成身边时,突然停下,低声问:“繁成哥,二妈给我介绍了个对象,是个读过书的,你说我去不去?”孟繁成正夹着块鸡肉,手一抖,筷子差点掉桌上。 他抬头看她,她眼里藏着笑,又像藏着别的什么。他脸一下子红了,支吾着说:“我……我不懂这些,你自己看着办吧。”冯玉凤哼了一声,丢下那句“你不急,我也不急”,就扭头走了。 这话像块石头,砸进孟繁成心里。他喝了口酒,偷偷瞥她忙碌的身影,突然觉得,这几年教她认字的时光,好像不只是师生那么简单。可他不敢细想,他一个知青,迟早要离开这村子,能给她什么呢? 婚宴散了,他躺在窑洞的硬炕上,翻来覆去睡不着,脑子里全是冯玉凤那双亮晶晶的眼睛。 两年后,1974年的春天,孟繁成接到通知,要调到县里的染厂工作。他收拾行李那天,冯玉凤站在村口的小路上,风吹得她头发乱飞。她红着眼问:“繁成哥,你走了,还会回来吗?”孟繁成低头踢了块石头,声音低得像蚊子哼:“玉凤,我得去城里,这是我家里的安排。” 她咬着唇,眼泪啪嗒掉下来:“那我呢?你教我认字,让我有了盼头,现在你却要走?”孟繁成喉咙一紧,他多想说些什么,可话到嘴边,又咽了回去。他只是拍拍她的肩,轻声说:“你会找到更好的人。” 说完,他转身走了,背影被夕阳拉得老长。冯玉凤站在那儿,哭得像个孩子,可他没回头。 到了染厂,孟繁成遇到了王秀秀,一个比他小三岁的本地姑娘。车间里的人都看得出俩人有意思,连主管都笑着说要当媒人。可孟繁成把这事写信告诉家里时,母亲回信语气严厉:“你是要回北京的,别在这小地方瞎耽误!” 他没敢跟王秀秀说实话,她察觉他态度冷下来,黯然请了几天假。1977年,王秀秀嫁给了同事李新明,婚礼那天,孟繁成躲在宿舍没去,捏着她送的瓷茶罐,手抖得厉害。 后来,他听说冯玉凤嫁了个不怎么样的男人,日子过得磕磕绊绊。他心里一阵酸涩,总想着,如果当年他留下来,她会不会过得更好。 多年后,孟繁成再没回过那个村子。听说冯玉凤后来学会了写信,常给远方的亲戚寄去问候,可信里从没提过他。他把那瓷茶罐摆在书桌上,偶尔擦擦灰,像是擦不去的青春遗憾。 那是个年代,知青下乡的故事里,多少人像他和冯玉凤一样,在家庭责任和个人情感间挣扎,最终留下叹息。 1970年代的知青返城潮,让无数乡村恋情无疾而终,冯玉凤的等待,不过是那时代洪流中的一粒沙,渺小,却沉重。