1947年,一个副司令路过湖北黄安时,经过老家村子,就上前敲开了自家大门,许多年未见的母亲却已经认不出他来了。

1913年,郑国仲出生在湖北黄安(今红安)七里的一个普通农家,彼时的中国,内忧外患,民不聊生。

年幼的郑国仲虽然不能完全理解国家的苦难,但贫困的生活却深深地刻在了他的记忆里,也许正是这样的童年经历,埋下了他日后投身革命的种子。

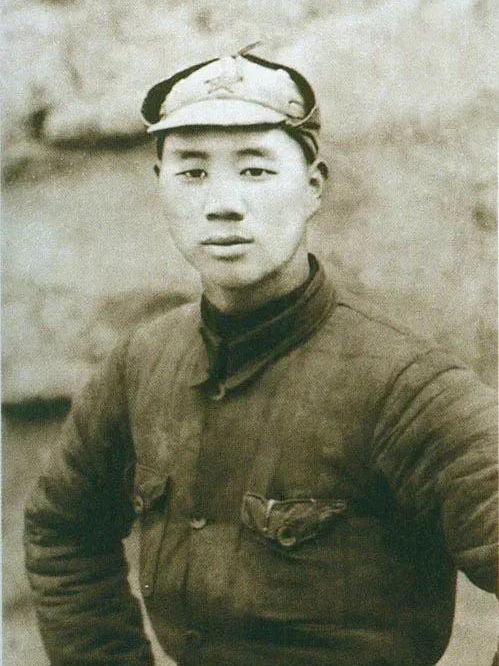

1927年,14岁的郑国仲做出了一个改变他一生的决定——加入红军,对于一个刚刚踏入青春期的少年来说,这无疑是一个巨大的挑战。

但郑国仲却以超乎寻常的勇气和决心,义无反顾地走上了革命道路,从此,枪炮声代替了田间的鸟鸣,战火取代了田野的晨曦,年轻的郑国仲开始了他的革命生涯。

在红军中,郑国仲很快就展现出了过人的才能和坚定的革命信念,他参加了艰苦卓绝的长征,经历了血与火的洗礼。

在这个过程中,郑国仲不仅锻炼了自己的意志,也逐渐成长为一名优秀的军事指挥员。

1938年,郑国仲光荣地加入了中国共产党,这标志着他在思想上更进一步,为他日后的军旅生涯奠定了坚实的政治基础。

抗日战争爆发后,郑国仲被调任八路军129师385旅769团团长,在这个位置上,他充分发挥了自己的军事才能,特别是在著名的百团大战中,郑国仲率部在狮脑山与日军激战7昼夜,立下赫赫战功。

他带领部队以顽强的意志和高超的战术,打得日军闻风丧胆,这场战斗不仅彰显了郑国仲卓越的指挥才能,也为中国人民抗日战争的胜利做出了重要贡献。

郑国仲的出色表现很快引起了上级的注意,在一次重要会议上,他有幸被毛主席亲切接见,这次接见不仅是对郑国仲个人能力的肯定,也体现了党中央对基层指挥员的重视。

对郑国仲来说,这无疑是莫大的鼓舞,激励他在以后的革命道路上更加努力奋斗。

1947年,解放战争进入关键时期,郑国仲作为副司令员,参与了解放军挺进大别山的重要行动,大别山被誉为人民军队的"老家",是革命的摇篮。

许多老红军对重返这片熟悉的土地充满了期待,对郑国仲来说,这次行动还有着特殊的意义——他有机会回到阔别18年的家乡。

然而,当郑国仲满怀激动地敲开家门时,迎接他的却是一个令人心碎的场景。

年迈的母亲已经认不出这个离家多年的儿子了,这一幕让郑国仲百感交集,他深深体会到,革命事业虽然崇高,但也意味着巨大的个人牺牲。

尽管如此,郑国仲并没有动摇,他知道,只有国家强大了,千千万万个家庭才能真正幸福。

虽然探亲时间短暂,郑国仲还是抽空为母亲做了许多家务事,

这些看似平凡的举动,却折射出一个革命军人内心的柔软。

它告诉我们,即便是铁血将军,也有着儿子对母亲的深深眷恋。

1949年,新中国成立后,郑国仲的军旅生涯迎来了新的转折,他被调入海军工作,为新中国海军的建设贡献力量。

从陆地到海洋,从步兵到水兵,这对郑国仲来说无疑是一个巨大的挑战,但他凭借着多年积累的军事经验和过人的学习能力,很快就适应了新的岗位。

在海军期间,郑国仲先后担任了海军青岛基地副司令员、海军训练基地司令员、海军东海舰队司令员、海军副司令员等重要职务。

他参与了海军的组建工作,为海军的发展壮大付出了巨大努力,在他的带领下,中国海军逐步走向现代化、正规化,为保卫国家海洋权益做出了重要贡献。

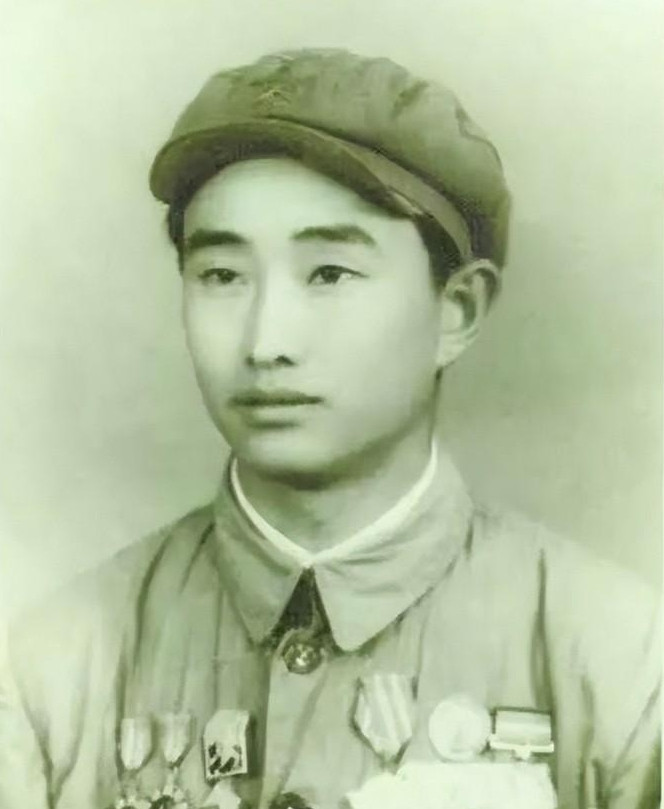

1955年,郑国仲被授予少将军衔,这个荣誉是对他一生革命贡献的肯定,也标志着他军旅生涯达到了一个新的高度。

从14岁的红军小战士到海军少将,郑国仲的人生经历堪称传奇。他用自己的实际行动诠释了什么是忠诚,什么是奉献。

1992年,79岁的郑国仲离开了他深爱的祖国和人民,虽然他的生命结束了,但他的精神却永远活在人民心中,他的一生,是中国革命的缩影,是无数革命先辈用热血和生命铸就的丰碑的一部分。

用户14xxx42

家乡湖北红安县人民,永远怀念郑国仲将军!