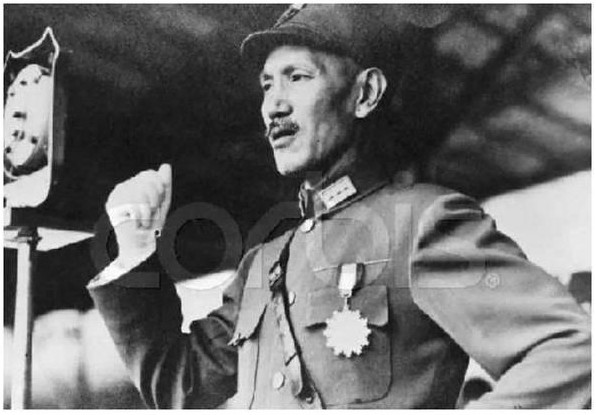

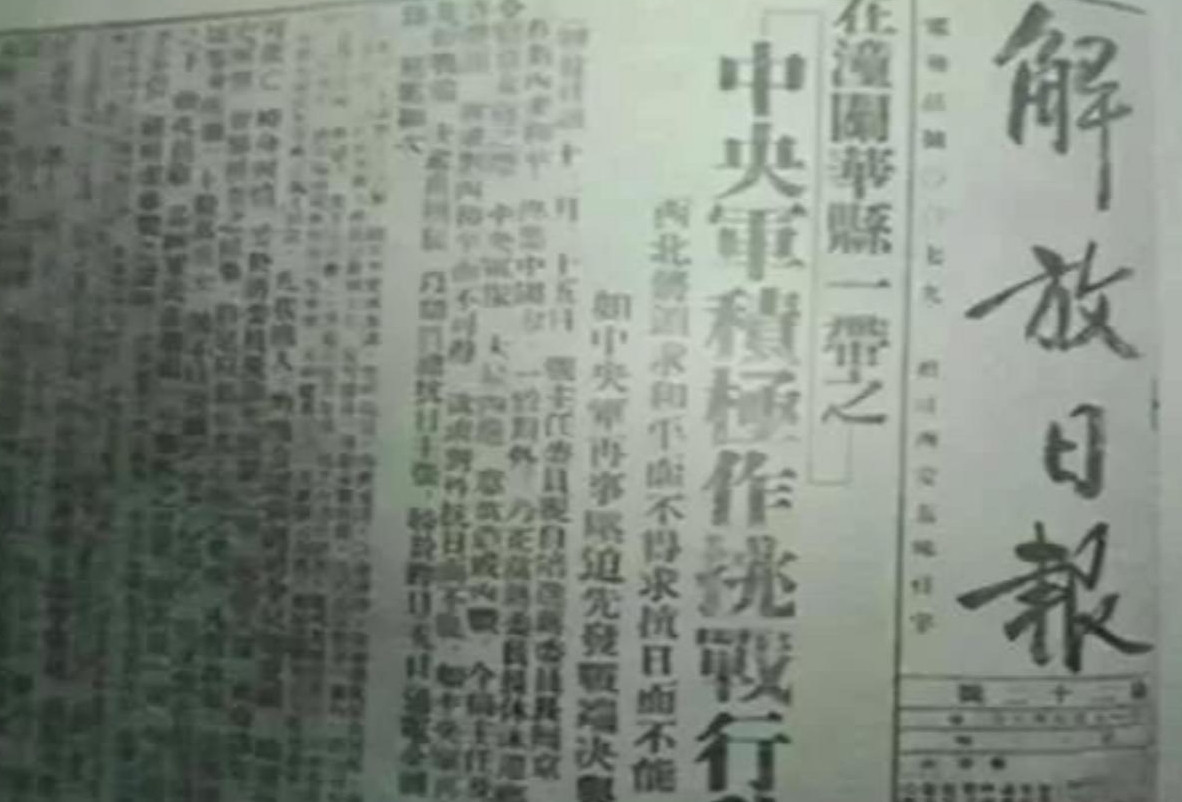

蒋介石这人很奇怪,在抗日战中,蒋介石因为作战失利,没少杀人。可在解放战争中就枪毙了一个人。 蒋介石早年留学日本,就读于日本陆军士官学校,深受德日军事思想影响。他在军事上推崇"严格纪律"和"令行禁止",这种观念在他后来创办黄埔军校时得到了充分体现。1924年,在孙中山的指示下,蒋介石创办了黄埔军校,旨在培养一支忠于国民革命的军事力量。在黄埔军校的训练中,蒋介石特别强调军纪,要求学员绝对服从命令,不得有任何违抗。 蒋介石对"军令如山"的理念几乎到了极端的程度。他认为军队是国家的支柱,而军纪则是军队的命脉,对违反军令的行为往往采取零容忍态度。这种治军风格在抗战时期表现得尤为明显,许多高级将领因为战场失利而被处决,即使这些失利并非完全由他们个人造成。 黄埔一期学生中,有三位因为作战失利或事件责任被蒋介石下令枪毙,成为了蒋介石严厉军法的典型案例。 第一个是龙慕韩,安徽怀宁人,在中日兰封会战中因"作战失利"而被处决。当时龙慕韩任第88师师长,负责守卫兰封城内,而其上司第28军军长桂永清则负责城外防御。然而,桂永清面对日军压力时擅自撤退,导致龙慕韩孤立无援。为避免全军覆没,龙慕韩不得不撤离兰封城。尽管他随后带领部队历时三天成功收复兰封,蒋介石仍于1938年6月17日下令将其枪决,时年仅40岁。 有史料记载,龙慕韩的家属曾向军事委员会递交申诉信,质疑为何真正擅自撤退的桂永清没有受到同样严厉的处罚,但这封信件最终石沉大海,无人回应。 第二个是薛蔚英,山西吕梁人,在武汉会战中被控"贻误战机"。作为第167师师长,薛蔚英奉命增援马当要塞,当时距离不过几十里路。考虑到日军可能在大路设伏,薛蔚英选择走小路,不料在复杂地形中迷路,导致延迟两天到达。此时马当要塞已失守,蒋介石追究其责任,于1938年8月15日在武汉将其枪决。 据薛蔚英生前战友回忆,薛曾在行刑前写下遗书,表达了对国家的忠诚和对战局的担忧,并非畏战,而是受困于恶劣的战场环境和不完善的地图情报。 第三个被处决的是酆悌,黄埔一期中的核心学员,曾任蒋介石侍从室组长和复兴社十三太保之一。1938年,担任湖南保安司令兼长沙警备司令的酆悌在实施"焦土抗战"策略时,因准备仓促导致长沙提前起火,烧毁十几万间房屋。为平息民怨,蒋介石下令将其枪决,尽管有迹象表明酆悌本人并不知道是谁点的火。 抗战时期,蒋介石实行的军法特点是即决即行,缺乏完善的审判程序。当战场失利发生时,高级将领往往成为责任的承担者,而真正的战场复杂性和多方面因素常被忽视。蒋介石这种做法一方面是为了维护自己的威信和刚毅形象,另一方面也是向全军传递"失败无法容忍"的信号。 这种严厉的军法处置对军心产生了双面影响:一方面确实强化了军令的权威性,使得指挥官不敢轻易违抗命令;另一方面却也导致许多将领在作战时过度谨慎,不敢大胆决策,甚至出现了"宁可错杀三千,不可放过一人"的极端现象,实际上损害了军队的战斗力和灵活性。 抗日战争胜利后,国民党军队从与日军的正面对抗转向了与共产党的内战。这一转变不仅带来了战争性质的改变,也深刻影响了蒋介石的治军策略。1945年至1949年间,国民党军队从初期的优势逐渐陷入全面溃败,军队士气普遍低落,将领之间也出现了严重的离心离德现象。 在这一时期,蒋介石的个人日记中流露出了与抗战时期截然不同的态度。根据《蒋介石日记》披露的内容,他开始反思自己在抗战时期对军事失败的严厉处置是否恰当。在一则1947年的日记中,蒋介石曾写道:"徒以严惩失职之将领,而不能正视战略布置之不当,是否为军事失败之根本原因,实应深思。"这种自我怀疑在他的公开言论中从未表露,却在私人日记中有所体现。 随着解放战争的持续失利,蒋介石意识到军队上下人心不稳,若继续采取抗战期间的严厉军法,可能会导致更多将领倒戈或消极应战,进一步加速国民党军队的崩溃。 与抗战时期动辄枪决将领的做法不同,解放战争期间,蒋介石仅枪毙了一位高级将领——王耀武。王耀武作为黄埔军校第五期毕业生,曾任国民党第八兵团司令,在徐蚌会战中负责守卫重镇宿县和蚌埠。1948年11月,面对解放军的猛烈攻势,王耀武未能有效组织防御,导致部队被歼灭,自己也被俘。 蒋介石在1949年初下令军事法庭以"贻误战机、不尽职守"等罪名对王耀武进行缺席审判,最终判处死刑,但由于王耀武已经被俘,这一判决没有实际执行。相比之下,同期在淮海战役、平津战役中失利的众多将领,如傅作义、杜聿明等人,都没有受到类似的严厉处罚。 这种处罚标准的明显差异表明,蒋介石在解放战争时期已经大幅度调整了军法政策,即使面对频繁的军事失败,也极少追究将领责任。