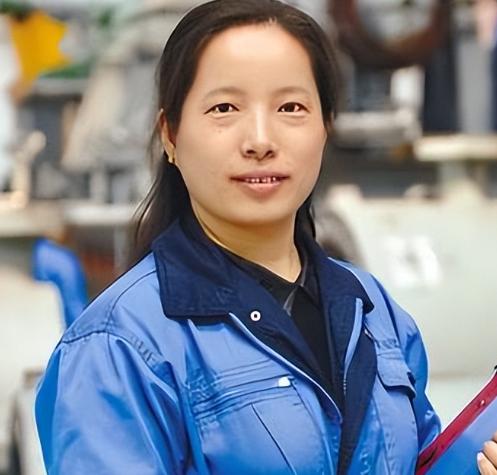

“想买我们的设备,每天需要支付2个亿的使用费!”2000年,中国向美国购买百万吨级大型压缩机,不料美国仗着技术优势狮子大开口,让他们没想到的是,仅仅九个月,中国女工便打破了美国50年的技术垄断…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2000年,中国启动了“西气东输”工程,这项宏大的计划旨在将西部丰富的天然气资源输送到东部,以缓解东部地区的能源短缺,“西气东输”工程的意义不言而喻。 中国西部蕴藏着丰富的天然气资源,而东部沿海地区经济发展迅速,对能源的需求日益增加,要将这两端连接起来,4200公里的管道必不可少。 但天然气不同于液体,输送过程中需要不断加压,否则无法顺利流动,压缩机就成了整个工程的命脉,而压缩机的核心部件——叶轮,直接决定了设备的性能和寿命。 当时,全球能生产这种高端叶轮的国家屈指可数,美国凭借技术优势稳坐头把交椅,中国若想让工程顺利推进,绕不开与美国的谈判。 谈判桌上,美国的态度却让人失望,他们不仅开出每天2亿元的天价使用费,还附加了苛刻的条件:设备维修只能由美国专家操作,中国不得接触技术细节,甚至连基本的维护权都被剥夺。 这种要求无异于将中国置于完全依赖的境地,一旦美国中断供应或提高费用,整个工程乃至国家的能源安全都将受到威胁。 更令人气愤的是,美国代表在谈判中流露出一种轻视,似乎认定中国没有能力自己解决问题,面对这样的傲慢,中国果断拒绝了条件,决定依靠自己的力量攻克难关。 这个艰巨的任务落在了沈阳鼓风机集团的肩上,而领头人是一位名叫崔连顺的女工程师,她深知,压缩机叶轮的研发不是简单的模仿,而是要从零开始突破一项世界级技术难题。 团队接手任务时,摆在面前的是一片空白:没有现成的技术参考,也没有国外的设备可供借鉴,叶轮制造需要解决材料耐压耐高温的问题,还要保证加工精度达到微米级,这对当时的工业基础来说是个巨大的考验。 崔连顺没有退缩,她带着团队一头扎进了实验室,开始了夜以继日的攻关,九个月的时间并不宽裕,崔连顺和同事们几乎放弃了休息,每天在实验设备前反复测试,调整方案。 叶轮的原材料需要在低温环境下压制成型,再通过高精度切割确保尺寸完美,这中间稍有偏差就得推倒重来,有时候,一个零件打磨了几天,却因为一个小瑕疵报废,团队只能咬牙从头再来。 崔连顺常常彻夜不眠,翻阅资料、修改设计,寻找突破口,她的坚持感染了每个人,即使面对一次次失败,团队也没有动摇,经过无数次试验,他们终于研发出了“三元叶轮”,这不仅满足了“西气东输”的需求,还在性能上达到了国际先进水平。 这项成果的意义远超预期,2001年,自主研发的压缩机叶轮成功投入使用,标志着中国打破了美国50年的技术垄断,从此,“西气东输”工程不再受制于人,天然气开始源源不断地从西部流向东部,为经济发展提供了稳定的能源保障。 更重要的是,这一突破节省了巨额费用,避免了美国的高价“敲诈”,当美国得知中国在短短九个月内完成了他们认为不可能的任务时,不得不重新审视这个东方国家的实力,曾经的轻视变成了惊讶,而中国则用事实证明,技术壁垒并非不可逾越。 崔连顺和她的团队不仅解决了一个工程难题,更点燃了中国科技自立的信心,这件事传开后,许多科研人员深受鼓舞,开始在各自领域探索自主创新的道路。 “西气东输”工程的顺利推进,让东部居民用上了清洁能源,也为西部创造了就业机会,惠及无数家庭,而中国在压缩机领域的突破,也提升了国际话语权。 此后,越来越多的国家开始关注中国制造,甚至向中国寻求技术合作,这一切,都源于九个月的坚持和无数科研人员的默默付出。 回过头看,美国的傲慢反而成了中国崛起的契机,崔连顺没有豪言壮语,她只是带着团队埋头苦干,用结果说话,九个月的奇迹,既是对技术封锁的有力回击,也是对自力更生精神的最好诠释。 现在中国在更多领域迈向自主创新,从新能源到高端制造,不断刷新着世界对“中国实力”的认知,这条路并不平坦,但正如崔连顺的故事告诉我们的,只要有决心和努力,就没有翻不过去的山。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:压缩机网——《大型压缩机叶轮领域专家崔连顺:给了中国在国际压缩机领域与美国竞争的资本》