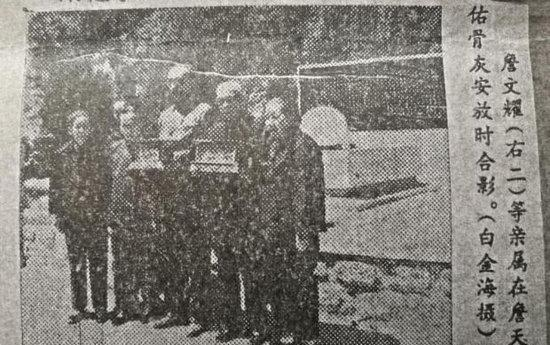

1982年,铁道部决定为詹天佑迁坟。不料,刚一挖开坟墓,一股黑水就从棺木中流了出来。看到这番情景,在场人员都纷纷愣住了。与此同时,他们也很是疑惑,打开棺木查看后,众人这才彻底放心了下来。 1861年4月26日,詹天佑出生于广东省广州府南海县,祖籍徽州婺源。 12岁那年,年幼的詹天佑便踏上了远赴美国求学的旅程,这在当时的中国实属罕见。1878年,他成功考入美国耶鲁大学土木工程系,专攻铁路工程学。回国后,他凭借精湛的技术和爱国情怀,成为了中国铁路建设的领军人物。 詹天佑最令人称道的成就,莫过于主持修建了京张铁路工程。这条铁路穿越险峻的关沟山脉,以独创的"之"字形线路解决了爬坡难题,成为中国工程史上的一座丰碑。正是这样的卓越贡献,使他赢得了"中国铁路之父"、"中国近代工程之父"的美誉。 詹天佑生前对北京这座古都有着特殊的情感。在主持京张铁路工程期间,他在北京度过了人生中最为充实的岁月。他曾向夫人谭菊珍表达过对北京气候凉爽、风景秀丽的喜爱,并希望将来能在北京安度晚年,死后也葬在这里。 1919年4月24日,詹天佑在汉口因病辞世,享年58岁。根据他生前的遗愿,家人在北京西郊海淀区万泉庄购置了一块墓地,为这位伟大的工程师建造了安息之所。七年之后,1926年,詹天佑的结发妻子谭菊珍也离开了人世。按照中国传统习俗,她与丈夫合葬于万泉庄的墓地中,夫妻二人得以在地下相伴。 詹天佑与谭菊珍的婚姻并非普通的夫妻关系,更是铁路建设征程上的患难与共。谭菊珍不仅是贤内助,更是詹天佑事业上的精神支柱。 1982年,詹天佑夫妇在万泉庄已安眠了半个多世纪。这一年5月,原铁道部作出了一个重要决定:在北京延庆青龙桥车站修建詹天佑先生新墓,并将詹天佑夫妇原在北京海淀区万泉庄的墓迁到新墓地。 选择青龙桥车站作为新墓地,具有深远的象征意义。青龙桥是京张铁路上的重要站点,詹天佑生前曾在此呕心沥血,克服重重困难,成功实现了中国人自主设计修建铁路的梦想。将詹公墓葬修建于此,既是对他功绩的最高敬意,也是对中国铁路事业开拓者精神的传承。 这一重要决定很快付诸实施。时任北京铁道报记者部主任的周系皋接到了一个终生难忘的报道任务——采访詹天佑迁坟仪式。对于周系皋而言,詹公是中国铁路人的楷模,但印象多存于书本中,没想到能有幸近距离瞻仰詹公的遗容,这无疑是一段特殊的经历。 1982年,铁道部决定为詹天佑迁坟的消息传出后,引起了社会各界的广泛关注。 1982年5月17日,北京海淀区万泉庄一处特殊的墓地周围已经聚集了不少人。周系皋在上午8时许匆匆赶到现场,发现詹墓周围的环境已经发生了巨大变化。昔日宁静的墓园,如今已被密集的民房所包围,詹天佑夫妇的长眠之地几乎被城市的发展淹没。 当周系皋到达时,墓已被挖开,两具棺柩已经清出土面,但周围的环境让迁坟工作变得颇为复杂。密集的民房意味着无法直接将棺柩抬出,工作人员只能借助吊车,小心翼翼地将棺柩隔着排房吊出墓穴。詹天佑之子詹文耀与在京的孙辈等亲属也来到了现场。 两具棺柩的保存状态出人意料地好,尽管已在地下埋藏了半个多世纪,楠木质地的棺材依然完好无损。较小的棺材顶头木板上雕刻着"福禄寿三星图",较大棺材的顶头板则刻有"五蝠捧寿"的图案,工艺精湛。 然而,就在工作人员准备开棺检查时,刚一挖开坟墓,一股黑水就从棺木中流了出来。看到这番情景,在场人员都纷纷愣住了。专家解释道,这是长期埋葬后的正常现象,不必过度忧虑。 工作人员小心地打开了棺盖。揭开尸布后,众人看到了詹天佑夫妇的遗体。较小的棺内安卧的是詹天佑先生,较大棺内则是其夫人谭菊珍。打开棺木查看后,众人这才彻底放心了下来。虽然经历了几十年的埋葬,但詹天佑夫妇的遗体保存状况出乎意料地好。 从棺内,工作人员小心地取出了仅有的几件随葬品:詹天佑的翡翠帽花一枚和詹夫人的几件首饰。就这些简单的物品,别无它物。 两天后,也就是1982年5月19日,詹天佑夫妇的骨灰被送往青龙桥车站的新墓内安葬。 新墓的选址可谓用心良苦。它位于青龙桥车站、詹天佑铜像和纪念石碑后的山岗上,背倚青山,面迎日出,古长城从墓地右侧直泻而下,而詹天佑生前呕心沥血修建的"之"字形铁路,则从墓前穿过。 三十五年后的今天,詹天佑夫妇的长眠之地及其青龙桥车站,已被公布为全国重点文物保护单位,成为后人缅怀这位"中国铁路之父"的重要场所。