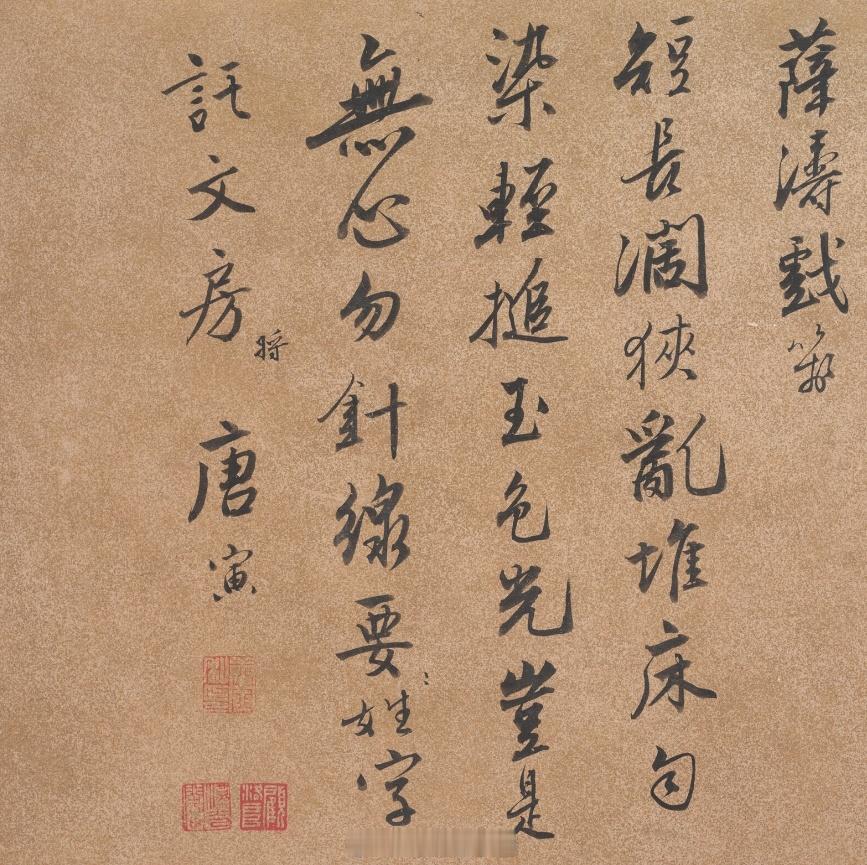

年轻时期的慈禧(油画),距今108年历史。 荷兰画家胡博·华士在19世纪末期就已经在欧洲画坛声名鹊起,他擅长捕捉人物神韵,画作多次在欧洲画展中获得嘉奖。1899年,他首次来到中国,凭借精湛的肖像画技艺很快在北京的外交圈内引起关注。 这位荷兰画家在北京期间,通过外国使节的推荐,先后为庆亲王奕劻、袁世凯和李鸿章等清朝重臣绘制了肖像画。他的画作不仅准确刻画了人物的外貌特征,更展现出东方人物特有的气质和神韵。 华士对于绘制中国皇室成员的肖像一直抱有极大的热忱,他曾多次表达为光绪帝和慈禧太后画像的愿望。为了更好地理解东方人物的面部特征,他在闲暇时间经常研究中国的传统人物画。 1905年,一个意想不到的机会降临到华士面前。慈禧太后在无意中看到了他为奕劻绘制的画像,对其独特的艺术风格产生了浓厚的兴趣。当时远在美国的华士接到了中国使馆发来的邀请电报,这让他欣喜若狳。 在准备阶段,华士通过各种渠道收集了慈禧太后的照片资料,并在画布上进行了反复练习。 在那个时期,慈禧对西方艺术的态度已经发生了显著的转变。在义和团运动之后,她意识到有必要通过西方的艺术形式来树立自己的国际形象。油画这种西方艺术形式,恰好能够满足她的需求。 选择外国画师为自己画像,是慈禧深思熟虑的结果。此前,美国女画家卡尔曾为她绘制过四幅油画像,但这次选择男性画师华士,显示出慈禧对西方艺术家的开放态度有了进一步提升。 华士在正式作画之前,专门研究了慈禧此前的画像特点,包括她喜欢的姿势、光线和背景等细节。他还特意准备了一套完整的绘画工具,其中包括当时最先进的照相设备,希望能够真实记录这次难得的创作过程。 这次创作的报酬是13000银泰勒,这个数额在当时来说是相当可观的。 西苑是慈禧选择的画像场所,这里环境优美,光线充足,是进行肖像画创作的理想场地。当华士第一次踏入这片禁地时,伍廷芳亲自接待并向他介绍了宫廷礼仪的相关规定。 在画像创作的第一天,华士必须遵守严格的宫廷规矩。两个小太监手持巨大的蒲扇,八名太监抬着黄金座椅,慈禧威严地端坐其上,这是华士通过宫殿窗户看到的第一幅画面。 当天的创作主要集中在头部小样的绘制,华士格外注意捕捉慈禧面部的细节特征。画像持续了约45分钟,直到慈禧表示需要休息才结束当天的创作。 第二天的创作中,慈禧提出了具体的修改意见,她要求画面去除眼睛和鼻子处的阴影。通过伍廷芳的翻译,她还特别强调要加大眼睛、使嘴唇更丰满、嘴角上扬、眉毛要画得更直。 第三天,华士带着修改后的头像小样入宫,画作获得了慈禧、载振和伍廷芳的一致好评。然而慈禧仍然希望对眼睛进行微调,要求眼睛向上睁开一些,眼角要更加尖小。 到了第四天,由于慈禧身体不适,创作地点改在了寝宫进行。在这最后一天的创作中,双方就服装和饰物的细节进行了商讨,宫方承诺会将这些实物送到画室供华士参考。 在随后的两个月完善期里,华士面临着一个棘手的问题。原本承诺送到画室的服装和陈设大多没有送达,他不得不采取替代方案。 为了解决这个问题,华士收集了一些宫廷饰物的仿制品作为参考,用来完善画作的背景部分。这些替代品虽然不是原物,但也基本符合宫廷陈设的风格特点。 在处理慈禧形象的年轻化问题上,华士采用了独特的艺术手法。他淡化了面部的皱纹,调整了光影效果,使整体形象显得年轻而富有活力。 这种艺术处理手法完全符合慈禧的期望,因为她始终强调要突出自己优雅高贵的一面。在最后一次见面时,慈禧特意用英语对华士说"Very Good",表达了她对画作的满意。 在肖像画技法上,华士突破了传统写实的局限,创造性地运用了理想化的处理手法。画面中的慈禧形象年轻而优雅,这种处理方式既满足了慈禧对自身形象的要求,又保留了人物的基本特征。 与同期其他慈禧画像相比,这幅画像在艺术风格上更加独特。美国女画家卡尔的四幅画像偏重写实风格,而华士的这幅作品则在写实基础上加入了更多艺术化的处理。 从历史史料的角度来看,这幅画像真实记录了晚清宫廷对外开放的程度。一位外国男画师能够进入宫廷内部为慈禧画像,这在此前是难以想象的。 画作中的服饰、陈设等细节也为研究清末宫廷生活提供了重要参考。尽管部分细节是画家根据仿制品创作的,但基本保持了清宫陈设的风格特点。 目前,这幅珍贵的画像被保存在颐和园的德和园大戏楼内,保存状况良好。画像被镶嵌在传统的中式插屏框内,这种展示方式本身就体现了中西文化的交融。 在收藏分布方面,慈禧的油画像形成了一个独特的收藏体系。除了这幅保存在颐和园的画像外,华士还有一幅较为写实的作品被带回美国。 卡尔的四幅画像中,一幅被慈禧赠与美国政府,显示出她注重通过艺术作品开展文化外交。其余的画作分别收藏在美国和北京故宫博物院,成为研究清末外交史的重要实物资料。

![千万不要跟中国人比阴阳怪气,论阴阳怪气一语双关,中国人是他们家祖宗![大笑]](http://image.uczzd.cn/3996436524176600997.jpg?id=0)

波波

慈禧的过人之处是她的心计和权谋,而不是她的容貌。

昵称

这娘们看着不像好人呐