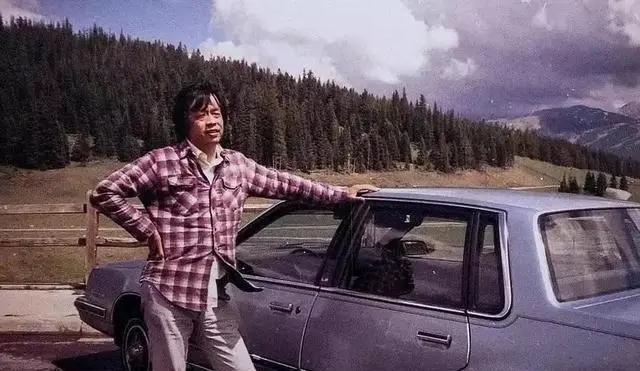

1997年4月,著名作家王小波在家中突然离奇猝死,邻居回忆说,半夜听到惨叫声,墙上有深深的抓痕和血迹,他的指甲和嘴巴里还有一些墙灰。他的妻子李银河连夜从国外赶回来,伤心欲绝地说:“爱我如全世界的男人不在了。” 王小波1952年出生在北京,家里是典型的知识分子家庭。父亲王方名是逻辑学家,母亲宋华搞教育工作,家里书多得能把人淹了。小时候的王小波就在这种书香味儿里泡着,对文学和哲学特别感兴趣。可惜好景不长,1968年文化大革命来了,他才16岁就被送到云南农村插队。那地方条件苦得要命,白天干重活,晚上住破屋子,吃不饱是常态。但这几年没白熬,他硬是挺过来了,还从那苦日子里的所见所闻攒了一堆写作素材,后来都变成了他笔下的金子。 几年后他回到北京,进厂当了工人。白天在流水线上累得半死,晚上回宿舍还得点着小灯写东西。那时候他的文章已经有了自己的味儿——直白、尖锐,写得特别接地气,句句都戳人心里。可惜那年代没人瞧得上这种风格,他的稿子大多只能塞抽屉里,连个发表的机会都没有。他就这么默默写着,像个没人懂的独行侠。 1977年,王小波在一次朋友聚会上认识了李银河。她当时是《光明日报》的记者,气质好、家境好,长得也漂亮。反观王小波,瘦高个儿,头大得有点不协调,脸上皱纹不少,笑起来一口牙看着挺糙,实在算不上帅。李银河第一眼看到他,心里估计有点打退堂鼓。可王小波不怵,他开始写情书追她。那些信写得特朴实,又特真诚,比如“我如果爱你,就永远爱你;如果不能,就永远想你”之类的话,愣是把李银河的心给焐热了。她慢慢发现,这男人的才华和真心比外表值钱多了。1980年,两人结了婚,日子过得清贫但甜蜜,李银河铁了心支持他写东西。 后来李银河拿到了去美国匹兹堡大学深造的机会,王小波跟着一起去了。到了美国,日子可不好过,她的奖学金一个月才400美元,俩人花销根本不够。李银河跟他说:“你在家写书吧,我去洗碗养你。”她真干了,白天上课,晚上跑餐馆刷盘子。王小波呢,就在家埋头写,憋出了《黄金时代》这么个大招。这本书1991年在台湾出了,还拿了奖,可惜在国内反响一般,内容太前卫,很多人接受不了。到1997年,他去世前,6000册库存都没卖完,挺讽刺的。 1997年4月11日,王小波在家猝死了,死因至今没个明确的说法。邻居回忆那天半夜听到了惨叫,墙上有抓痕和血迹,他的指甲和嘴里还有墙灰,听着就让人头皮发麻。有人猜是突发疾病,比如心脏病或者脑溢血,可这些诡异的痕迹又解释不通。当时李银河在国外,听到消息连夜赶回来,整个人都崩溃了。她那句“爱我如全世界的男人不在了”让人听着心里直发酸。他才45岁啊,正当壮年,就这么没了,文坛炸了锅,读者也炸了锅。 更讽刺的是,他死后没多久,《黄金时代》突然火了,加印了好几次,卖得供不应求。活着的时候没人捧,死后倒成了经典。这事儿想想就让人觉得不公平,可也证明他的东西真有货,经得起时间考验。 王小波的文字跟别人不一样,直白得像大白话,可里面藏着深意。他写人性、写欲望、写男女之间的那些事儿,不遮不掩,偏偏还能让人看完之后琢磨半天。比如《黄金时代》里那种对生活的调侃和反思,读着既好笑又扎心。他的书不光是故事,更像一面镜子,把人的真面目照得清清楚楚。 他写东西不端着,也不装高深,就是老老实实把自己的想法掏出来。可能因为他经历过苦日子,知道普通人的日子啥样,所以他的文字特接地气。他不光影响了文学圈,还影响了一堆普通读者,尤其是那些喜欢独立思考的人。他的书不是那种看一遍就扔的,得慢慢嚼,越读越有味儿。