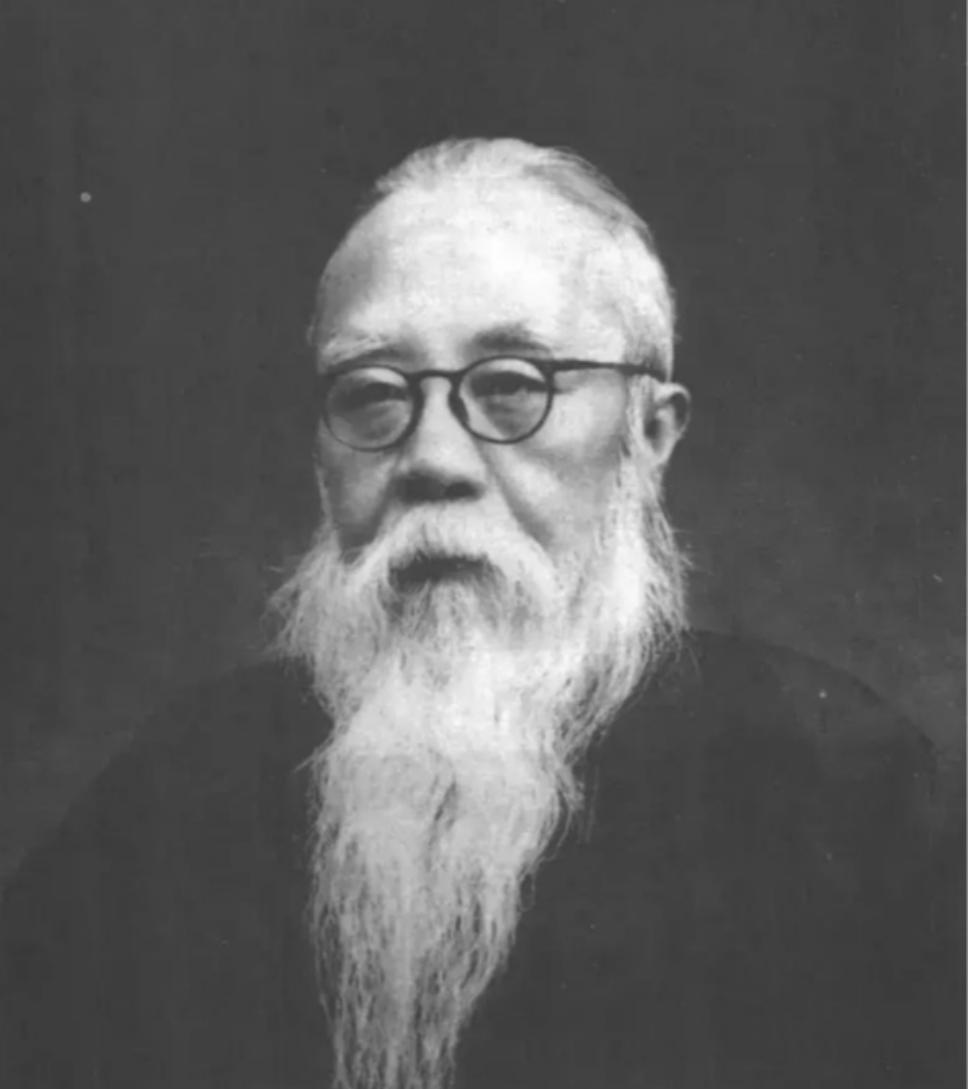

1901年,19岁的马一浮失去了妻子,他发誓再也不结婚,岳父出于同情,提议:我三女儿14岁,长得像你亡妻,你要不要娶她?马一浮坚决拒绝:亡妻的地位无可替代,我不打算再娶。 麻烦看官老爷们右上角点击一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在晚清民初的历史烟云中,马一浮以一曲动人心魄的生命四重奏,谱写了令后世动容的人生乐章,他的故事,如一首精心编织的交响乐,在时光的长河中久久回响。 马一浮的童年,宛如一支欢快的序曲,三岁启蒙,便展露出惊人的天赋,四岁时已能在私塾旁静听经典,十岁时,本地知名举人郑墨田欣然执教,却在短短时日后便因自叹不如而递交辞呈,这个绍兴望族的少年,以超乎寻常的悟性开启了自学之路。 十六岁那年,马一浮在浙江会稽县试中与周氏兄弟同场竞技,这场考试不仅让他名列榜首,更在学界掀起一阵惊叹,一个能精通四门外语、融会贯通中西文化的少年英才,就此崭露头角,他带回了《资本论》的原版,在中国近代思想启蒙中留下了独特的印记。 正当马一浮意气风发之时,浙江都督汤寿潜将掌上明珠汤仪许配于他,这段姻缘本该谱写一曲佳话,却不料成了人生最深的伤痛。 天妒红颜,年仅十七岁的汤仪在守孝期间,为遵从传统习俗服用土药,导致身体每况愈下,当马一浮从上海求学归来时,只来得及见证爱妻的最后时刻,十九岁的马一浮,在岳王庙前目送妻子的灵柩,那一刻的悲痛,注定成为他一生难以抹去的伤痕。 失去挚爱的痛楚,化作了马一浮生命中最动人的乐章,他将妻子的妆盒改作书箱,刻下不须更觅封候印,一箧珠玑是嫁时的铭文,从此,他再不着丝履,以示对亡妻的思念。 案头永远摆放着汤仪的画像,每逢清明,他必携酒壶至西湖畔凭吊,即便岳父以酷似亡妻的小女儿相劝,他依然坚持:亡妻地位无人能替,无心再娶,这份专一的深情,在当时妻妾成群的社会中显得尤为珍贵。 那支插在青瓷瓶中的玉簪,底部刻着永以为好四字,见证着这对璧人的情深缘浅,马一浮用最朴实的方式,诠释了曾经沧海难为水的真谛。 失去挚爱后的马一浮,将全部精力倾注于学术研究,他深入研究儒释道三家之学,融通中西,对儒学进行现代阐释,开创了现代新儒学的新篇章。 他的学术成就斐然,先后执教于之江大学等多所高校,培养了众多优秀人才,他的书法造诣更是登峰造极,集章草、汉隶、魏碑于一体,自成一家,梁漱溟称他为千年国粹,一代儒宗,可见其在学界的崇高地位。 1967年,已届八十六岁高龄的马一浮在临终前,嘱咐学生将思念佳作的手稿与妻子的绣帕一同焚烧,在他的遗物中,人们发现了他以蝇头小楷在《金刚经》扉页写下的仪儿,我们来世再续字样。 这位学贯中西的大家,用近七十年的时光,谱写了一曲真挚动人的生命乐章,他的人生,既有才子的风流,也有儒者的风骨;既有对爱情的执着,也有对学术的坚守。 在岁月的长河中,马一浮的故事永远闪耀着独特的光芒,他用自己的一生告诉世人:真正的爱情,可以超越生死;真正的学问,可以寄托深情,这首跨越时空的生命四重奏,至今仍在华夏大地上回响,感动着一代又一代的后人。