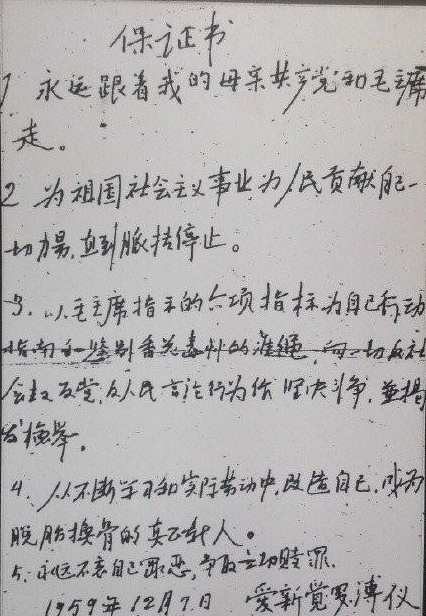

溥仪真实笔迹:1959年12月,写的保证书。此刻的溥仪内心,想必已经完成了从末代皇帝到中国公民的身份转换。 1906年,溥仪出生在北京醇亲王府,他的父亲是载沣,母亲是苏完瓜尔佳·幼兰。这个看似平凡的出生,却因为他的家族背景而注定不凡。 慈禧太后对醇亲王家族一直十分看重,因为溥仪的祖父是清朝十二大铁帽子王之一的醇亲王奕譞,而他的伯父载湉更是被慈禧亲自选为光绪皇帝。1908年,年仅两岁的溥仪被慈禧选为皇位继承人,这一决定彻底改变了他的人生轨迹。 从醇亲王府到紫禁城的这段路,对于年幼的溥仪来说充满了陌生与不安。当时整个王府陷入混乱,溥仪的祖母刘佳氏听到消息后晕厥,而小溥仪则是哭闹不止。 进入紫禁城后,溥仪开始接受严格的皇室教育。在这个封闭的环境中,他被灌输着帝王之道,学习着四书五经和儒家经典,周围的太监和宫女们更是将他视为至高无上的统治者。 1912年,虽然清朝覆灭,但溥仪并未失去"帝王"般的生活。依据退位条件,他仍然居住在紫禁城,享受着民国政府提供的优厚待遇。宫中依旧保持着清朝的规制,使用宣统年号,太监制度也未曾改变。 这种特殊的处境,让溥仪始终无法摆脱对皇权的执念。1917年,张勋试图恢复帝制,让年仅12岁的溥仪再次登基。尽管这次复辟仅持续了十三天就以失败告终,但这短暂的经历更加深了溥仪对权力的渴望。 1924年,当冯玉祥将溥仪驱逐出紫禁城时,他选择投靠日本势力。这一选择源于他对重获权力的执着追求。在天津租界的七年间,他积极与各方势力交往,最终接受了日本人的邀请。 1932年,溥仪在日本的扶持下建立了伪满洲国,1934年改国号为"大满洲帝国"并再次称帝。表面上,他重新坐上了皇位,但实际上却沦为了日本的傀儡。军事、政治、经济大权都掌握在日本人手中,他的一切决定都必须经过日本人的同意。 1950年8月1日,溥仪与其他伪满洲国战犯一同被苏联政府移交给中国。当天,他们抵达了位于辽宁省的抚顺战犯管理所,这座建筑将成为溥仪未来十年生活的场所。 初到抚顺时,这位曾经的皇帝面临的是一个全新的环境。与他在紫禁城和伪满洲国时期的奢华生活不同,管理所的生活环境虽然简单,但保持着基本的卫生条件。 在管理所期间,溥仪开始写作自传《我的前半生》。这本书记录了他从出生到被关押期间的经历,写作过程本身就是一次深刻的自我反省。 通过实地考察,溥仪亲眼目睹了新中国成立后东北地区的发展变化。这些变化与他在伪满洲国时期形成鲜明对比,使他对新中国的建设成就有了直观认识。 1959年12月,溥仪在抚顺战犯管理所写下了一份保证书。这份保证书详细记录了他对过去行为的反省,以及对未来生活的规划。 在全国人大根据毛泽东建议通过特赦决定后,溥仪成为首批特赦对象之一。对于这个决定,许多人都感到意外,因为溥仪曾是伪满洲国的最高统治者。 1960年2月,获得特赦后的溥仪来到中国科学院植物研究所植物园报到。他从最基础的工作做起,负责浇水和清洁卫生工作,之后被分配到观察温室和繁殖温室工作。 在植物园工作期间,溥仪表现出了极大的工作热情。他认真完成每一项工作任务,积极学习植物知识,渐渐掌握了温室植物养护的基本技能。 1961年,溥仪被调任到全国政协文史资料研究委员会工作。在这个新的岗位上,他开始发挥自己的特长,为整理历史资料贡献力量。 1964年,溥仪当选为第四届全国政协委员和中央文史馆馆员。这些任命表明他已经获得了社会的认可,也标志着他完全融入了新中国的政治生活。 在担任政协委员期间,溥仪积极参加各项活动。他不再是高高在上的统治者,而是以一个普通公民的身份参与社会事务。 这一时期的溥仪经常接受采访,向社会讲述自己的改造经历。他的经历成为了新中国政策成功的典型案例,展示了从封建统治者到新中国公民的转变可能。 溥仪在工作之余继续完善自己的自传。这部作品不仅记录了他个人的经历,也成为了研究清末民初历史的重要资料。 1966年文化大革命爆发后,溥仪的生活受到了一定影响。但在周恩来总理的关心下,他得到了适当的保护,避免了更大的冲击。 在生命的最后阶段,溥仪过着平静的生活。他不再追求特权和地位,而是以一个普通公民的身份生活在北京。 1967年,溥仪因尿毒症住进了首都医院。在周恩来的指示下,医院组织中西医会诊,但最终未能挽回他的生命。 10月17日,61岁的溥仪在北京去世。他的骨灰被安放在北京八宝山革命公墓,这个安葬地点象征着他最终获得了新中国的认可。