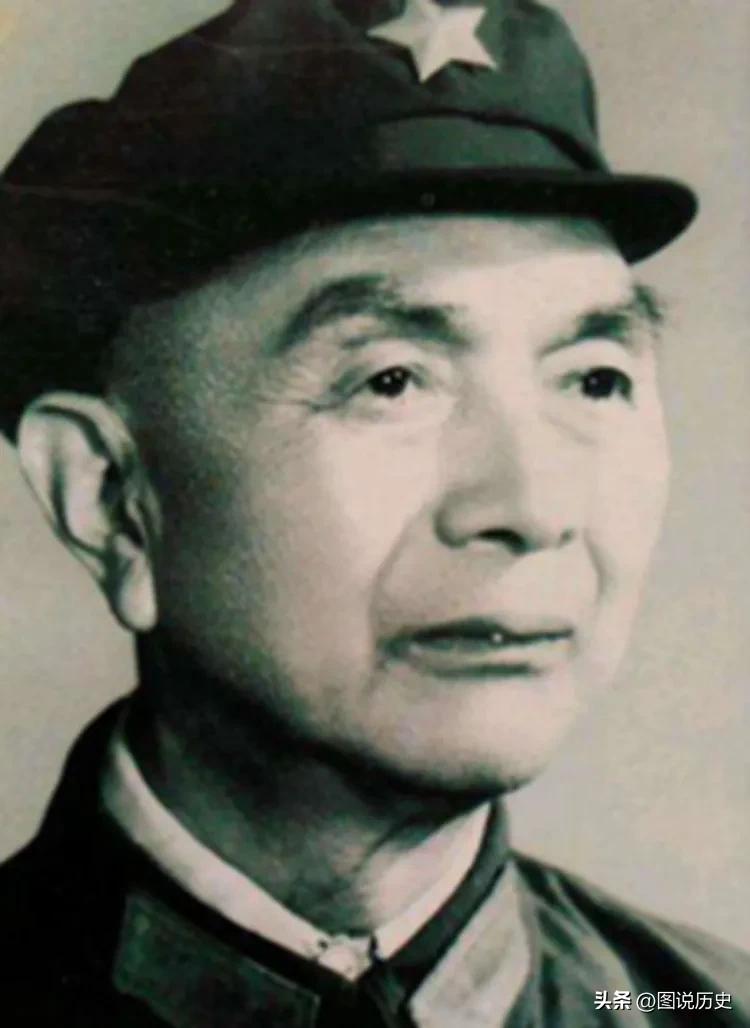

郭汝瑰:历史迷雾中的无声致意 1997年10月23日,南京的秋意已深,90岁的郭汝瑰在一场意外车祸中溘然长逝。这位曾在国民党中枢潜伏十二年的"红色卧底",带着未竟的军事研究手稿,永远合上了见证过历史风雷的双眼。而当他的家人整理遗物时,来自海峡对岸的一沓书信,在泛黄的纸页间展开了一段跨越时空的微妙对话。 信封上的邮戳来自台北,寄信人多是郭汝瑰在黄埔军校的旧日同窗。这些曾在战场上兵戎相见的校友,寄来的信笺上却无一例外是空白的素纸。没有片言只语,只有宣纸中央钤着一枚朱砂小印,或为"黄埔五期",或为"中正剑友"。这沉默的致意,像一把钥匙,轻轻叩开了历史褶皱里的复杂情愫——在政治立场的鸿沟之上,那些共同经历过黄埔岁月的军人,用最含蓄的方式,向这位在历史迷雾中坚守信仰的老同学,献上了迟到的、也是最后的敬礼。 郭汝瑰的一生本就是一部充满张力的传奇。当他以国民党国防部中将厅长的身份参与制定"徐蚌会战"计划时,笔下的军事部署早已通过秘密渠道化作解放军的作战图;当杜聿明在徐州战场对共军的动向百思不解时,这位被蒋介石称为"吾党干城"的黄埔生,正用精准的情报编织着摧枯拉朽的力量。但比起战场上的刀光剑影,更令人动容的是他对信仰的纯粹:起义后拒绝任何特殊待遇,在南京军事学院的讲台上默默耕耘三十载,将毕生所学融入新中国的国防教育,直至生命的最后一刻。 对岸校友的白纸书信,恰似历史本身的隐喻——有些故事无需言说,岁月自会在时光中沉淀真相。那些曾与他同列黄埔讲堂、共饮长江水的旧友,或许早已明白,在政治立场的分野之下,郭汝瑰的选择从来不是背叛,而是一个中国军人对"国家统一、民族复兴"的终极守望。就像他晚年常说的:"我穿了十二年国民党军装,但心里始终是共产党的兵。"这种超越阵营的精神追求,让白纸之上的空白不再是虚无,而是容纳了一个时代复杂情感的精神留白。 如今,郭汝瑰的骨灰安葬在南京紫金山麓,墓碑上没有显赫的头衔,只刻着"中国共产党党员"的身份。那些来自海峡对岸的白纸信笺,静静躺在纪念馆的玻璃展柜里,成为历史长卷中耐人寻味的注脚。它们诉说着:在宏大的时代叙事下,总有人以超越政治的人性光芒,在历史的裂缝中种下和解的种子。正如秋风拂过黄埔军校的百年古柏,那些曾经的少年意气、战场恩怨,最终都化作对家国情怀的共同守望——这,或许就是郭汝瑰传奇最动人的注脚。