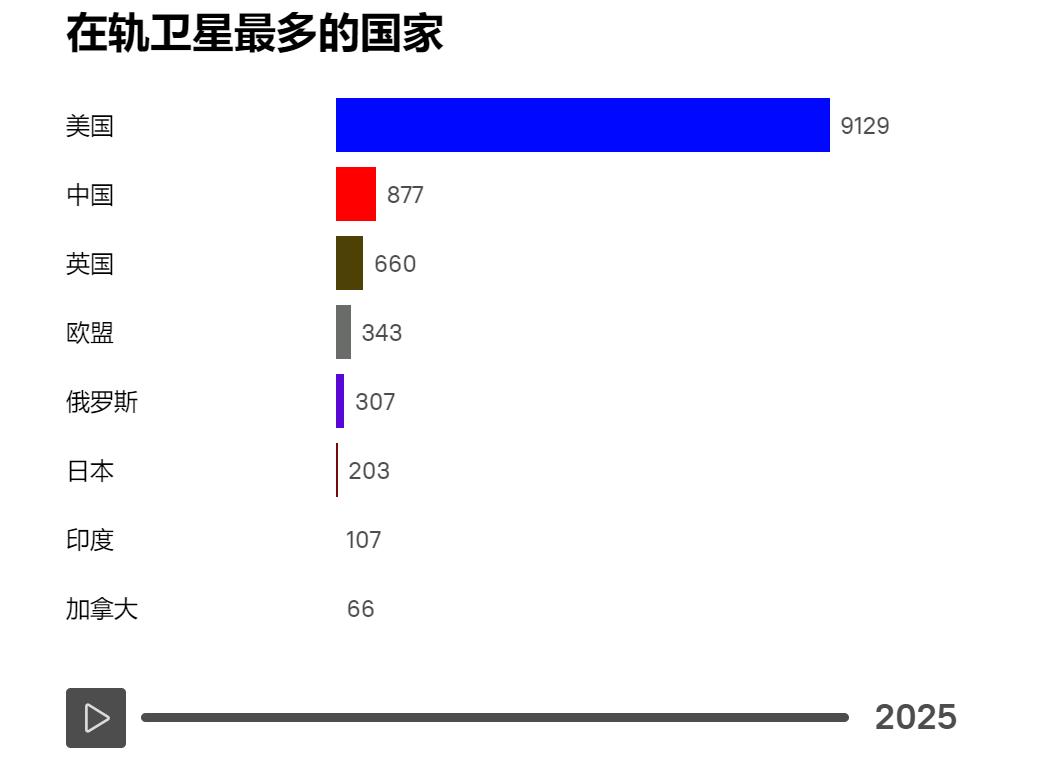

2025年,主要国家的在轨卫星数量排行榜,让人吃一惊:美国:9129颗,中国:877颗。 差距为啥这么大? 1970年,一声震天动地的火箭轰鸣,中国第一颗人造卫星“东方红一号”冲上云霄,奏响了《东方红》乐曲。 那一刻,中国成为了继苏联、美国、法国和日本之后,第五个能独立发射人造地球卫星的国家! 要知道那会儿中国还很穷,人均GDP还不到120美元。 可就是这样一个贫穷的国家,硬是凭着“两弹一星“精神,把173公斤重的大家伙送上了太空。 历史上很多国家都想发展航天。 比如巴西、阿根廷、埃及等,但真正能成功的却寥寥无几。 中国能在那么艰难的条件下做到这一点,实在是一个奇迹! 2025年的今天,卫星技术发生了翻天覆地的变化! 1970年,一颗“东方红一号”重173公斤,相当于两个成年人的重量。 2025年,一颗微型卫星可能只有几百克,甚至更小。 这种变化就像是从大哥大手机到现在的智能手机一样革命性! 更小、更轻、更便宜、功能却更强大。 现在的立方体卫星和口袋卫星,有些甚至只有一块巧克力大小,却能完成拍照、通信、科学实验等任务。 2025年太空“存量”大比拼:数量差距为何如此之大? 2025年,主要国家的在轨卫星数量排行榜让人吃一惊: · 美国:9129颗 · 中国:877颗 · 英国:660颗 · 欧盟:343颗 · 俄罗斯:307颗 · 日本:203颗 看这数字,美国简直就是“太空霸主”啊! 为什么会有这么大差距? 美国的太空商业化起步更早。 特别是2015年后,美国的SpaceX、亚马逊等私营企业开始大规模发射星座卫星。仅SpaceX的“星链”计划就计划发射12000颗卫星! 这极大推动了美国卫星数量的增长。 苏联在1957年率先发射了世界第一颗人造卫星。 一度领先美国。 但到了1980年代,美国的商业航天迅速发展,最终在卫星数量上超过了前苏联。今天的情况与之类似,商业化模式让美国在数量上遥遥领先。 数量差距大,但并不意味着中国的航天技术落后。 为什么? 因为卫星有很多种类型: 通信卫星,负责转发信号。 遥感卫星,观测地球。 导航卫星,提供定位服务。 科学卫星进行太空实验。 美国的9000多颗卫星中,大部分是StarLink等商业通信星座的小卫星,单个价值和技术含量相对较低。 而中国虽然数量少,但大型高端卫星比例较高。 这就像比较两个国家的汽车产业: 一个国家生产了100万辆普通轿车。 另一个国家生产了10万辆高端豪车和特种车辆,单看数量无法反映真实的技术水平和实力。 从历史角度看,太空竞赛已经进入了一个全新阶段: 第一阶段(1957-1969):美苏争夺太空“第一”。 第二阶段(1970-2000):实用驱动,发展通信、导航等应用卫星。 第三阶段(2000-2015):全球化合作,国际空间站等项目。 第四阶段(2015至今):商业化和微型化,卫星数量爆发式增长。 今天的太空竞赛已经从“能不能上天”变成了“怎样更经济高效地上天”。 中国的航天起步晚,但发展快。 从1970年的“东方红一号”到2021年的“天和”空间站核心舱,中国完成了从太空新手到太空强国的跨越。 后发国家,完全可能在新技术浪潮中实现“弯道超车”。 日本在20世纪80年代就是这样在汽车和电子产品领域超越了西方国家的一些企业。 中国在小卫星、商业航天等新兴领域同样有机会。 据预测,到2030年,全球在轨卫星可能超过10万颗,其中中国的比例将大幅提升。 正如当年的“两弹一星”改变了中国的国际地位一样,太空实力的增强将为中国带来新的国际影响力。 太空似乎离我们很远,但实际上已经深入我们的日常生活: 开车用的地图、外卖定位都依赖卫星导航。 偏远地区的通信,越来越多地依靠卫星。 卫星观测提供的数据,让天气预报更准确。 卫星可以监测农作物生长、土壤湿度。 卫星可以监测洪水、台风、森林火灾。 未来,随着卫星技术的发展和普及,我们的生活将更加便利。 从遥远的“东方红一号”到今天的口袋卫星,中国航天的发展给我们带来的不仅是民族自豪感,更有实实在在的生活改善。 太空看似遥远,实则就在我们身边。 人类的未来在太空,中国的未来也在太空。