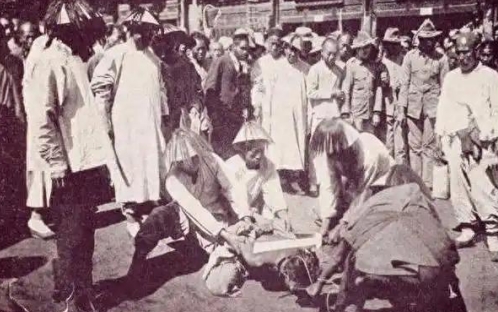

1861年,肃顺被押到宣武门菜市口行刑,没想到他坚决不跪,并怒斥慈禧是祸国殃民的妖妇,最终他被打断膝盖骨,并提前行刑,死时仅仅只有45岁。 1850年,道光皇帝驾崩,年轻的咸丰帝继位。在朝廷重臣中,一位名叫肃顺的宗室大臣很快获得了咸丰帝的信任。 肃顺出身于满族,是端华的异母兄弟,他以其敏锐的政治眼光和对时局的独到见解,赢得了咸丰帝的赏识。1858年,他迅速升任礼部尚书、户部尚书、御前大臣、内务府大臣等重要职位,成为朝廷中枢的核心人物。 在太平天国起义的大背景下,肃顺做出了一个在当时看来非常大胆的决定。他提出要重用汉族将领和官员,组建地方武装力量来应对叛乱,这与清朝一贯防范汉族势力的政策背道而驰。 肃顺的这一决策得到了实施,他力主重用曾国藩、左宗棠等汉族将领。当左宗棠遭到弹劾时,肃顺挺身而出,为其辩护。而在1860年太平军攻打浙江时,他又成功说服咸丰帝任命曾国藩为两江总督。 在朝廷内政方面,肃顺开展了一系列整顿吏治的行动。1858年的"戊午科场案"中,他坚持严惩科场舞弊行为,即使是德高望重的大学士柏夜也未能幸免。 次年爆发的"户部钞票舞弊案"更是震动朝野。为了筹措军费,清廷设立"宝钞处"和"官钱总局",但由于管理不善导致钞票大幅贬值。肃顺在查处此案时,不避权贵,甚至连恭亲王奕訢的家人也被牵连其中。 为了解决军费短缺的问题,肃顺还采取了削减八旗兵饷的措施。这一决定虽然缓解了财政压力,但直接触犯了满族权贵的利益,为他日后的悲剧埋下了伏笔。 在第二次鸦片战争期间,肃顺主导的外交和军事政策出现重大失误。他在主战与主和之间摇摆不定,最终导致清朝在军事和外交上遭遇双重打击,这也使得他在朝中的处境愈发艰难。 肃顺的强硬作风和激进改革引发了朝廷内外的广泛不满。他主导的"科场案"和"钞票案",株连过广,不仅打击了众多官员和商人,更让整个社会陷入恐慌。 满族贵族对肃顺的不满尤为强烈。削减八旗兵饷的政策直接损害了他们的经济利益,使得满人对他恨之入骨。 随着反对声浪的不断增长,肃顺在朝中的处境日益艰难。许多重臣如柏夜、耆英、翁心存、祁寓藻等,或被处死,或被迫自裁,或遭到革职,这使得在位的军机大臣和大学士都对他心存戒备。 1861年8月,咸丰帝在热河病逝,这让本就紧张的政治局势更加复杂。在临终前,咸丰帝立年仅6岁的载淳为皇太子,并任命载垣、端华、肃顺等八人为顾命大臣。 顾命大臣中,载垣和端华能力平庸,匡源和焦祐瀛是肃顺的亲信。这使得肃顺在顾命大臣中占据主导地位,实际掌握了最高权力。 但慈安太后和慈禧太后并不甘心让权力旁落。特别是慈禧太后,她迅速与醇郡王奕訢联手,开始谋划如何铲除肃顺等人。 9月14日,山东道监察御史董元醇上奏,请求让皇太后垂帘听政。肃顺等人公然反对,声称太后们不应干预朝政,这让慈禧太后震怒。 10月底,咸丰帝的灵柩从热河启程返回北京。两宫太后和小皇帝先行启程,载垣等人随行,而肃顺则留下来护送灵柩。 这个安排为慈禧太后创造了行动机会。11月1日,慈安太后和慈禧太后抵达北京后,立即召见奕訢等王大臣,下令革除载垣、端华、肃顺的官爵。 当时肃顺正在京郊的密云护送灵柩,对朝中发生的变故毫不知情。奕訢奉命前往逮捕肃顺,在毫无防备的情况下,这位曾经权倾朝野的重臣就这样被押解回京。 1861年11月8日,两宫太后颁布上谕,宣布了对顾命大臣们的处置结果。载垣和端华被赐令自尽,而肃顺则被判处斩首示众。 这个消息迅速传遍京城,许多曾经被肃顺得罪过的官员和商人纷纷赶往菜市口围观行刑。当天的刑场周围挤满了看热闹的百姓。 肃顺被押解到菜市口时,穿着一身白色囚服。他身材高大,体型肥胖,面色白皙,在人群中格外醒目。 按照清朝行刑的规矩,死囚必须跪地受刑。但肃顺始终保持站立,拒绝下跪。他站在刑场上,高声斥责慈禧太后的专权行为。 看守的官兵多次命令肃顺下跪,但他始终不从。最后,刽子手不得不动用武力,用铁棍打断他的膝盖,强迫他跪在地上。 在行刑的最后时刻,肃顺仍在怒斥慈禧太后是祸国殃民的妖妇。他的这番话让在场的官员都感到震惊,也让行刑的步骤被提前。 就这样,在45岁的年纪,这位曾经呼风唤雨的重臣走完了他的一生。他的死亡标志着一个改革派大臣的悲剧性结局。 在肃顺死后,他支持的一些政策却被证明是正确的。重用汉族将领的策略最终帮助清朝平定了太平天国起义,而他主张的整顿吏治、改革财政的思路也被后来的洋务运动所采纳。