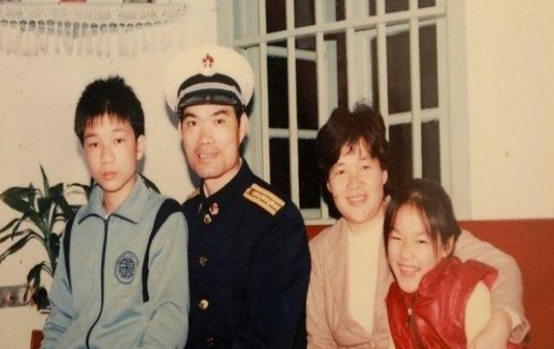

1971年,23岁的女干部李玉枝嫁给了一级伤残战斗英雄,新婚之夜二人同房时,她竟然拿布条把自己和英雄绑在了一起,这是为何呢? 1965年8月6日,台湾方面的两艘军舰悄然驶入南海海域。这两艘军舰分别是大型猎潜舰"剑门号"和小型猎潜舰"章江号",它们的任务是向大陆输送特务。 南海舰队汕头水警区迅速做出反应,派出11艘鱼雷艇和4艘护卫艇展开拦截。当时在这支舰队中,有一位19岁的机电兵麦贤得,他就是这个故事的主人公。 战斗在清晨打响,南海舰队的战术非常成功,很快就将"章江号"打得浓烟滚滚。 就在战事胶着之际,一颗炮弹击中了麦贤得所在的舰艇机舱。弹片四处飞溅,其中一片击中了麦贤得的头部,从右前额打入,从左侧太阳穴穿出,深入颅内两寸有余。 麦贤得当场失去知觉,脑脊液外流,但很快又苏醒过来。虽然已经说不出话,但他依然坚持留在自己的岗位上。 此时,舰艇的一台主发动机已经停止工作,速度逐渐减慢。即便鲜血模糊了双眼,麦贤得仍然凭借着平日练就的"夜老虎"技术,用双手不断摸索机器。 凭借着过硬的专业技能,麦贤得成功找到并修复了故障。舰艇重新恢复速度,追上敌舰,与其他战舰一起将其击沉。 这场海战持续了三个小时,最终以南海舰队的全面胜利告终。我方不仅击沉了两艘敌舰,还击毙170余人,俘虏33人,其中包括"剑门号"的中将舰长王韫山。战斗结束后,战友们发现麦贤得已经昏迷不醒。 8月17日,毛主席、周总理等领导在人民大会堂接见了"八六海战"的有功人员代表。周总理特别询问了麦贤得的伤情,并要求一定要全力抢救。 在周总理的指示下,当地最好的医生和医疗资源都被调动起来救治麦贤得。医护人员甚至亲自试药,确保用药安全,有的因此出现流口水、吐白沫等症状。 经过四次手术,麦贤得终于保住了性命。但由于伤势过重,他失去了大部分记忆,患上了癫痫,智力和语言能力也受到了严重影响。 经过六年的休养,麦贤得的身体状况略有好转,但仍然留下了严重的后遗症。1971年,26岁的麦贤得到了该考虑婚姻大事的年龄。 组织上先后给麦贤得介绍了三位姑娘,但都因为他的身体状况和病情未能成功。麦贤得经常会突发癫痫,加上语言障碍和行动迟缓,给正常交往带来了很大困难。 就在这时,地方政府找到了时任海丰县公社的妇联干部李玉枝。李玉枝是广州海珠区人,比麦贤得小三岁,15岁就参加工作,17岁入党,在当地群众中口碑极好。 李玉枝早在17岁时就从广播中听说过麦贤得的英雄事迹。在国家大力宣传麦贤得的事迹期间,她通过新闻、纪录片等多个渠道了解了这位英雄的故事。 在组织的安排下,李玉枝和麦贤得进行了第一次见面。那天,麦贤得穿着白色背心在打乒乓球,动作显得十分笨拙。 见面交谈时,麦贤得的语言表达十分困难。当李玉枝问他身体状况时,他只能简单回答"吃药";问他平时工作,他只说"种菜"。 这次见面后,李玉枝并没有像之前的姑娘们一样退缩。很快,两人确定了恋爱关系,但这段感情在社会上引起了不小的争议。 很多人都说李玉枝条件这么好,为什么要找一个伤残军人。亲戚朋友也都劝她要慎重考虑,不要把自己的一生赌上。 但李玉枝的父亲却很支持女儿的决定。他认为麦贤得是为国为民负伤,应该得到社会的关心和照顾。 1972年6月,在各方的祝福中,李玉枝和麦贤得举行了简单的婚礼。 在当时的社会环境下,李玉枝的选择无疑是需要极大勇气的。她不仅要面对外界的质疑和不理解,还要承担起照顾重伤军人的重任。 新婚之夜,李玉枝做了一个特别的决定:用布条将自己和麦贤得绑在一起。这个举动是为了在丈夫发生癫痫时能够第一时间发现。 婚后不久的一天深夜,麦贤得突然癫痫发作,全身抽搐,口吐白沫。医生告诉李玉枝,如果处理不当,病人随时可能因大脑缺氧而有生命危险。 从那时起,李玉枝开始自学护理知识,专门研究如何照顾癫痫病人。经过一年的钻研,她掌握的护理技能已经接近专业水平。 为了改善麦贤得的营养状况,李玉枝每天给他准备五六顿饭。除了正常工作,她还要操持家务,给丈夫当专职护士。 因为长期服药的缘故,麦贤得的脾气变得暴躁。有时候李玉枝理解不了他想表达的意思,他就会动手打人。 面对丈夫的暴力行为,李玉枝从不还手也不吵闹。她总是先认错,然后耐心地安抚丈夫的情绪。 为了维持家庭收入,李玉枝开始在家里养鸡、养鸽、养兔,还种菜卖菜。这些额外收入全部用来支付麦贤得的医药费。 在李玉枝的细心照料下,麦贤得的身体状况逐渐好转。两人也迎来了一儿一女,家庭生活渐渐步入正轨。 李玉枝的无私奉献和坚韧品格得到了军方领导的高度认可。1993年5月,军委副主席张震在视察工作时专门接见了这对夫妇。 1995年4月,时任国防部长迟浩田来到汕头,也接见了麦贤得夫妇。他特别赞扬了李玉枝的奉献精神,并为她题词:"品德高尚,堪称军嫂模范"。