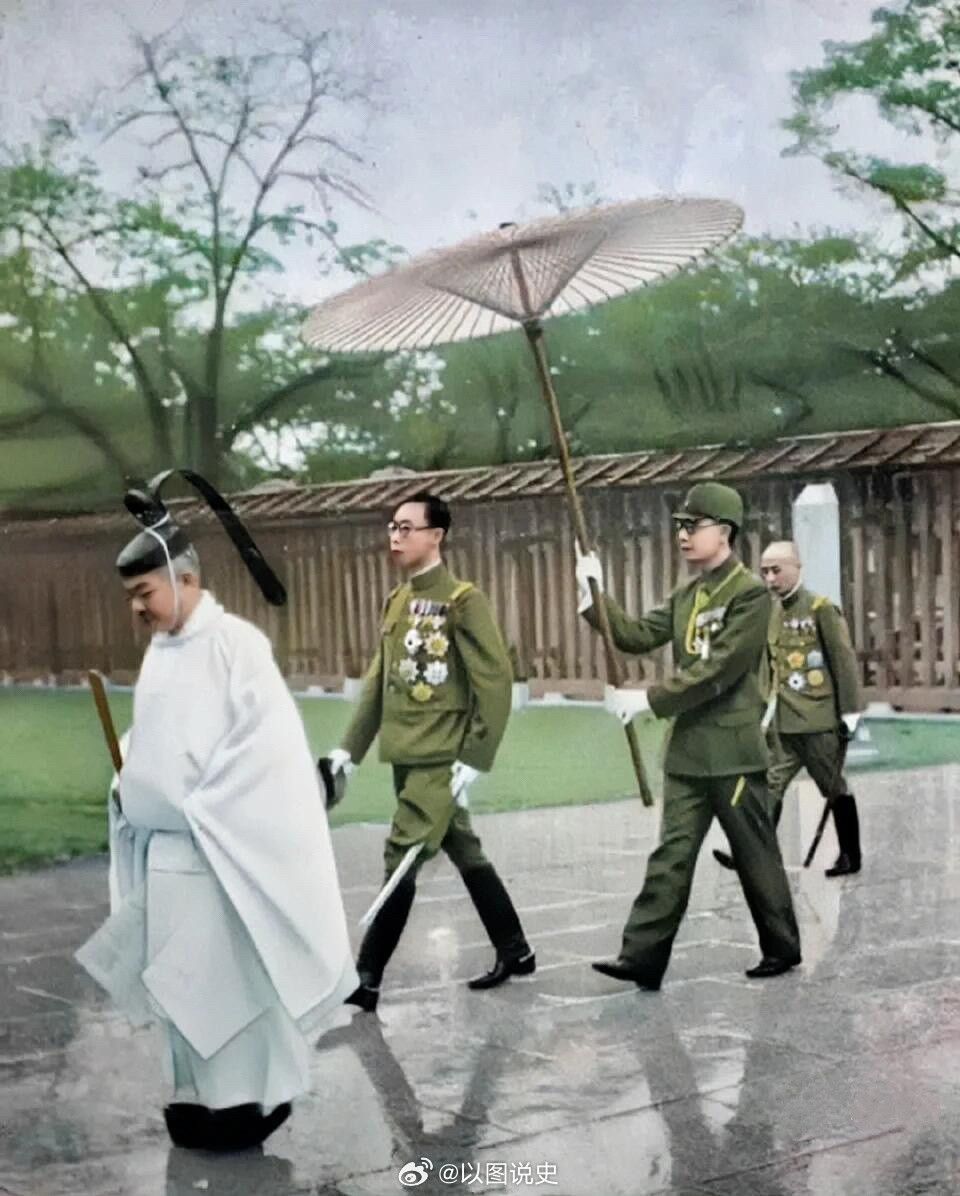

1957年,中国最后一名“皇妃”李玉琴,探望狱中的溥仪,见到溥仪,李玉琴心中的那个念头越发清晰:离婚,一定要离婚! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在1957年的抚顺战犯管理所,李玉琴站在接待室里,凝视着眼前的溥仪,这个曾经被她称作“皇上”的男人,如今只是个满面沧桑的囚犯,两人之间的沉默,带着难以言喻的尴尬。 曾经,她是他的“福贵人”,命运被他掌控;而此刻,李玉琴心中只有一个念头愈发坚定:离婚,一定要离婚,这不仅是为了结束一段早已无望的婚姻,更是为了找回属于自己的自由与人生。 李玉琴的命运转折始于1943年,那年,她只有15岁,出生在长春一个贫寒的家庭,日子虽苦,却怀揣着少女的简单梦想,伪满洲国时期,溥仪需选一位“贵人”,李玉琴因清秀的容貌和单纯的气质被选中。 她懵懂地踏入宫廷,以为从此能过上安稳的生活,然而,迎接她的却是冷冰冰的宫墙和严苛的规矩,溥仪为她定下二十一条家规,从不得随意见家人到言行必须谨慎,无一不提醒着她:这里没有自由。 她名义上是“福贵人”,却更像溥仪的附属品,溥仪对她时而温和,时而冷漠,更多的是高高在上的掌控,毫无夫妻之间的温情。 宫廷生活的枯燥与压抑,让李玉琴日渐消沉,她常常望着高墙,思念外面的世界,内心充满无奈。 1945年,伪满洲国瓦解,溥仪仓皇逃亡,留下李玉琴独自面对乱世,他曾承诺会回来接她,可这一等就是十年,她被困在长春,失去了一切依靠。 起初,她试图投奔溥仪的亲眷,却只换来冷眼与冷遇,生活的重压迫使她学会坚强,她辗转回到家乡,找到一份微薄的工作,慢慢适应了新社会的生活。 新中国的建立给了她新的希望,她开始学习,参加工作,逐渐从那个唯唯诺诺的“皇妃”变成了自食其力的普通女性,然而,溥仪的影子始终萦绕在她心头,十年的等待与思念,让她对这段婚姻既怨恨又不舍。 1955年,李玉琴听说溥仪被关押在抚顺战犯管理所,她鼓起勇气,第一次去探望他,那一刻,她既期待又忐忑,以为还能找回些许旧日的温情。 然而溥仪的冷淡让她失望,他只顾诉说自己的遭遇,对她的艰辛却漠不关心,1956年,她再次探望,试图唤起他的回应,可结果依然如故,到了1957年,李玉琴第三次来到管理所。 这一次,她不再抱有幻想,站在溥仪面前,她清晰地感受到,岁月不仅改变了他们的容貌,也让彼此的心彻底疏远,溥仪的眼神里没有一丝留恋,他甚至不愿多说一句关心的话。 那一刻,李玉琴终于明白,这段婚姻从一开始就不是她想要的,它只是封建制度强加给她的枷锁,她告诉自己,必须彻底告别过去。 离婚的决定并不容易,在那个年代,离婚仍被视为离经叛道的事,更何况她的丈夫曾是“皇帝”,李玉琴四处咨询法律,整理自己的思绪,她在申请书中坦言,这段婚姻并非自愿,而是伪满洲国安排的结果。 1945年后的十年分离,早已让感情荡然无存,1957年6月,她正式向法院提出离婚申请,令人意外的是,溥仪没有反对,或许他也清楚,这段关系早已无以为继。 法院很快批准了申请,当李玉琴拿到离婚判决书的那一刻,她感到从未有过的轻松,她终于摆脱了“皇妃”的身份,摆脱了那段压抑了她青春的婚姻。 离婚后的李玉琴没有沉溺于过去,而是以崭新的姿态迎接生活,她积极投身工作,参与农村建设,加入民革,记录历史点滴,她的努力让她在社会中找到了一席之地,也赢得了尊重。 后来,她遇到了吉林广播电台的工程师黄毓庚,黄毓庚的真诚与踏实,让李玉琴感受到久违的温暖,两人结婚后,她生下两个儿子,过上了平凡而幸福的生活。 每当夜深人静,她偶尔会想起那段宫廷岁月,但更多的是一声叹息——那不是她的归宿,真正的幸福,是她用勇气和坚持换来的。 李玉琴的故事,远不止一个女性的个人经历,它折射出一个时代女性的觉醒与抗争,从被动的“福贵人”到自立的普通人,她用行动证明,命运可以被改变。 离婚不是失败,而是她对自由的追求;新生不是偶然,而是她对生活的热爱,2001年,李玉琴去世,但她的坚韧与勇敢,依然如一盏明灯,照亮后人,她从皇宫的囚笼走向自由的天空,用一生诠释了女性的力量与尊严。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国新闻网——《“末代皇妃”李玉琴去世 生前对宫中经历只字不提》