1941年,东北抗联的总指挥李兆麟正面临生死攸关的突围行动,他将不足一岁的儿子留在了刺骨的寒风中,妻子知道了这一真相,想把孩子带回,李兆麟声音中带着决绝:“今天如果你敢把这个孩子抱回来,我当着你的面用枪打死!”

1946年,哈尔滨万人空巷,人们自发走上街头,送别一位英雄,人群中一位中年女子,身形消瘦,泪流满面,她就是金伯文。

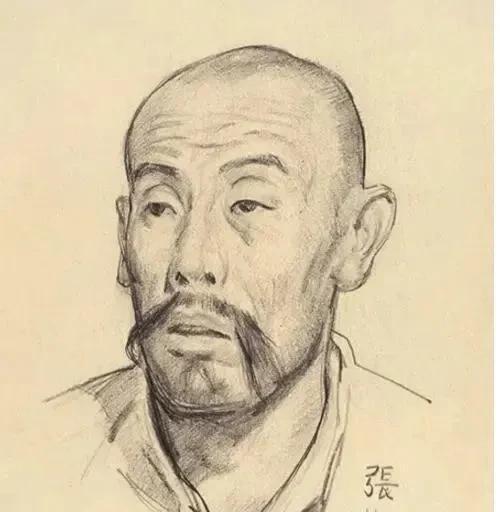

送葬的队伍绵延数里,哀乐低回,都在诉说着一个英雄的陨落,一个家庭的破碎,这位英雄,就是金伯文的丈夫,年仅36岁就牺牲的抗联总指挥——李兆麟。

金伯文和李兆麟的爱情,诞生于战火纷飞的年代,金伯文是朝鲜族人,一位坚强的女战士,为了共同的抗日目标,她义无反顾地追随李兆麟,与他并肩作战。

在那个战火纷飞的年代,他们的爱情没有花前月下,只有枪林弹雨中的相互扶持,同生共死的革命情谊。

1941年,金伯文怀孕了,这对任何一个家庭来说,都是天大的喜事,但在当时的条件下,却是对他们爱情和信念的巨大考验。

东北的冬天,滴水成冰,抗联战士们的生活更是苦不堪言,为了躲避日军的围剿,他们只能躲进深山老林,忍受着饥饿和寒冷的双重折磨。

李兆麟带着队伍,在冰天雪地里艰难跋涉,寻找着生存的希望,为了果腹,他们剥树皮、挖草根,甚至连松鼠的过冬口粮都成了奢侈品,金伯文挺着日渐隆起的肚子,跟着队伍一起,忍受着常人难以想象的痛苦。

孩子呱呱坠地的那天,金伯文甚至没有力气发出一声完整的呼喊,喜悦还没来得及在心头蔓延,一阵急促的枪声就打破了短暂的宁静——日军追来了!

危急关头,金伯文来不及多想,强忍着身体的剧痛,抱着刚出生的孩子,踉踉跄跄地跟随部队撤退,孩子柔弱的哭声,像针一样扎在金伯文的心上。

在那个缺衣少食的年代,金伯文自己都吃不饱,更别提给孩子喂奶了,为了能让孩子活下去,战士们把自己仅剩的一点口粮省下来,给金伯文熬成稀粥,金伯文每次都把粥吹凉,再一勺一勺地喂给孩子。

孩子一天天长大,但金伯文心中的不安却与日俱增,因为她知道,孩子天真的哭声,对于他们这支时刻面临生死考验的队伍来说,无异于一枚随时可能爆炸的定时炸弹。

果不其然,日军依靠孩子微弱的哭声,几次三番地找到了抗联部队的藏身之处,发动猛烈的攻击,让抗联战士们损失惨重。

看着一个个战士倒在血泊中,李兆麟的心像刀割一样,他知道,他必须做出一个艰难的抉择。

那天夜里,李兆麟悄悄地来到了金伯文的身边,看着熟睡中的妻儿,他的内心充满了痛苦和挣扎,一边是自己的亲生骨肉,一边是革命的胜利,是无数战士的生命,他该如何选择?

李兆麟深吸一口气,抱起孩子,毅然决然地走出营帐,消失在茫茫夜色中,东北的冬夜,寒风刺骨,孩子的哭声越来越弱,李兆麟的心也越来越冷。

但他知道,他不能回头,为了抗战的胜利,为了更多人的幸福,他必须这样做。

金伯文醒来后,发现孩子不见了,发疯似的寻找,当她看到李兆麟空着双手回来时,顿时明白了一切。

她哭着质问李兆麟为什么要这么做,李兆麟强忍着心中的悲痛,告诉金伯文,如果孩子留下来,整个部队都会有危险,所有的战士都会牺牲。

可这毕竟是自己的孩子,金伯文肯定是舍不得的,于是她就想去把孩子找回来,怎料李兆麟直接表示"今天如果你敢把这个孩子抱回来,我当着你的面用枪打死。"

金伯文虽然心如刀绞,但她理解丈夫的苦衷,在民族大义面前,他们只能选择牺牲小我,完成大我。

多年以后,一位老战士找到了金伯文,把一个孩子带到她的面前,原来,当年李兆麟狠心将孩子放在雪地里后,这位老战士偷偷地跟了上去,把孩子送给了东北的一户人家抚养。

抗战胜利后,老战士几经周折,终于找到了这个孩子,把他送回了金伯文的身边。

金伯文紧紧地抱着失而复得的儿子,泪如雨下,这一刻,她多么希望李兆麟能够陪伴在她的身边,一起见证这迟来的团圆,可是,英雄已经长眠地下,他再也看不到这一幕了。

沁雨

抗联英雄可歌可泣