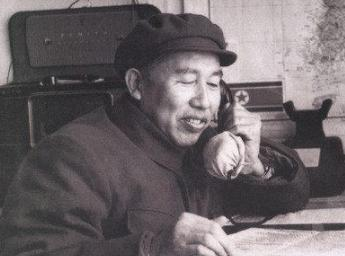

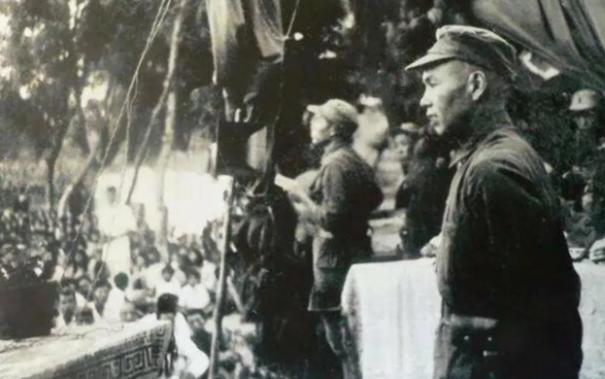

丁盛原来是120师358旅的政治处干事,120师从河北撤到晋绥后,丁盛一直在延安学习,时间将近6年。 江西于都的丁盛,早年加入红军,丁盛的英勇表现尤为引人注目。尤其是在第三次“反围剿”中,他在团长牺牲、联络旗倒下的危急时刻,毫不犹豫地扛起旗帜,冲锋陷阵,将旗帜插在山顶,激励全团士兵攻占要塞,为红军赢得了关键的胜利。此后,“丁大胆”的称号广为流传。 1933年,伴随王稼祥治疗伤病,丁盛的学识和视野得到进一步拓展。他在王的指导下学习文化知识,随后被推荐进入黄公略的学校深造。学成归来,丁盛直接被提拔为卫生队的指导,跳过了常规的军事职级晋升路径。 在解放战争期间,丁盛表现尤为突出。特别是在衡宝战役中,他的指挥才能得到了极大的展示。晋升为少将后,丁盛在1960年代末被任命为广州军区司令员。此职位通常由更高军衔的将军担任,但丁盛的卓越军事才能和过人的领导力使他成为例外。 对印自卫反击战中,丁盛再次证明了自己的军事天赋。在瓦弄大捷中,他的战术眼光和果敢决断为中国军队赢得了战略上的重要胜利。 在衡宝战役的关键时刻,一支孤军深入敌后的部队成为了全军瞩目的焦点。这支部队就是由丁盛率领的第135师。他们因无线电故障与上级失去联系,在未接到暂停进攻命令的情况下,经过一昼夜的急行军,穿越了衡宝公路,直接插入了白崇禧部队的腹地。 抵达灵官庙后,丁盛才得知自己已深陷敌军重围。周围集结着白崇禧部署的五个师,兵力是自己的数倍。然而,面对这种险境,丁盛没有选择撤退。他迅速命令部队占领战略高地,以一个师的兵力在敌军中心地带展开攻势。这一出其不意的行动,打乱了敌军的部署。 这并非丁盛第一次在战场上展现出卓越的指挥才能。早在抗日战争时期,他就在晋察冀地区以灵活的游击战术闻名。1939年11月,他担任教导二旅的团政委,参与了黄土岭战斗。这场战斗中,中国军队成功击毙了日军高级将领阿部规秀,重创了敌军的士气。 在随后的“百团大战”中,丁盛继续在晋察冀地区活跃。他善于利用地形,频繁破坏日军的运输线,每次行动都能顺利撤离。这让日军十分头疼,甚至给他取了一个外号,称他为“道路的钉子”。 抗战胜利后,中央决定进军东北,丁盛受命率领部队直赴锦州。在1945年11月,他以所带部队为基础,组建了热辽纵队第27旅,首次担任旅长。 1947年,东北民主联军经过连续的战斗,逐渐从防御转入进攻阶段。丁盛的部队被改编为第24师,隶属于司令员黄永胜的指挥下。在辽沈战役中,他率部参加了攻克锦州的战斗。 战役结束后,丁盛的部队被改编为中国人民解放军第45军第135师,进军关内,参与了平津战役。在攻打天津的战斗中,他的部队表现尤为突出。在激烈的战斗中,他们以迅雷不及掩耳之势突破了敌军的防线,率先抵达关键的金汤桥,成为参战部队中的典范。 回到衡宝战役部队所处的位置是敌军撤退的必经之路,这为大部队的合围创造了有利条件。林彪迅速调整部署,命令主力部队向敌军合围。而丁盛则坚守阵地,以一己之力牵制住敌军的多个师,为大部队的到来争取了宝贵时间。 最终,白崇禧的部队在解放军的合围下溃不成军。丁盛的第135师成功歼灭了敌军的主力部队,包括第7军军部和第172师师部及其所属部队,共计俘虏和消灭敌军5531人。 在20世纪50年代初,中国人民解放军高层为有效支援朝鲜战事,决定进行军队的重组与调整。1952年10月,中央军委决定将44军与45军合并,以强化部队的整体作战能力。 这两支军队都源自于东北野战军,均以出色的战斗力著称,但在合并过程中,两军对于新军队番号的选择发生了激烈的争议。最终,在周恩来的建议下,选择了一种双方都可以接受的折中方案,即新编队伍保留两个军的番号,最终定为第54军。 1952年年底,第54军在丁盛的领导下正式组建,并于随后三个月后改编为中国人民志愿军54军,正式奔赴朝鲜战场参战。 战争进入尾声时,停战谈判已基本落定,但由于南朝鲜的李承晚不断破坏停战进程并坚持北上,中央军委应毛泽东的指示,决定发起金城反击战,以教训南朝鲜军队,第54军便是其中的主要作战力量之一。 在1953年7月的金城战役中,54军以迅雷不及掩耳之势,在丁盛的指挥下,重创了李承晚部队的核心力量,尤其是所谓的精锐“首都师”。此战役中,54军以22公里宽的正面攻势,成功歼灭了多个南朝鲜军的师,包括第3、6、8师。 朝鲜战争结束后,丁盛返回国内,进入南京军事学院深造,继续提升自己的军事理论和实战技能。在随后的几年中,54军不仅在国内驻扎整训,还在1962年中印边境冲突中再次证明了其战斗力。在这一冲突中,丁盛将军再次被委以重任,指挥54军在东线对印度进行有效的反击。 在中印边境的瓦弄战役中,丁盛将军的部队不仅在正面作战中显示了极高的效率,还在侧翼和后方执行了精准的战术动作,成功包围并歼灭了印军的关键力量。