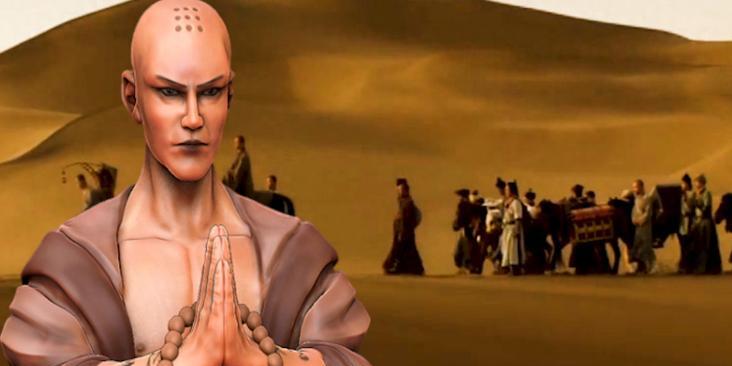

唐僧姓陈,法名叫玄奘,出生在偃师县,他三岁的时候还不能走路,不会说话,陈父看儿子这样终身是个残疾,就把他装到一个笼子里,带着一篮子好吃好喝的,送到一个古墓的洞穴中后,出来把洞口封闭,想日后再来捡拾他的骸骨。 "唐僧真是个胆小鬼,整天哭哭啼啼依靠徒弟保护!"这可能是许多人受《西游记》影响产生的第一印象。而标题中描述的"三岁不会走路说话被父亲抛弃在古墓"的说法,更是彻头彻尾的无稽之谈。历史上的玄奘,与这些描述相去甚远。 玄奘大师,俗家姓陈,名祎(huī),生于602年隋朝末年的洛州缑氏县(今河南偃师)。他的父亲陈惠并非狠心之人,相反是一位精通儒术、热爱佛学的知识分子。陈家在当地颇有名望,玄奘是家中第四个孩子,从小生活优渥,接受良好教育。 然而人生无常,好景不长。家道中落后,父母相继离世。十岁那年父亲去世,玄奘被已出家为僧的二哥陈素接到洛阳净土寺生活。在二哥的影响下,玄奘对佛学产生浓厚兴趣,十三岁时获准入寺为僧,取法名玄奘。 与标题所暗示的"智力发育迟缓"完全相反,玄奘天资聪颖,记忆力惊人。寺里一位法师讲解《摄大乘论》时,他仅听一遍就能理解其中深意,再学习一遍后便能背诵如流。 618年,李渊建立唐朝,玄奘与二哥前往长安,后又一起去四川成都学习。在那里学习两三年后,他在二十一岁时受了佛教僧尼的最高戒律"具足戒",正式成为一名合格的僧人。但求知若渴的玄奘并不满足,又独自前往湖北、河南、河北等地向高僧请教佛学,最后回到长安。 正是在研习佛法过程中,玄奘发现了一个严重问题:当时流通的汉文佛经译本不仅数量有限,而且错误较多,不同译本之间还相互矛盾。这导致佛教学说虽然在中国开枝散叶,却形成了各自为政、相互争论的局面。如何解决这些矛盾,将佛学思想统一起来,成了玄奘孜孜以求的目标。 机缘巧合下,玄奘从印度僧人波颇密多罗处得知,印度有座"那烂陀寺",是佛学的最高学府,其中一位名叫戒贤的大师精通佛法。这个消息让玄奘下定决心,一定要前往印度,求取佛法真经,解决中国佛教面临的难题。 玄奘站在玉华寺中,回望一生的峥嵘岁月。从偷渡出关到成为"三藏法师",十七年间他跋涉五万里,经历生死考验,成就一段传奇。这位64岁的老僧想起了一切开始的地方——长安城。 公元627年,长安遭遇严重饥荒,李世民不得不打开城门让百姓逃荒谋生。25岁的玄奘抓住这个机会,混在难民中逃出长安,开始了他的西行之旅。当时边境戒备森严,没有通关文牒根本无法出关。玄奘曾与众多僧人联名向李世民申请西行取经,但皇帝不仅拒绝,还不准他离开长安。 玄奘先后经过秦州、兰州,来到了凉州。在那里,他的偷渡计划不慎泄露,一纸海捕文书随之而来。在玉门关外的瓜州城,他被作为嫌疑犯带走审问。幸运的是,审问官李昌也是佛教徒,他撕毁海捕文书,放玄奘离开。这是玄奘西行路上遇到的第一位贵人。 躲在塔尔寺避风头时,玄奘遇见了一位胡商石磐陀。这个尖嘴猴腮、毛发浓密的商人,后来成为小说《西游记》中孙悟空形象的原型。石磐陀夸口在瓜州办事很有门路,承诺帮助玄奘穿越莫贺延碛——那片横亘在玉门关外的800里大沙漠。 一天傍晚,二人偷渡出关,成功穿过玉河。夜里休息时,玄奘察觉石磐陀拿着弯刀向他走来,但他强作镇定。第二天,石磐陀坦白了一切:穿越沙漠几乎是死路一条,他劝玄奘返回,否则只能灭口。面对死亡威胁,玄奘仍坚定地说:"即使被千刀万剐也绝不会出卖你,让你放心回去吧。" 玄奘独自踏上沙漠之旅。因严重脱水,他经历了可怕的幻觉,军队、妖魔鬼怪不断侵扰他的神经。他只能一遍遍念诵佛经,坚定信念。行至第一座烽火台附近,他被守军发现并再次被捕。幸运的是,负责此地的校尉王祥也是佛教徒,不仅放了他,还给他一个大水袋,指引他绕开后面的烽火台。 在沙漠中,玄奘迷失方向,水袋又不慎打翻。绝望之际,他想起了自己的誓言:"宁可西行至死,绝不东归一步"。尽管五天四夜几乎滴水未进,他仍坚持西行。最终晕倒在马背上,幸亏老马识途,将他带到了野马泉,拯救了他的生命。 穿过沙漠后,玄奘来到高昌国。国王麴文泰热情接待,但不愿放他继续西行。玄奘绝食抗议,直到麴文泰答应放行,还逼他结为兄弟。这段经历在《西游记》中被改编成了唐僧与牛魔王的故事。 离开高昌后,玄奘翻越冰雪覆盖的帕米尔高原,人马折损一半,他自己也数次被冻得失去知觉。经过李白故乡碎叶城、石国、康国、阿富汗等地,他终于来到印度那烂陀寺,拜百岁高僧戒贤为师。