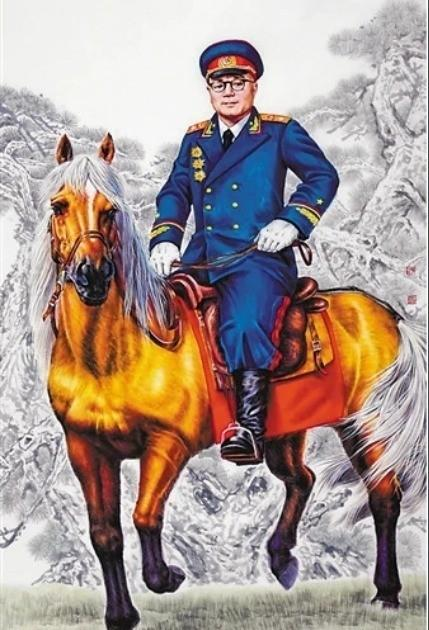

为啥大家都夸刘伯承元帅聪明绝顶呢?因为他看问题眼光独到。比如,新中国成立后,他主动放弃中央职位,投身军校事业。这就说明他深谋远虑,看出我军在战争时期军官队伍缺少大规模战争的指挥者。 1916年初的一场战斗中,刘伯承在讨袁护国斗争中身负重伤。当时一颗子弹击中了他的右侧太阳穴,从右眼眶飞出,造成了严重的眼部创伤。 伤情日益恶化,他不得不前往重庆寻医。经过多方打听,他找到了一位在临江门开设私人诊所的德国军医沃克。 沃克医生检查后发现,刘伯承的伤势十分严重,手术部位的血管和神经都非常复杂。按照常规手术方案,必须施行全身麻醉,以防止手术过程中出现意外。 然而,刘伯承的第一个问题却让沃克医生大吃一惊。他询问麻醉药物是否会对大脑神经功能造成长期影响。 这个问题体现了刘伯承非同寻常的思维方式。他考虑的不是当下的痛苦,而是未来革命事业的需要。 最终,他坚持不用麻醉进行手术。在长达三个小时的手术中,刘伯承始终保持清醒,一共承受了72刀。 这种超乎寻常的意志力和深谋远虑的思维方式,也体现在他的军事指挥生涯中。1934年底,在长征途中,他担任红军总参谋长期间展现出卓越的战略眼光。 面对国民党军队的围追堵截,他指挥先遣部队智取遵义,为中央红军争取到了宝贵的休整时间。这个决策不仅帮助疲惫不堪的红军恢复了战斗力,更为随后的遵义会议创造了条件。 在抗日战争期间,刘伯承的非常规思维再次展现。他率领八路军第129师创新性地开展游击战术,先后指挥了夜袭阳明堡、设伏七亘村等多场经典战役。 这些战役充分利用了敌我力量对比的特点,以弱胜强,给日军造成了重大打击。他的指挥艺术展现出高超的军事智慧,不拘泥于传统作战方式。 到了解放战争时期,刘伯承更是带领部队完成了令人惊叹的千里跃进大别山。这次行动打破了常规战争认知,以迅雷不及掩耳之势突入敌后。 1949年新中国成立后,许多开国将领都在中央领导岗位上担任重要职务。但刘伯承元帅却做出了一个令人意外的选择,他主动请缨到军事院校工作。 这个决定背后折射出他对新中国军事建设的深刻思考。在当时的历史条件下,这个选择显得格外有前瞻性。 新中国成立之初面临着极其复杂的国际环境。美国为首的西方国家对中国实行全面封锁,朝鲜战争的爆发更是将新中国推到了风口浪尖。 这种局势下,建设一支现代化的军队显得尤为重要。然而我军的现状是,虽然在革命战争中积累了丰富的游击战经验,但在现代化战争方面的经验却很不足。 特别是在大规模作战指挥、现代化武器装备使用、联合作战等方面,都需要系统的学习和训练。这就需要建立一个完善的军事教育体系。 刘伯承元帅敏锐地注意到,我军指挥员队伍中普遍缺乏现代战争的指挥经验。在革命战争年代,我军主要是依靠游击战术和运动战取胜。 但现代战争的特点已经发生了根本性变化。大规模机械化作战、空地协同作战、电子对抗等新型作战方式,都对指挥员提出了更高的要求。 新中国的军事教育体系还处于起步阶段。如何培养适应现代战争需要的军事指挥人才,成为一个迫切需要解决的问题。 刘伯承元帅看到了这个问题的重要性。他深知,只有建立一支高素质的军官队伍,才能适应现代战争的需要,才能真正保卫好新中国。 因此,他毅然决然地投身军事教育事业。这个选择体现出他对国家未来发展的深谋远虑。 在当时,很多人可能更看重中央领导职务带来的权力和地位。但刘伯承元帅却选择了一个更具战略意义的工作岗位。 他深知,军事教育看似默默无闻,但对国家的长远发展却至关重要。这种战略眼光,体现出他对军队建设规律的深刻认识。 军事教育不同于一般的教育工作。它需要将革命战争的实践经验与现代战争的特点相结合,需要培养既懂理论又精通实践的军事指挥人才。 这项工作虽然不会立即见效,但对军队的长远发展却有着决定性影响。刘伯承元帅的选择,为新中国军事教育事业的发展指明了方向。 他的这个决定,表明他深刻理解现代战争的特点和规律。他看到了军事教育对提升军队战斗力的重要作用,也看到了人才培养对国防建设的深远影响。

冰山之父

功成身退,淡泊名利!

琉璃药师

刘帅武威 军神 儒将 当代孙武 此时此刻我正在刘帅家乡吹空调

用户16xxx31

[赞][赞][赞]

用户16xxx31

[点赞][点赞][点赞]