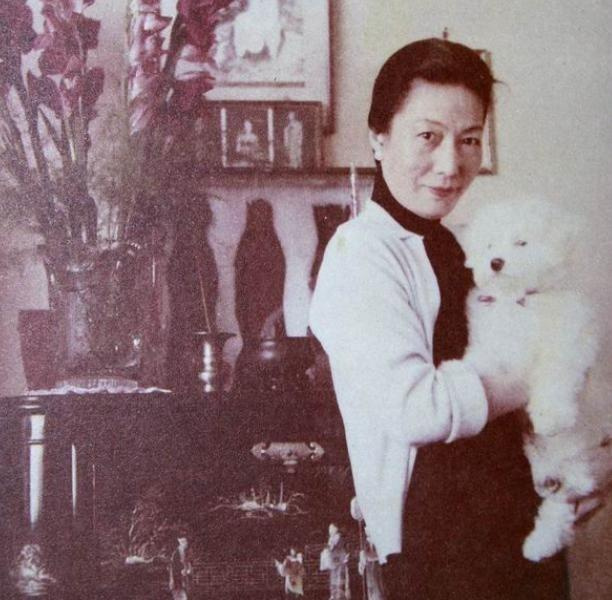

1963年,北京京剧团前去香港演出,周恩来总理得知后,特意嘱托剧团邀请孟小冬回大陆,而她只说了三条回答。 孟小冬1908年出生在上海,家里是京剧世家,爷爷孟七是清末名角,爸爸孟鸿群和几个叔伯也都在行里混。从小,她就泡在戏曲的氛围里,七岁开始跟着姑父仇月祥学老生。那时候学戏可不轻松,每天早起吊嗓子、练身段,风吹日晒都得扛着。1919年,12岁的她第一次登台,演《乌盆记》,小小年纪嗓音就洪亮得不行,台风稳得像老戏骨,观众直鼓掌。从那以后,她的路就铺开了。 到了14岁,孟小冬已经在上海的乾坤大剧场和共舞台崭露头角,跟张少泉、粉菊花这些大腕搭戏。她嗓子宽厚,扮相俊朗,演老生有股特别的劲儿,戏迷们都说她有“英气”。1925年,她北上北京,拜了老生泰斗余叔岩为师。余叔岩看她天赋高,又肯下苦功,直接收她当关门弟子。跟着余叔岩,她学了《搜孤救孤》、《洪羊洞》这些经典剧目,技艺突飞猛进,成了余派的一面旗帜。那几年,她在北京的戏台上风头无两,名气传遍大江南北。 说到孟小冬,就绕不开她和梅兰芳的婚姻。1927年,她19岁,认识了京剧大师梅兰芳。两人一见投缘,在朋友撮合下悄悄结了婚。可梅兰芳家里有正妻福芝芳,孟小冬地位尴尬。为了这段感情,她干脆收起戏服,安心在家做贤内助。刚开始,两人还算和睦,可日子久了,问题就来了。1931年,梅兰芳伯母去世,孟小冬想去吊唁,却被福芝芳堵在门外。这事儿让她脸上挂不住,心里也凉了半截。没多久,她果断跟梅兰芳分开,收拾心情重回舞台。经历了这一出,她的表演多了几分深沉,戏路也更宽了。 1949年,孟小冬跟上海滩大佬杜月笙走到了一起。杜月笙是个复杂人物,既是商界牛人,也是黑帮老大,名声好坏掺半。孟小冬跟他结婚,多少有点找依靠的意思。婚后,他们搬到香港,她也慢慢退出戏曲圈,过上低调日子。杜月笙1951年去世后,她就更少露面了,整天待在家里,日子过得平淡又安静。香港的生活虽然清苦,但她似乎挺知足。 1963年,北京京剧团到香港演出,这本来就是个普通的文化交流活动。可周恩来总理听说后,想起了孟小冬。他一直很欣赏她的艺术造诣,觉得新中国正需要这样的人才,不管是教戏还是登台,她都能派上大用场。于是,他特意交代剧团的人,去孟小冬那儿转达他的意思,请她回大陆发挥余热。 剧团的人接到任务,专门跑去拜访她。他们把周总理的话一五一十说了,还讲了大陆对她的期待。可孟小冬听完没急着表态,低头想了一会儿,才慢慢开口。她谢绝了邀请,给了三个理由:一是身体不好,跑不动了;二是没兴趣录京剧唱片;三是对电影挺好奇,暂时不想碰戏曲。这三句话不长,但态度很清楚。 孟小冬的三个回答,听着简单,其实挺有嚼头。先说身体不好,这不假。她那会儿已经50多岁了,关节痛这些老毛病找上门,长途跋涉确实吃不消。再说不想录唱片,可能她觉得自己嗓子不如当年,怕录出来砸了“冬皇”的招牌。至于对电影感兴趣,这倒挺新鲜,说明她晚年还想试试新东西,没完全守着老本行。这三个理由,多少能看出她当时的心态:身体扛不住,艺术上不想凑合,生活里还想有点新花样。 不过,细想想,这里面会不会还有别的想法?她跟梅兰芳分开后,多少有点心灰意冷,后来又跟杜月笙去了香港,早就习惯了那边的日子。大陆虽然是故土,可她离开那么多年,回去不一定适应。再说,1963年的大陆局势也不简单,她一个老派艺术家,可能也不想掺和太多。总之,这三个回答是她给的理由,但真正的想法,恐怕只有她自己心里清楚。 拒绝回大陆后,孟小冬就彻底在香港扎根了。她不大出门,生活圈子很小。为了不那么孤单,她收养了个叫大玉的孩子。可这孩子跟她不怎么亲,俩人相处挺冷清。孟小冬也不勉强,就这么默默过日子。年纪大了,她腿脚更不利索,基本就在家待着,看看电视,翻翻老照片,想想以前在台上风光的时候。 1977年5月26日,孟小冬在香港去世,69岁。她走得悄无声息,戏迷们知道时都挺唏嘘。京剧圈少了个大人物,可她的故事和那些经典唱段,留下来让后人一直念叨。