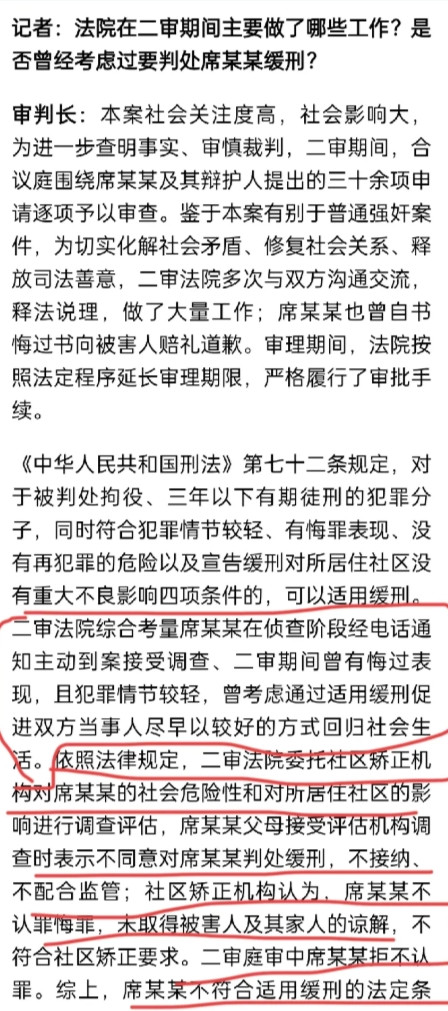

2005年,一个罪犯被捕时承认曾犯过几起杀人犯,一名干部随口说了一句话:“诶,这个案子的凶手不是早就被枪毙了吗,怎么又出现一个?”曾经那个被判死刑的年轻人曾大声喊冤,却仍被执行死刑,罪犯疑惑道:难道有人替我死了? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2005年,河南荥阳警方抓获潜逃多年的罪犯王书金,他在审讯中主动供述了多起强奸杀人案,其中包括1994年石家庄玉米地的一桩命案。 办案人员听后一愣,一名干部脱口而出:“这案子的凶手不是早就被枪毙了吗,怎么又冒出一个?”王书金疑惑地说:“难道有人替我死了?”这一供述如惊雷炸响,揭开了聂树斌被错判死刑的悲剧。 年仅20岁的聂树斌,当年曾声嘶力竭喊冤,却仍被迅速执行死刑,这起案件不仅暴露了司法的漏洞,也成为中国法治进程中的深刻警醒。 1994年8月,石家庄液压件厂女工康玲玲在玉米地遇害,生前遭侵犯,颈部勒痕致其窒息身亡,警方压力巨大,急于破案。 一个月后,20岁的电化厂工人聂树斌因目击者称案发地附近见过一个年轻男子骑车而被锁定为嫌疑人,审讯中,聂树斌坚称无辜,但面对高强度讯问,他被迫签下认罪书。 1995年3月,石家庄中院以故意杀人罪和强奸罪判处他死刑,二审维持原判,仅两天后,聂树斌被执行枪决。 他的父母悲痛欲绝,坚信儿子清白,却无力改变结局,从此,聂家背负“强奸犯家属”的骂名,生活陷入困境。 十年后的2005年,王书金的落网让真相浮出水面,他详细描述了石家庄玉米地案件的作案过程,包括案发地点、受害者特征及作案细节,均与警方未公开的案情高度吻合。 王书金甚至在指认现场时准确指出玉米地的位置,令人震惊,他反复强调自己是真凶,称不知为何有人替他背了罪,这一供述让办案人员始料未及,却也让聂树斌的冤屈初见曙光。 然而令人遗憾的是,相关部门并未立即重审案件,王书金的供述在当年的起诉书中被刻意忽略,真相一度被掩盖。 聂树斌案的悲剧源于司法程序的严重疏漏,1990年代“严打”期间,疑罪从有的观念盛行,警方急于结案,导致证据审查不严。 聂树斌的口供存在明显矛盾,如他对受害者身高、发型的描述与事实不符,证人证词也漏洞百出,更离谱的是,关键的审讯笔录丢失,DNA检测等先进技术未被采用。 专案组负责人涉嫌渎职,部分证据被草率处理甚至销毁,这些失误直接导致了一个无辜生命的陨落,也让真凶逍遥法外十年之久。 聂树斌的父母从未放弃为儿子申冤,他们四处奔走,递交材料,恳求重审,却屡屡碰壁,社会对他们的冷眼和指责,如刀般刺痛人心,2005年王书金供述后,聂家燃起希望,联合律师和媒体继续抗争。 新华社记者汤计深入调查,撰写多篇内参,引起高层重视,公众舆论也逐渐转向,呼吁为聂树斌讨回公道。 2014年,最高人民法院指定山东高院异地复审此案,成为中国司法史上的里程碑,聂树斌案从一桩地方冤案,演变为全国关注的法治焦点,凝聚了无数人对正义的期盼。 2016年12月,最高法第二巡回法庭郑重宣判:聂树斌无罪,河北高院随后向聂家致歉,并赔偿268万元,这一刻,沉冤21年的聂树斌终于得以昭雪。 2021年,真凶王书金被执行死刑,正义的审判画上句号,在平反过程中,公安干警郑成月等人功不可没。 他们顶住压力,深入调查,为还原真相付出了巨大努力,郑成月的坚持,如同一盏明灯,照亮了聂家漫长的申冤之路,也为司法公正增添了温度。 聂树斌的冤案是一面镜子,映照出司法体系的缺陷与人性的复杂,草率的办案、缺失的证据、急功近利的执法心态,共同酿成了这一悲剧,案件的平反,离不开家人的坚持、媒体的监督和司法的反思。 它提醒我们,人命关天,司法必须以事实为依据,以法律为准绳,聂树斌若泉下有知,或许会为这迟来的清白感到慰藉,但他的生命已无法挽回。 未来,完善证据标准、规范办案程序、强化司法监督,是对聂树斌最好的纪念,每一个无辜的生命都应被尊重,每一份冤屈都应被纠正,聂树斌案的终章,不仅是正义的胜利,更是法治前行的脚步。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 主要信源:环球网——《“呼格案”真凶一审死刑 彻底还呼格吉勒图清白》