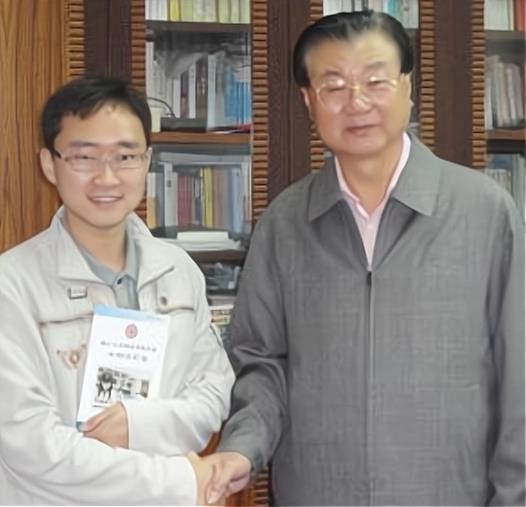

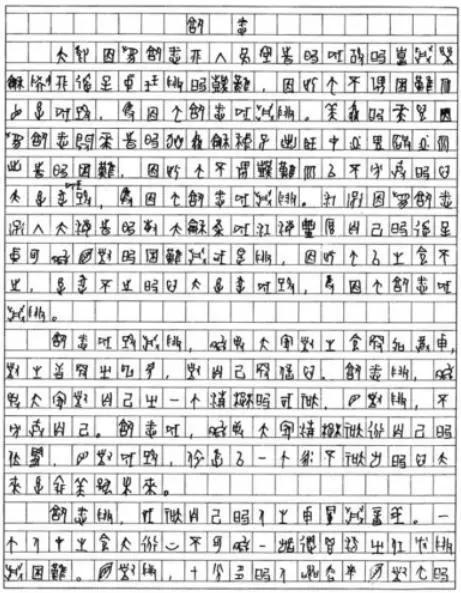

2009年,四川一考生高考作文字迹无人能看懂,仅得6分,可专家来辨认后,他却被211大学破例录取,但没过多久,教他的老师就说:“这样的学生,我教不了。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2009年6月,四川高考阅卷现场,一篇无人能识的作文引发轩然大波,试卷上满是甲骨文、金文等古文字,阅卷老师面面相觑,束手无策。 这篇作文的作者黄蛉,因其大胆举动一夜成名,尽管作文仅得6分,却意外被四川大学破格录取,然而故事并未就此圆满。 不到一年,指导他的古文字专家何崝教授愤然辞职,留下“这样的学生,我教不了”的感慨,黄蛉的经历,从冒险到沉浮,折射出教育与成才的复杂命题。 黄蛉出生于四川绵阳一个普通农村家庭,父母常年在外打工,他由爷爷奶奶抚养长大,留守生活让他性格内向,却也在童年埋下了一颗独特的种子。 小时候,他常在村里古庙玩耍,庙中钟鼎上的神秘图腾令他着迷,他用白纸临摹这些图案,虽不知其含义,却乐此不疲,高中时,语文老师蒲体超的一堂古文字课点燃了他的热情。 他恍然大悟,儿时描摹的正是甲骨文,从此,他自学甲骨文,掌握了800多个字符,在古文字的世界中沉浸。 然而高考的压力让黄蛉倍感沉重,2008年,他首次高考落榜,复读一年后成绩虽有进步,却仅稳定在二本线附近,眼看名校无望,他萌生了一个大胆的想法:用甲骨文写作高考作文,吸引阅卷老师注意,博取名校破格录取的机会。 尽管蒲老师极力反对,警告他此举风险巨大,黄蛉却执意一试,2009年高考,他提笔写下甲骨文、金文、篆书交织的作文,自信能脱颖而出。 阅卷现场,这篇“天书”引发不小震动,老师们无法辨识,只能求助古文字专家,专家耗时破译,发现黄蛉虽熟练运用多种古文字,但文章严重偏题,文理不通,最终仅得6分。 高考总分428分,远低于本科线,黄蛉的冒险看似以失败告终,然而这篇作文在网络上引发热议,被称为“2009年高考最牛作文”,黄蛉一时间成为“文学达人”。 正当黄蛉为前途迷茫时,四川大学锦城学院向他抛出橄榄枝,破格录取了他,两年后,他成功转入四川大学汉语言文学专业,进入985名校。 为了培养这位潜力学生,学校特意请来退休的古文字专家何崝教授,对他进行一对一指导,这一决定引发社会争议:有人认为破格录取体现了大学的包容,挖掘了特殊人才;也有人批评此举破坏教育公平,挤占了更优秀考生的机会。 进入川大的黄蛉,最初如鱼得水,在何崝教授的指导下,他潜心钻研甲骨卜辞,学术能力迅速提升,他在权威期刊上发表论文,被学界誉为“甲骨文研究新星”。 然而成功的光环逐渐蒙蔽了他的双眼,媒体的追捧、公众的赞誉让他心态失衡,他开始热衷于参加讲座、接受采访,享受“天才少年”的称号,学术研究却被抛诸脑后。 他甚至夸口能读懂《文心雕龙》,尽管这部晦涩的古典文论远超他的专业领域,暴露了基础不牢的短板。 何崝教授对黄蛉的浮躁愈发失望,多次劝诫他脚踏实地,潜心学问,黄蛉却充耳不闻,依然我行我素,师生关系逐渐恶化,最终何崝教授忍无可忍,向学校提出辞职,称黄蛉“浮躁,不适合学术研究”。 失去导师的黄蛉如断线风筝,学术道路急转直下,他的论文屡遭退稿,研究项目因缺乏深度停滞不前,昔日的“天才”光环逐渐褪去。 四川大学并未完全放弃黄蛉,将他转入历史文化学院,给予继续深造的机会,然而失去学术热情的他未能重拾初心,最终淡出公众视野。 毕业后,他选择了一份普通工作,偶尔翻开古文字书籍,心中泛起淡淡遗憾,如今的黄蛉,明白了成才无捷径,唯有踏实努力方能走得长远。 黄蛉的故事引发了广泛反思,他的冒险举动虽让他短暂成名,却也暴露了投机心态的局限,破格录取为他打开名校大门,但没有扎实的学识和谦逊的态度,机遇终难持久。 教育界也从中汲取教训:挖掘特殊人才固然重要,但需严格规范,避免资源浪费和公平失衡,正如川大文学系主任所言,培养一个学生耗费巨大,若竹篮打水一场空,实属可惜。 黄蛉的经历如同一面镜子,警示每一位学子:才华是起点,而非终点,在追逐梦想的路上,投机取巧或许能换来一时风光,但唯有脚踏实地,才能承载梦想的重量。 教育的目的不仅是选拔人才,更在于引导学生锤炼品格、夯实根基,黄蛉的起伏人生提醒我们,无论是个人还是社会,都需在机遇与责任间找到平衡,方能书写无悔的答卷。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:四川新闻网——《川大教授拒教甲骨文特长生》