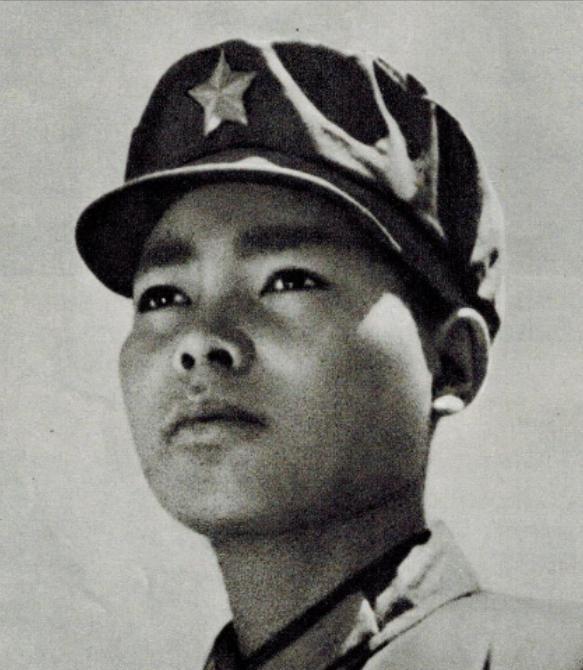

1979年,在攻打78号高地时,19岁小战士岩龙突然消失,结束战斗后却又出现了!班长骂他是逃兵,可他却神秘地说:“我去办了一件大事!” 1979年2月,云南边陲的红河东岸,晨雾还未散尽,一声尖利的哨音刺破山谷。19岁的傣族战士岩龙紧握钢枪,跟随部队向78号高地疾行。枪声骤响,子弹如雨,岩龙耳边是战友的呼喊和爆炸的轰鸣。突然,一颗炮弹在身旁炸开,他一个踉跄,滚落山坡,周围的一切瞬间安静,只剩心跳声在耳畔回荡。 岩龙醒来时,阳光透过密林,洒在满是泥土的脸上。他挣扎着爬起,发现自己身处一条狭窄的山沟,四周无人,战斗的喧嚣仿佛隔着另一个世界。他摸了摸腰间的步枪,枪还在,心定了。这条山沟蜿蜒曲折,隐约通向远处。他想起家乡景洪的丛林,自己小时候常在这样的山间穿梭,熟悉每一块岩石的纹路。一种直觉涌上心头:这条路,或许能改变战局。 他没有犹豫,猫着腰,顺着山沟向前摸索。沿途的泥土散发着湿气,藤蔓缠绕在脚踝,像在低语着什么。岩龙屏住呼吸,脑海中闪过四天前牺牲的战友杨昌隆——那个总爱笑着说“打完仗回老家种芒果”的少年,如今却长眠在边境的土地上。他咬紧牙关,脚步更快了。 山沟尽头,岩龙探头一看,瞳孔猛地一缩。敌军的后方阵地赫然在目:两挺重机枪架在土坡上,炮火正向山顶的我军阵地倾泻,迫击炮的轰鸣震得地面颤抖。敌兵忙碌地搬运弹药,丝毫未察觉身后的危机。岩龙的心跳加速,他知道,机会就在眼前,但稍有不慎,自己可能永远回不去。 他伏低身体,借着乱石掩护,悄无声息地靠近一处机枪阵地。 手指扣在扳机上,汗水滑过额角。他瞄准一名正在装弹的敌兵,果断扣动扳机。“砰!”枪声打破寂静,敌兵应声倒地。阵地上一阵骚动,岩龙迅速转移位置,又是一枪,另一名机枪手倒下。他像丛林中的豹子,精准而迅猛,接连摧毁了两处火力点。 敌军陷入混乱,火力骤减,山顶的我军趁势发起猛攻。 岩龙喘着粗气,躲在一块巨石后,耳边传来我军冲锋的喊杀声。 战斗结束,78号高地被我军攻克。四班长温舒利站在山顶,目光扫过满目疮痍的战场,却始终找不到岩龙的身影。战友们议论纷纷,有人说他失踪了,有人骂他是逃兵。温舒利攥紧拳头,心中五味杂陈——那个平时腼腆、关键时刻却敢冲在最前的小伙子,真的会临阵脱逃吗? 直到黄昏,一名侦察兵带来消息:在敌军后方的山沟里,发现了岩龙的遗体,身边散落着数十枚弹壳。他胸口中弹,手中还紧握着步枪。温舒利愣住了,随即红了眼眶。他带人赶到现场,看到岩龙静静地躺在泥土上,脸上带着一丝安详的笑。侦察兵低声说:“班长,敌军的机枪阵地被他一个人端了,起码打掉了他们一半的火力。” 温舒利蹲下身,轻轻合上岩龙的眼睛,喉咙哽咽:“好小子,你干了件大事……”战友们围拢过来,有人默默摘下军帽,有人低头拭泪。岩龙的牺牲,让每个人都感受到一种沉重的力量——那是一个19岁少年,用生命换来的胜利。 几天后,部队为岩龙追记一等功。他的事迹在军中传开,被战友们称为“灵龙”。在红河岸边的烈士陵园,岩龙的名字被镌刻在石碑上,与无数为国捐躯的英雄并肩。战友们每次路过,总会停下脚步,敬一个标准的军礼。 时间流转,岩龙的故事并未因战争的远去而淡忘。1980年代,云南一所中学的课堂上,历史老师讲起了78号高地的战斗。当他提到岩龙的名字,教室里安静得只剩笔尖划过纸张的声音。一名叫小李的学生听得入神,课后找到老师,追问岩龙的更多细节。 老师递给他一本泛黄的《解放军报》,上面刊登着岩龙的事迹。小李读完,眼眶湿润:“他才19岁,比我大不了几岁……” 小李被岩龙的故事深深触动。他开始搜集关于岩龙的资料,走访老兵,甚至到烈士陵园祭奠。 在大学里,他发起了一个名为“岩龙精神传承团”的志愿者小组,立志将岩龙的勇气和牺牲精神传递下去。他们的第一次活动在社区学校举行,小李站在讲台上,声音微微颤抖:“岩龙不是传说中的英雄,他是我们身边的普通人。他用行动告诉我们,爱国不是口号,是在关键时刻站出来的勇气。” 台下的孩子们瞪大眼睛,老人则低声叹息。一位退伍老兵在活动后拉着小李的手说:“岩龙这小子,活在了你们的故事里。”小李点点头,心中更加坚定。从那以后,传承团的足迹遍布云南的学校、社区,甚至通过网络传到更远的地方。 岩龙走了,留下的却不只是一个名字。他的牺牲,换来了78号高地的胜利;他的精神,激励着一代又一代人。在和平的年代,岩龙的故事提醒我们,真正的英雄并非遥不可及,他们曾在我们身边,用血肉之躯守护山河。