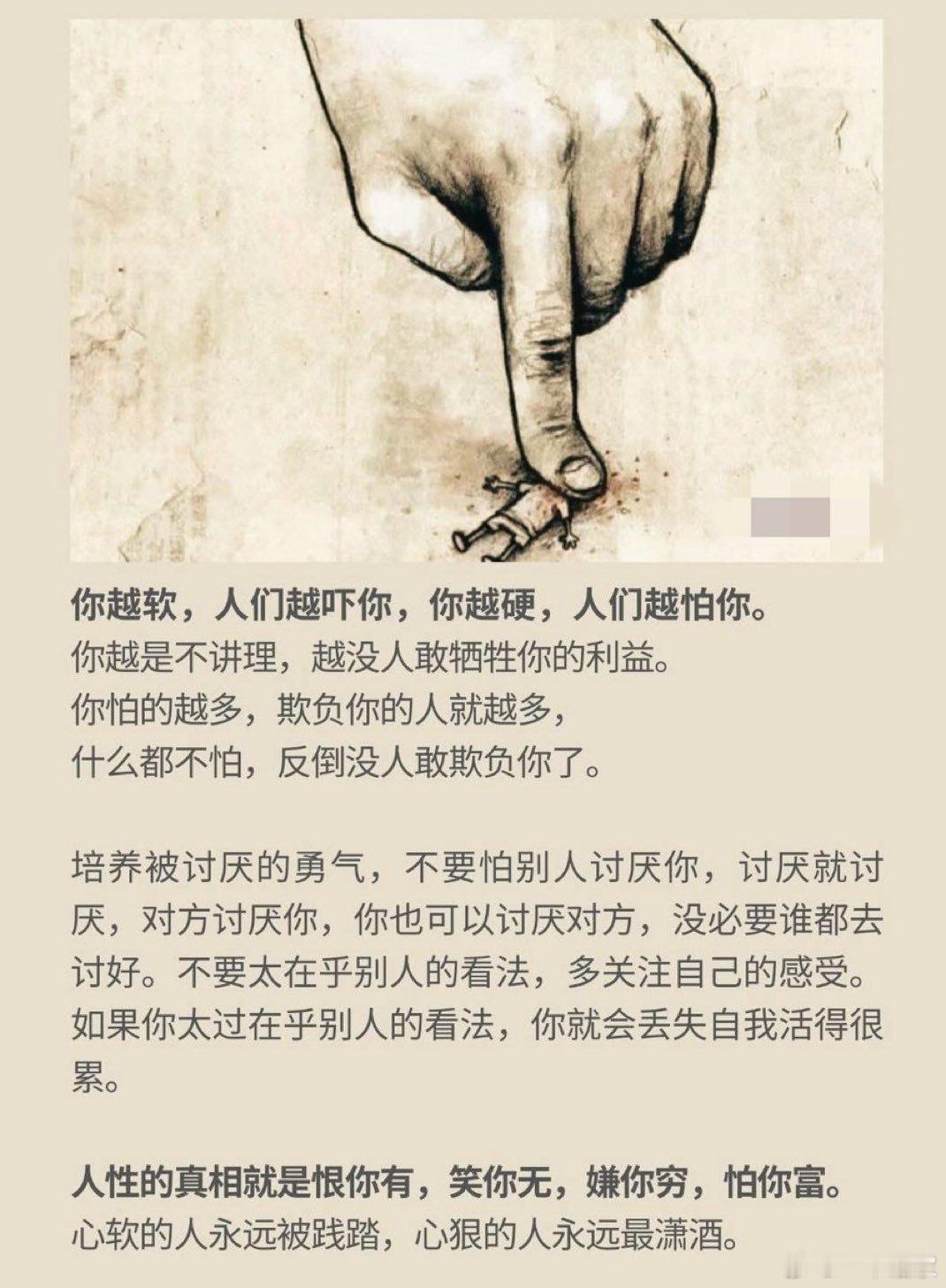

【跟债务人的父亲高丙进谈佛家因果:慈悲有刃,佛祖可不是东郭先生】

任丘市天门口村的高利川,借了我家的钱,因为一个案子坐了监狱,他的父亲高丙进,以“子债父不还”的法律规定为名,对我家相当冷血。他声称他信佛,说是他儿子的因果他儿子负责,与他没有一毛钱关系。在我母亲生病、病重、病危以及去世期间,连起码的人情也不讲,采取了不问候、不探望、不还钱的恶劣态度,令我实在难以忍受。我苦口婆心跟他讲道理,结果讲了一肚子气,但我们国家的法律,偏偏保护这样的人,按法理讲他没有还款的义务。

我的态度是,没多有少,还不起是一回事,还不还是另一回事。我不想做逼债的“黄世仁”,但也不想让“杨白劳”理直气壮这么牛逼。“杨白劳”欠债不还,难道值得同情吗?什么玩意儿?“杨白劳”最后把“黄世仁”逼疯了,就是当今社会的真实写照。我只知道,“杀人偿命、欠债还钱”是自古的理。但现在杀人的不见到偿命,欠债的反成了大爷,实在无法接受这个社会现实。在敦煌莫高窟的壁画中,佛陀法相庄严,右手结施无畏印,左手持金刚杵。这种充满张力的艺术语言,暗藏着东方智慧最深邃的辩证:真正的慈悲必含锋芒,至高的智慧当存刚毅。面对恶意逃债者,佛门教义绝非教人做“东郭先生”,而是以霹雳手段显菩萨心肠。

我想跟高丙进先生辩辩理,到底是他对还是我对。我跟他要账,没多有少,表示一个还钱的态度对不对。你再穷,给我一百块钱也算还钱了,非要坚持没有还账的义务,既不表示愧疚之情,也无“教子无方”的忏悔,让债权人如何接受呢?佛陀在《大般涅槃经》中示现入灭前,仍以狮子吼震慑外道,这种“金刚怒目”的示现恰是最高慈悲的体现。佛经记载,当提婆达多分裂僧团时,佛陀并未以“宽容”之名姑息,而是依戒律将其摈出僧团。佛门的因果法则从不因慈悲而扭曲,恰如《金刚经》所言“应无所住而生其心”,真正的慈悲超越世俗的二元对立,既不舍众生,亦不纵容恶业。

在敦煌遗书《十恩德》写本中,记载着唐代僧人处理债务纠纷的案例。当面对恶意赖账者,寺院并非简单宽宥,而是通过“三谏五示”的规范程序,既给予改过机会,又明确惩戒措施。这种充满智慧的处置方式,完美诠释了佛教“慈悲不滥施,宽容有底线”的处世哲学。我认为我对高丙进已经极度宽容了,这么多年我没有逼他,但他显然示我为软弱可欺,铁嘴钢牙拒不还账,与“替父还债”的道德楷模朱刚飞形成鲜明对比,对这样的人,我简直恨得牙痒痒。可怜人必有可恨之处,我诅咒这样的家庭,不会有好下场。

明代马中锡的《中山狼传》塑造了东郭先生这个经典形象,这个滥施仁慈的书生差点命丧狼口的故事,成为中华文化中警示世人不可姑息恶行的永恒寓言。在当代信用社会,恶意逃债者正如寓言中的中山狼,他们的行为不仅伤害债权人,更在蛀空社会诚信的根基。我在网上看到过一个案例,企业家王某拖欠农民工工资达千万之巨,却将资产转移至亲属名下,继续过着奢靡生活。这种处心积虑的逃债行为,已超出普通经济纠纷范畴,演变为对社会公序良俗的恶意践踏。若对此类行为无原则宽容,实则是纵容恶行伤害更多无辜者。

如果高丙进一分钱不还,对我家的遭遇不理不睬,坚持他所谓的“法律正义”,那我再宽容他,同情他,我就是当代“东郭先生”。我也信佛家讲的因果,我认为真正的佛弟子,应当成为契约精神的守护者而非破坏者,深圳某寺院曾创新性地建立“业报公示”制度,对恶意拖欠布施款项的信众,采取暂停法事服务的措施。这种既维护寺院权益又不失慈悲的做法,获得社会广泛赞誉。它启示我们:维护正义不必诉诸以暴制暴,通过制度设计既能让作恶者承担后果,又能为其保留悔改通道。

对于高丙进,我并没有赶尽杀绝,我始终认为他如果忏悔其所犯的罪过,我会选择原谅他,万事好商量。但如果他执意不还账,我会采取我的办法对付他。无论如何我不认同他的冷血与无情,我会诅咒这种丧失人性的行为。站在大雄宝殿前仰望韦陀菩萨的降魔杵,我们终将明白:对恶行的适度惩戒,恰是对善法的最大护持。真正的佛门智慧,既要有容纳众生的慈悲胸怀,更需具备辨别善恶的法眼金睛。这种刚柔并济的处世之道,正是中华文明五千年绵延不绝的智慧结晶。