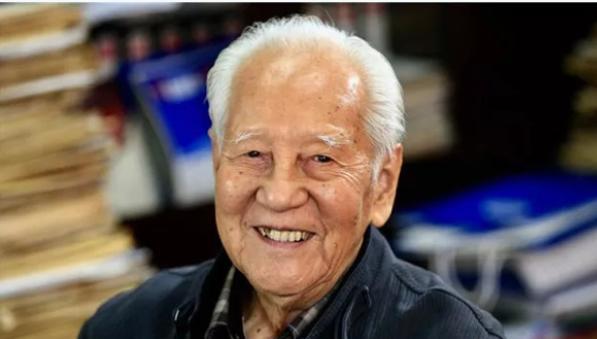

1988年,“中国核潜艇之父”黄旭华,在南海做深潜试验时,顺道回了趟家,看望自己的母亲,谁知95岁高龄的老母亲,望着多年未见的儿子,竟然说不出一句话来。 “为了工作上的保密,我已经整整30年没有回家,离家研制核潜艇时,我刚三十岁出头,等到回家见到亲人时,已经是六十多岁的白发老人了” 当谈及自己这么多年没有回家看望时,黄旭华老人也充满了遗憾,但他也表示,一开始参与研究核潜艇,就知道这将是他一辈子的事业。 为了这份事业,他隐姓埋名三十年,家人都不知道他究竟在做什么,其父亲去世后,心中最的遗憾就是不知道小儿子在做什么。 等他时隔多年回到家,九十多岁的母亲泪流满面,说不出一句话。 1958年,我国正式宣布研究核潜艇的决定,这对于无数科研工作人员来说,既兴奋又忐忑。 如果研制成功,这将是我国第一艘核潜艇,他们做的是前无古人的事情,将大大提高我国的军事能力。 然而,彼时的美国和苏联都已经研制成功,而我国还处于未起步阶段,国家综合实力远远不及这些国家。 当听到我们国家要研制自己的核潜艇时, 苏联直接给我们泼了一盆冷水,在他们看来,我们不可能靠自己的力量成功。 但毛主席却坚定的表示,核潜艇,就算是一万年也要搞出来。 毛主席的话,鼓舞了无数科研工作者,第一批工作人员也开始了他们隐姓埋名的一生。 “听了这句话,更坚定了我献身核潜艇事业的人生走向” 这批人中,就包括黄旭华,彼时的他34岁,正处于人生最好的一个阶段,他在接到命令后,和同事一起,在西北开始了无数次的实验。 然而,困难比想象的还要多。 当时的条件非常落后,很多时候他们都需要自己手动计算,大量的数据,一旦有一点错误的,都需要推翻重来。 或许,就连工作人员也不知道经历了多少次崩溃时刻。 但是每一次,他们都能从失败中找到无数经验教训,从中发现新的有用的东西。 而这,仅仅是最微不足道的困难,对于他们来说,最大的困难时不知道核潜艇长什么样子,根本没人见过。 怎么办?难道真的要花一万年去做这件事吗? 答案当然是否定的!虽然是困难重重,但是科研工作人员却始终坚信,一定能成功。 没有见过,他们就用模型玩具做参考,黄旭华和同事翻看了无数国外的资料,从杂志到报纸报道,虽然很少,但是零零散散却也能拼凑出个大模型。 在无数个翻来覆去的夜里,无数个起早贪黑的工作日,他们终于一点点的做出了属于中国的第一艘核潜艇。 而从1965年计划正式立项,到“长征一号”正式列入序列,他们仅用了十年。 从宣布到研发到下水,他们用了30年。 黄旭华也从而立之年走到了花甲,但是在核潜艇下水实验时,他还是毫不犹豫的成为了其中一员。 当时,所有人都反对他下水,但是黄旭华却坚定的告诉所有人,核潜艇上的每一块钢板,每一台设备,每一根管道,每一个焊缝,都经过无数次检查,这是中国人完全自己研制的核潜艇,他非常有信心。 四个小时,64岁的黄旭华完成了水下工作,拿到了第一手实验资料。 岸上传来了欢呼声,一时间,有人哈哈大笑,有人抱头痛哭,无数人相拥在一起,他们共同见证了中国第一艘核潜艇的下水成功。 而黄旭华的夫人,也放下心来。 在下水前,她虽然也很担心,但是却也支持丈夫的决定,她告诉黄旭华,万一试验出现意外,他在现场,大家就有了主心骨。 对于黄旭华而言,几乎一辈子都在忙碌核潜艇事业,对于自己的爱人和孩子亏欠很多。 而当提起母亲,黄旭华更是满心愧疚。 自从他参加核潜艇研制工作,就再也没有回过家,一开始还有书信来往,后来工作进入紧张阶段,书信就少了很多。 家里人都不知道他在哪里,在做什么,其父亲临终之前,都没能见到黄旭华的身影,也没人能够告诉他,他的儿子到底在哪里。 直到多年后,黄旭华的母亲从报纸上看到了自己孩子的名字和照片,这才知道,原来他在做这么伟大的事情。 那一刻,老人家再也忍不住,泪流满面。 1988年,我国第一艘核潜艇下水成功,作为儿子的黄旭华也终于有机会回到家里,而那个时候他已经满头白发,母亲也已经93岁。 她一直告诉家里人,三哥的事情,大家要理解,要谅解,而三哥,就是黄旭华。 见到母亲后,黄旭华非常感激母亲对自己的理解,他表示,虽然忠孝不能两全,但对国家的忠,就是对父母最大的孝。 当被问及如果人生重来,还会不会做出这样的选择时,他坚定的表示,自己还是会选择投入到祖国的核潜艇事业中。 而我们要向黄旭华先生致敬,向无数科研工作者致敬! 信息来源:澎湃新闻2017-12-03报道