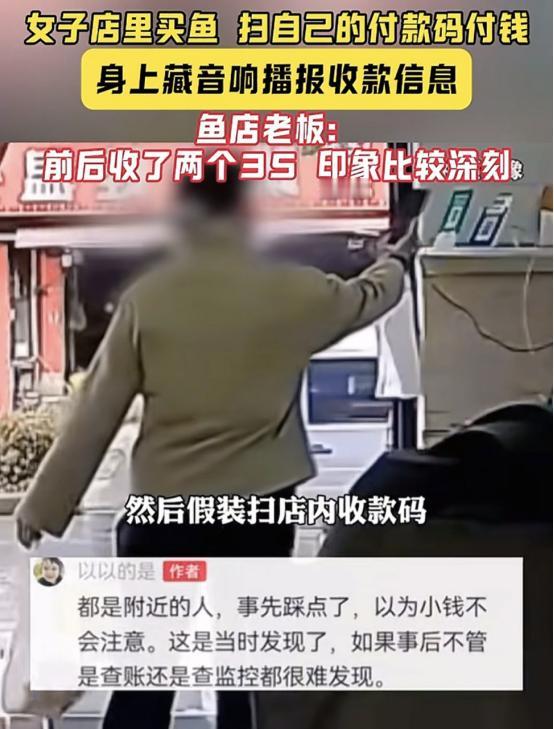

“真够缺德的!”大妈来鱼摊买鱼,现场扫了付款码,音响也响了到账通知,老板却死活找不到这笔钱,老板仔细查看监控后彻底蒙圈:居然还能这样?网友看完视频炸锅了…… 4月某日清晨,广州海珠区石基村早市人声鼎沸。 58岁的鱼摊老板陈建国正给一条鲈鱼刮鳞,穿红色马甲的大妈拎着帆布包凑过来:"老板,这条武昌鱼多少钱?" 案板上的电子秤显示35元,大妈掏出手机时,陈建国注意到她斜挎包侧袋露出半截蓝牙音箱——这是近期市场里流行的"防漏单神器"。 大妈转身时,音箱突然传出清晰的"微信到账35元"提示音。 陈建国习惯性扫了眼手机,却没收到转账通知。 "可能是网络延迟。"他嘟囔着递过鱼,直到傍晚对账时他发现:本该两笔35元的鱼款,系统里只剩一笔。 监控回放揭开玄机:大妈扫码时,先对着自己打印的收款码晃了晃,蓝牙音箱播放的是提前下载的到账音效。 通过市场管理处的联动监控,陈建国发现这是位"技术型惯犯"。 近三个月内,大妈在12家摊位重复同一手法:左手拿商家收款码,右手握自己的蓝牙音箱,付款时用身体挡住视线,扫码动作停留在相册里的二维码图片,同时播放提前录制的到账语音。 更精细的是,她根据不同摊位调整音效:给肉铺用支付宝女声,菜档口换微信男音,甚至能模仿部分商家自定义的"欢迎光临"结束语。 "最绝的是她连音效时长都卡得准。"市场保安队长指着监控画面,大妈扫码后会刻意停留3秒钟,"正好是正常到账语音的播放时长,商户根本反应不过来。" 这种利用音频欺骗的新型诈骗,比传统二维码调包更具隐蔽性,三个月内竟在周边市场累计作案27起,涉案金额从15元的青菜到89元的牛羊肉不等。 事件曝光后,网友在视频里发现更多细节: 大妈的帆布包上绣着"诚信为本"字样,手机壳是孙子的满月照。 这种反差让评论区炸了锅: "退休金比鱼钱还多,何苦呢?" "利用技术作恶,比文盲式诈骗更可怕。" 更有商户分享相似经历:有人用旧手机改装成"语音发射器",在夜市专骗老年人;某便利店老板曾因相信"到账音效",被骗子用截图骗走1200元烟酒。 法律界人士指出,这种行为已构成诈骗: "单次金额虽小,但累计作案次数达刑事立案标准。更关键的是,其通过技术手段伪造支付凭证,主观恶性高于普通贪小便宜。" 但基层民警坦言取证困难:"很多商户嫌麻烦不报警,证据链难以形成。" 当陈建国在摊位前贴出监控截图时,大妈的儿子却找上门来了。 这个穿西装的中年男人反复道歉:"她退休后沉迷短视频,总觉得占商家便宜是'薅羊毛'。" 原来,大妈手机里存着23个不同平台的到账音效,备注名诸如"肉铺专用""菜档女声",手机相册里还存着17张其他商户的收款码照片——都是平时买菜时偷拍的。 市场管理处调出的登记信息显示,大妈退休金每月4800元,比陈建国的月收入还高。 当物质充裕与道德缺失形成悖论,35元的鱼款背后,是诚信体系在市井生活中的微观崩塌。 正如社区调解员老周所言: "她骗的不是钱,是人与人之间的基本信任。当每个摊主都开始要求'必须看手机到账',早市的烟火气就变味了。" 这场荒诞的"双音箱对决",最终以大妈儿子代为赔偿350元(含27次作案金额)告终。 陈建国把赔偿金捐给了社区公益厨房,但摊位前的提醒牌却再也摘不掉了:"付款请出示实时到账界面"。 在移动支付覆盖率达98%的今天,大妈的行为像面镜子,照见技术时代的信任困境。 当音频可以伪造、画面可以PS,人与人之间的交易安全该如何保障? 或许比35元损失更严重的,是当"到账音效"不再被信任,我们失去的是对身边人的基本笃定。 菜市场的烟火气里,秤杆称量的不仅是鱼肉的重量,更是人心的分量——再多的技术手段,也伪造不了诚信的刻度。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文中均使用化名) 创作来源: 阳信融媒,《4月4日,湖北,女子店内买鱼扫自己收款码付钱,身上藏音响播报收款信息》