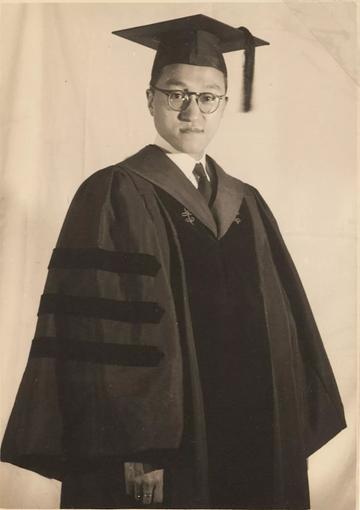

他是国家用了 11名美国战俘,才将他交换回国的天才科学家,你可能没听过他的名字,他却改变了我们的生活,他是著名的“863计划”的倡导者之一,中国人的太空梦想,正是从他而起。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1919年7月的一个夏日,杨嘉墀出生在江苏吴江一个丝商世家,他的童年并非锦衣玉食,而是被家族“实业救国”的理念深深浸润,8岁时,他已在丝绸作坊里跟随大人劳作,目睹国难当头,列强欺凌,幼小的心灵埋下了用科技振兴中华的种子。 1937年,18岁的杨嘉墀在日本侵略者的炮火声中考入上海交通大学,战火纷飞的年代,他刻苦钻研,常常独自在实验室熬夜实验,立誓要造出属于中国人的飞机与舰船,为祖国夺回尊严。 大学毕业后,杨嘉墀的学术之路并未停滞,1947年,他获得国家资助,赴美国哈佛大学深造,凭借惊人的毅力和才华,一年内取得硕士学位,随后攻读博士学位。 在导师指导下,他投身光学研究,发表创新论文,最终获得应用物理博士学位,在宾夕法尼亚大学,他开创了生物电子学这一交叉学科,研制出快速记录吸收光谱的仪器,赢得学术界的赞誉。 1954年,他被聘为洛克菲勒医学研究所高级工程师,住进纽约郊区的花园洋房,生活优渥,事业顺遂,然而,祖国的呼唤如一根无形的线,始终牵动着他的心。 1956年,一个改变命运的契机到来,中国政府以11名美国战俘为代价,换回120位顶尖科学家回国,杨嘉墀名列其中,面对美国的挽留和高薪诱惑,他毫不犹豫,变卖家产,将积蓄换成祖国急需的科研仪器,带着妻子和孩子踏上归国之路。 “我们要回家了!”他对妻子说,语气中满是坚定,回到祖国,他立即投身科研,参与组建中国科学院自动化研究所,并提出以控制计算机为核心的工业自动化方案,展现了对国情的深刻洞察,这份方案得到中央的肯定,为中国工业现代化奠定了基础。 杨嘉墀的贡献在航天领域尤为耀眼,1960年代,国防科技任务紧迫,他带领团队夜以继日,成功研制出多种核爆炸测试仪器,1964年,中国第一颗原子弹试爆成功,验证其威力的关键数据,来自杨嘉墀团队的仪器。 他反复总结经验,改进技术,为后续氢弹和地下核试验提供了可靠支撑,在航天事业中,他是返回式卫星技术的核心奠基人,1975年11月,中国第一颗返回式卫星发射升空,面对卫星上天后的技术难题,专家们意见不一。 杨嘉墀凭借精确计算,力主按原计划继续飞行,钱学森选择了信任他,寒冷的冬夜,杨嘉墀独自在山顶守候,当卫星如期划过夜空,他悬着的心终于放下,这次成功使中国成为第三个掌握卫星返回技术的国家,而美国在这一领域曾失败13次。 杨嘉墀的远见不仅限于技术突破,1980年代,中国科技落后,核心技术受制于人,DVD播放机产量虽居世界第一,却利润微薄;八亿件衬衫才能换一架波音飞机。 杨嘉墀与王淦昌、王大珩、陈芳允四位科学家痛心疾首,联名向中央倡议启动高科技发展计划,他们忐忑提出一年2亿元的预算,中央却批复了100亿元——相当于全国财政支出的1/20。 这就是“863计划”的起点,杨嘉墀作为主要倡导者,为中国科技的自主创新点燃了火种,这一计划聚焦尖端技术,涵盖航天、信息技术、生物技术等多个领域,极大推动了中国从科技追赶者向引领者的转变。 晚年的杨嘉墀从未停下脚步,无论风雨酷暑,他都准时出现在办公室,埋头阅读、思考,争分夺秒为航天事业贡献智慧,他不仅是一位科学家,更是一位多面手,从电机到核技术,从自动化到假肢研发,他不断跨越领域,用智慧和汗水为祖国科技添砖加瓦。 2006年6月11日,87岁的杨嘉墀因病去世,临终前,他仍在为科技强国出谋划策,叮嘱团队继续智能控制研究、加强实验室建设、培养青年人才,他的离去令人痛惜,但他的精神化作一颗以“杨嘉墀星”命名的小行星,永远闪耀在宇宙之中。 杨嘉墀的一生,是科学报国的生动写照,他用行动诠释了什么是真正的爱国,什么是无私的奉献,从战火中的少年立志,到哈佛的学术巅峰,再到归国后的呕心沥血,他将个人命运与国家前途紧紧相连。 正是因为有他和无数像他一样的科学家,中国才能在短短几十年间,从一穷二白走向航天大国,发射“东方红一号”,实现一箭三星,掌握返回式卫星技术,他的故事告诉我们,科技是国家强盛的基石,而每一颗为国奋斗的心,都是推动民族复兴的动力。 杨嘉墀点燃了中国人的太空梦想,这份梦想因他而起,也因我们而延续,新时代的青年当以他为榜样,投身科技强国建设,为中华民族的伟大复兴贡献力量。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:科普中国——《让我们一起抬头仰望“杨嘉墀星”》