1937年,东北军连长于文俊带人冲进了王以哲的卧室,说了一句:“对不住了!长官,”随后便对着王以哲开了一枪。

这一枪打响了极富悲剧性的“二二事件”,打得东北军四分五裂,从此东北军作为一个军事集团存在的历史就此终结。

这一切还要从西安事变说起。

日军发动九一八事变,张学良当时听从蒋介石的指挥选择了不抵抗政策,痛失东北三省。

爱国心切的张学良后来意识到自己当时的决策有误,心中愤懑难填,愧疚难平。

后加之受到了我党的正面影响,他决心与杨虎城一同劝说蒋介石改变“攘外必先安内”的战略方针。

多次劝谏无果,他迫不得已发动兵谏,将蒋介石及其亲信抓获并软禁。

成为瓮中之鳖的蒋介石在中共和南京国民政府的斡旋下接受了“停止内战、联共抗日”等六项主张。

事后,张学良为表诚心和歉意,不顾众人劝阻,亲自护送蒋介石回京。

谁料蒋介石转眼间背信弃义,扣押了张学良。

听闻此噩耗的东北军人心惶惶,犹如热锅上的蚂蚁,以孙鸣九、应德田、苗剑秋等人为首的少壮派主张要打,以武力营救少帅。

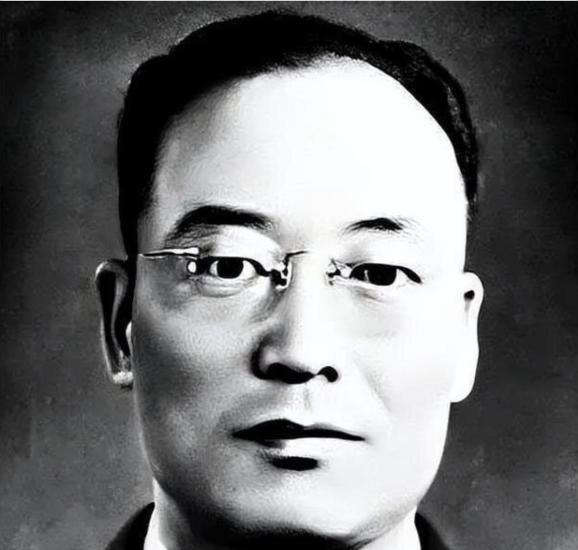

而以王以哲、何柱国为首的元老派则认为应该求和,通过谈判协商来解决问题。

事关营救方案的严重分歧进一步激化了两派之间的尖锐矛盾。

从渭南会议到王宅会议,双方据此问题展开了多方位的沟通,但少壮派的主站诉求终究败下阵来。

少壮派代表们大受刺激,甚至怀疑王以哲等人不同意营救张学良回陕是有意向南京方面妥协和靠拢,悄然对其起了杀心。

2月1日晚,西安的大街小巷上都遍布了锄奸的标语,少壮派等代表召开了秘密会议会拟定了刺杀计划。

2月2日晚,30多名少壮派军官义齐聚一堂,群情激奋扬言不能断送东北军的前途,不能对张学良副司令身陷囹圄而置之不理,并迅速召集了部下展开行动。

王以哲首当其冲。

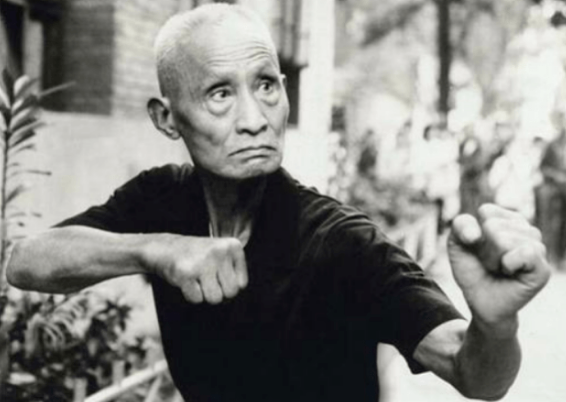

东北军卫士营连长于文俊带队长驱直入,缠绵病榻的王以哲看着昔日的爱徒此刻面容冰冷,拿着黑洞洞的枪口指着自己,一时之间激愤和痛心涌上心头,还没等开口,便听到于文俊冷漠地低声说:“对不住了,老师!”

随后连开数枪,全然不顾昔日情谊,就连王以哲的其他亲信亦然,全都无一幸免,惨死家中。

少壮派此番行事看似鲁莽,但早在“西安事变” 之前,少壮派和元老派为争夺军权早已斗得针锋相对,看似和谐,实则暗流涌动。

元老派内有威信,外控军队大权和军士支持。

少壮派虽然实力基础较弱,但背后有张学良的支持,双方可谓是斗得如火如荼,不分伯仲。

这一次的分歧,只不过是压死骆驼的最后一根稻草。

每一派背后都有着千丝万缕的利益关系。

张学良从父亲张作霖手中接管了军纪严明的东北军,而元老派的不听使唤和日渐腐化也令他无比头疼,为了制衡元老派,张学良一手扶持了少壮派这个小团体。

但少壮派手中的军队实力本就薄弱,如今张学良身陷险境,群龙无首,两派出现分歧,少壮派无疑不陷入了任人鱼肉的惶恐中。

加上西安事变本就是由少壮派主张发动的,他们还面临着被蒋介石秋后算账的风险。

与其任人宰割,不如先发制人,以此争夺对东北军的领导权,拯救自己的命运。

这也是少壮派执意要武力解决问题的缘由之一。

但这悲剧性的“二二事件”却让东北军反目成仇,其分裂之势已不可避免,不仅极大地削弱了东北军的力量,还在一定程度上对红军和东北军、十七路军在西安事变前一起形成“三位一体”的“统一战线”造成了负面影响。

蒋介石先前便一直苦恼从何下手瓦解并分割东北军的力量,如今东北军自乱阵脚,内讧不断,正中他下怀。

此外,王以哲被害的消息传开,被一些别有用心的人指鹿为马、混淆是非,将脏水泼到中共代表团身上,意在挑拨不明真相的东北军将士与中共之间的和睦关系,扰乱“三位一体”的统一战线。

好在周恩来同志秉公处理,力挽狂澜,最终“二二事件”以于文俊被剖腹,孙鸣九、应德田、苗剑秋离开西安得以缓和,有效地避免了东北军内部大规模的自相残杀。

“二二事件”加速了东北军、十七路军分裂和瓦解的步伐。

东北军被迫离开西北,东调安徽,对于他们而言这是一个落没的悲剧。

但对于抗战而言,东北军的力量被大幅削弱,接受收编,为全国性抗日局面的形成提供了有利条件。

虽然在这个过程中,少不了硝烟和流血,但这最终的结局无疑是“二二事件”客观上带来的正面影响和积极作用。

微斯人

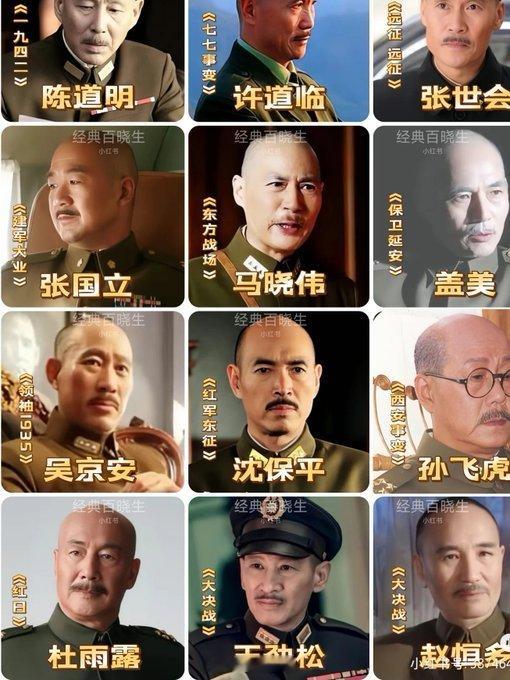

常凯申的手笔,其后部队虽在淞沪会战表现英勇,自军长吴克仁以下几乎全军覆没,可国府却诬其叛国,取消番号,直至半世纪后才昭雪