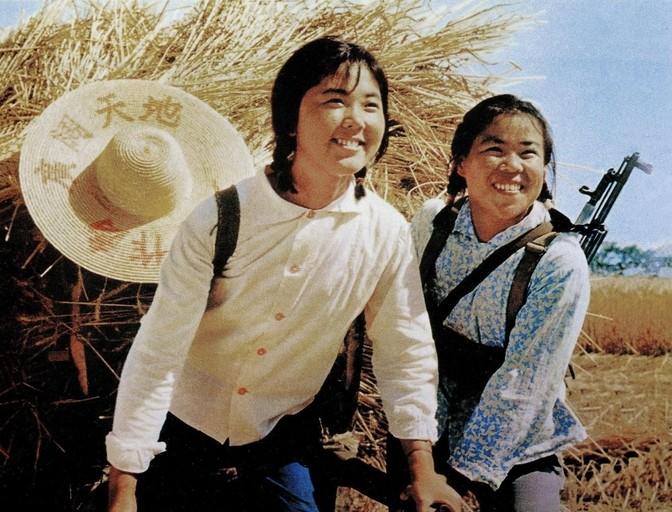

1974年5月,河南平顶山郏县,女知青王珍爱拉着一车麦子。草帽上印着“广阔天地大有可为”。经过农村的锻炼,此时的她身上已经没有了书卷气,脸上的笑容是那么的淳朴灿烂。 王珍爱,1956年出生在河南平顶山市一个普通人家。父亲是中学老师,母亲在家操持家务,日子过得平淡却温馨。她从小爱读书,成绩也不错,是个典型的城里女孩。可到了1960年代末,文化大革命让一切都变了样,学校停课,平静的生活被打乱。1968年,国家号召知识青年到农村去,1972年,16岁的王珍爱带着对未来的憧憬,告别家人,来到平顶山郏县插队落户。 刚到农村,她一下子懵了。田间小路泥泞不堪,住的是土坯房,干的活儿是从没碰过的体力活。她那双拿惯课本的手,第一次握起锄头,很快就磨出了水泡。刚开始,她也想家,想念城里的生活,可父母的信里总鼓励她坚持,说这是磨砺自己的机会。她咬咬牙,慢慢适应下来。在郏县的生产队里,她学会了种地、割麦,明白了劳动有多苦,也有多重要。 到了1974年5月,王珍爱已经不是那个刚下乡的娇气女孩。那天,她拉着一车麦子,走在田间路上,草帽上的字“广阔天地大有可为”像是她这两年的写照。她的脸晒得黝黑,手掌全是老茧,曾经白嫩的手指变得粗糙结实。城里带来的书生气没了,取而代之的是劳动者的沉稳和韧劲。干完活,她和队里的姐妹们坐在田埂上,啃着窝窝头,喝着凉水,脸上却总挂着笑。那笑容干净纯粹,透着对生活的盼头。 晚上收工,她们挤在昏暗的屋子里,点着油灯聊着天。手上还沾着泥,脚边是破旧的布鞋,有人哼着小曲,有人讲城里的故事,笑声不断。夜里土炕冷得像冰,可她睡得踏实,梦里全是劳动的疲惫和对明天的期待。那时候的农村生活苦,可她硬是挺了过来,还找到了自己的价值。 在郏县的几年,王珍爱没闲着。她干农活之余,还参加村里的扫盲班,把自己会的字教给农民。她还组织过几次简单的文艺活动,带着大家唱唱跳跳,让单调的日子多了点乐趣。她干活踏实,为人真诚,乡亲们都喜欢她。她也从这些事里感受到奉献的意义,觉得自己没白来这一趟。 1976年,上山下乡运动渐渐收尾。1978年高考恢复,她抓住机会,拼命复习,终于考上了大学,选了农业科学专业。毕业后,她没留在城里,而是回到郏县当了农业技术员。她走遍田间地头,教农民种地技巧,推广新品种,帮大家多打粮食。她总带着个小本子,记下每块地的土质和收成,晚上翻书查资料,想着怎么干得更好。 退休前,王珍爱一直在农村忙活,用自己的知识和汗水帮家乡发展。她常说,知青那几年虽然苦,却让她学会了自强和坚持,也懂得了劳动的光荣。如今,她年纪大了,可还是闲不住,热心社区的事,爱跟年轻人讲自己的故事,告诉他们不管在哪都要踏实干。她那笑容,还是跟1974年5月那会儿一样,淳朴又温暖,带着一股让人信服的力量。 她的故事不光是她一个人的经历,也是那个年代无数知青的缩影。从城市到农村,从懵懂到坚韧,她用自己的青春证明了“广阔天地大有可为”不是空话。苦日子磨出了她的韧性,也让她找到了人生的方向。回到郏县当技术员,她没忘初心,一直在为乡亲们出力。退休后,她也没停下脚步,总想着多做点啥。这样的她,让人没法不敬佩。