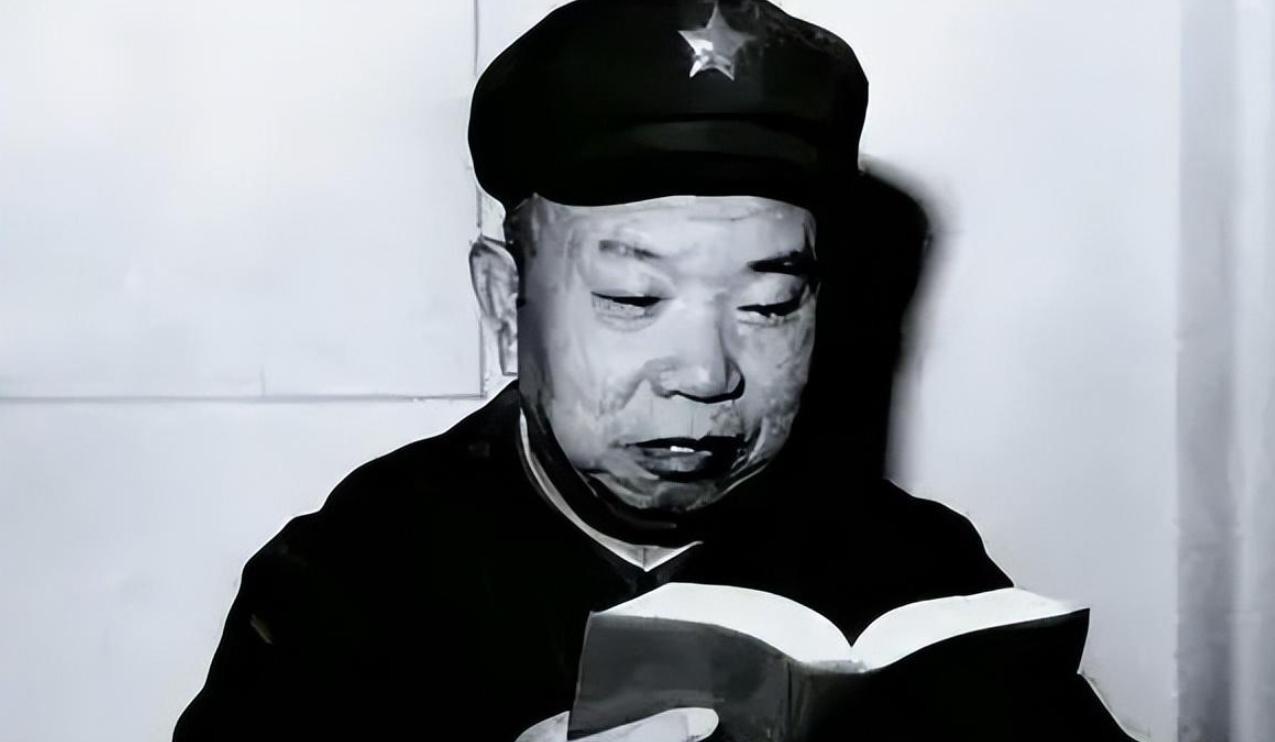

1968年,大将王树声在某机关单位食堂排队打饭,见一干部打了5份饭菜,顿感蹊跷。他上前询问原因,竟然被那干部怒目呵斥到:“关你什么事,闪一边去!”接下来发生的事情,让人拍手叫好。 王树声在军中一向以简朴著称,别人的新军装刚发下来不久,他的衣领上就已经能看见洗旧留下的褪色痕迹。 警卫提出给他换套新的,他摆摆手,说衣服还结实,只要干净就行。 院里常有后勤主动送来土特产,他总是让人把东西原封退回。对于物资短缺的年代来说,这样的做法不合“常情”,可在他的原则里,干部只该比普通战士多背责任,不该多占一分便宜。 久而久之,部队里形成一种共识——只要事情牵扯特权,谁都别指望从王树声这里能讨到情面。 一九六八年初夏,这种共识被一顿午饭再次验证。 那天午休钟声刚响,机关大院的食堂门口就排起长队,伙房窗口蒸汽冒得像厚云。 排在后头的多是机关里的年轻参谋,中间夹着穿着旧军装的王树声,他头上那顶军帽边角早被汗水浸得发白,看着并不起眼。 队伍还没往前挪两步,一名端着五只铝饭盒的小战士从侧门快步插进窗口。 队列无声地向两边闪,像被风拂开的麦浪。 有人顺口解释一句,说小战士替领导打饭,大家默默把这解释当成默认规则。王树声抬眼望了望窗口,又低头掂了掂自己手里的搪瓷碗,心里多了几分在意。 小战士打好菜转身往外走,一路走得急,汤汁晃出来烫了裤脚也顾不上擦。 走到门口时,王树声挡在前头,语气温和地问:“能吃完么?”那小战士没看清对方袖口的将星,只觉得这位老人多事,脸色一沉,丢下一句“关你啥事”,抱着饭盒继续往楼上冲。 队里有人窃窃私语:“老爷子哪来的空管这种闲事?”场面就这么过去,可抬眼间,王树声的目光一直随着那一串铝饭盒消失在楼梯口。 第二天中午,同样的时间,同样的队伍,小战士又端着五只饭盒从侧门插队。 王树声并没开口,只是慢慢跟在后面,距离保持得不远不近,像在看一次沉默的演示。 小战士进了三楼办公室,门刚带上,屋里就传出殷勤的招呼声——倒水声、拉椅声、奉承声交织在一起。 几位科室领导边接盒饭边抱怨文件多、会务紧,语气透着理所当然。 王树声抬手敲门,屋里声音戛然而止,门开时,一屋子人对视一眼,神色从惬意骤然变成局促。 最先开口的还是那位递饭的小战士,声音发颤,喊了一声“王……王副司令”。 屋里气氛被这声称呼拉得绷紧,几位领导忙站起迎接,桌上那几盒刚撕开的纸餐条散落一地,热气冲上来,菜香却没了先前那股诱人劲。 王树声扫过每个人的脸,没有指责,也没有训斥,只随口问一句工作紧不紧。 有人结结巴巴说上午汇报任务多,抽不出身去排队。 话音刚落,他抬手指了指还在冒热气的饭盒,声音不高不低:“忙得连饭都顾不上,可还有闲心挑食堂的规矩,这算哪门子忙?”没人接话,房内能听见汤里的白菜叶被热气压扁又舒展的啪嗒声。 沉默过后,他伸手拍了拍那小战士的肩膀,让他把盒饭摆回桌上,同时轻声说一句“以后让他们自己去”。 小战士点头,仿佛卸下千斤担。 那几位领导面色尴尬,略显僵硬地应下。王树声没再多话,转身离开时顺手把桌上的空水杯端起,自行倒满,把杯口的水渍抹干净才放回。 动作放缓,又像在无声提醒:事无巨细,规矩都在细节里。 接下来几天,机关里出现少见一幕:干部、战士混在同一队伍打饭,没有窗口插队的影子。 三楼办公室的门常年虚掩,饭点时再没人提“工作忙”这道挡箭牌。有人揣测是否收到了处分通知,其实没有人被记过。 王树声只是把那天发生的经过写进值周日志,留下寥寥几句:领导未能身体力行,易纵特权;小事若不制止,风气终会蚕食组织根基。 落款盖章后,他把日志放回档案柜,没有发文件,也没有看似轰轰烈烈的“整风动员”。 事情就在平静里发酵,像是一阵无形的凉风,把机关里那些积压的闷热逐渐吹散。 这股凉风不仅停留在食堂,有位司机习惯替科室主任跑私人差事,周末帮人去市区采购日用品,油票按公车流程报销。过去谁也不觉得不妥。 事件后不到一周,这位司机主动把尚未盖章的油票退回后勤,说私事耗油自己负担。 再往后,机关小卖部对干部赊账也没了“先拿后签”的老规矩,连门口值班的哨兵都说排队查证件时口气温和了不少。 没有红头文件,也没有口号横幅,可一种“不敢,也不愿”的自觉在不知不觉中成型。 王树声没有回头检查,也没派人暗访。 他向来相信示范比训令更长久。正如他对新任排长提到的:“队伍走不整,别先骂脚步,要先让带头的人站直。”带头的人若能站直,剩下的队伍自然顺眼。 许多人事后回忆这段经历,一致觉得印象最深的并非那番话,而是王树声对待那几只铝饭盒的态度——不动怒、不拉架,也不讲空洞的大道理,只把最普通的流程摆在每个人眼前,让当事人自己去衡量轻重。