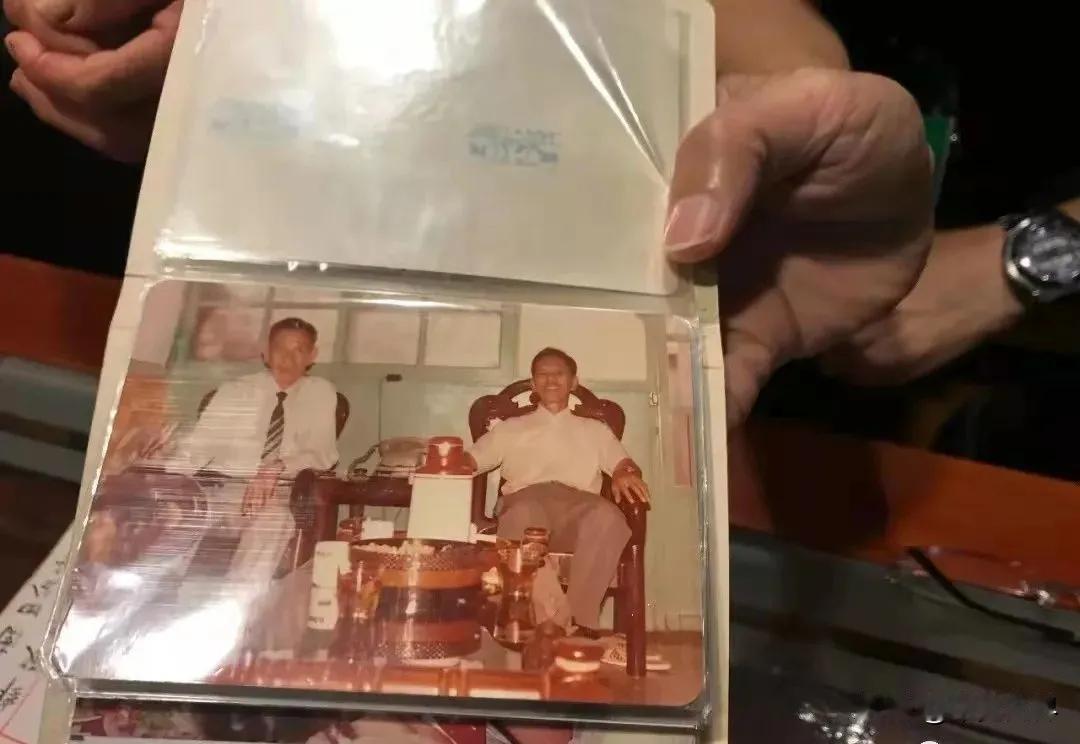

1979年,台湾女孩易若莲整理父亲衣柜时,发现一张1951年的“战士授田凭据”,凭证上亲属栏写着陌生名字“易浩光”,父亲易祥只说“可能写错了”。[凝视] 不久后,易若莲发现父亲定期往大陆汇款寄信,经反复询问,易祥终于承认:在湖南邵阳黄泥村,他还有妻子陈淑珍和两个儿子易浩光、易浩明。这个隐瞒30年的秘密让家庭关系急剧恶化。 1949年,60万国民党军人撤至台湾,多数被迫留下大陆家眷,台湾当局直到1987年才开放老兵返乡探亲,但易祥已在1988年病逝,至死未能回乡。 易若莲和母亲因被隐瞒而与父亲长期疏远,直到父亲去世后,她才逐渐理解那个年代普通人的无奈选择。 2009年,易若莲得知大陆的嫂子陈淑珍去世,2011年母亲也离世后,她决定不能让血脉联系彻底断绝。2012年,她终于踏上寻亲路。 在邵阳黄泥村,易若莲见到了两位从未谋面的兄长,三个白发苍苍的老人在老宅前相拥而泣,完成了跨越63年的团聚。 更让她震惊的是90岁老人庹长发的故事,1938年,14岁的庹长发被抓壮丁,易祥见他年幼收作勤务兵。两人在抗战中结下深厚友谊。 1949年易祥被迫赴台前,将怀着幼子的妻子托付给庹长发:“帮我照看家里,等我回来。”老人点头答应,这一守就是67年。 在那个特殊年代,“国民党军官家属”身份让易家处境艰难,庹长发白天干最重的农活,晚上睡牛棚,始终默默保护着这个家庭。有人劝他回重庆老家,他只说:“我答应了长官的。” 1987年两岸开放探亲,庹长发第一时间托人带信到台湾,却得知易祥已经病逝。但他仍然坚持住在易家老屋,说要替“长官”看着这个家。 2015年,庹长发的事迹通过央视节目传播全国。当节目组帮他找到重庆亲人时,96岁的老人仍拒绝离开:“我要守在这里。”次年老人安详离世,村民将他葬在易家祖坟旁。 这样的故事在两岸并非孤例,台湾有超过10万个“两岸家庭”,湖南省台办统计显示,1987年至今已有37万湘籍台胞回乡探亲,认亲案例超过6000宗。 易若莲现在每年都回邵阳祭扫,她说:“父亲一生都在自责,但那个年代的人哪有选择权?我们这代人要做的,就是把断掉的线重新接起来。” 庹长发的墓碑上,易家后人刻下八个字:“义重如山,恩深似海。”这位普通老人用一生诠释了什么叫承诺,也见证了大时代下小人物的坚守与温情。 历史的洪流中,个人如浮萍般身不由己,但人与人之间的情义、血脉间的牵挂,却能穿越时空的阻隔。易家三代人的故事,映照着无数家庭的离合悲欢。 在两岸关系日益密切的今天,越来越多的家庭正在重新连接断裂的亲情纽带,那些被政治阻隔的骨肉亲情,正在时间的见证下慢慢愈合。 庹长发走了,但他守护的不仅是一个家庭,更是人心中最珍贵的信义,在这个快节奏的时代,这份67年的坚守显得尤为珍贵,提醒我们什么是真正的忠诚与担当。 信源: 央广网——现代版关云长”去世 守护战友妻儿66年、《人民日报》2016年4月28日《一位老兵的守诺人生》、《中国青年报》2015年11月3日《两岸寻亲三十年》、央视《等着我》2015年9月特别节目