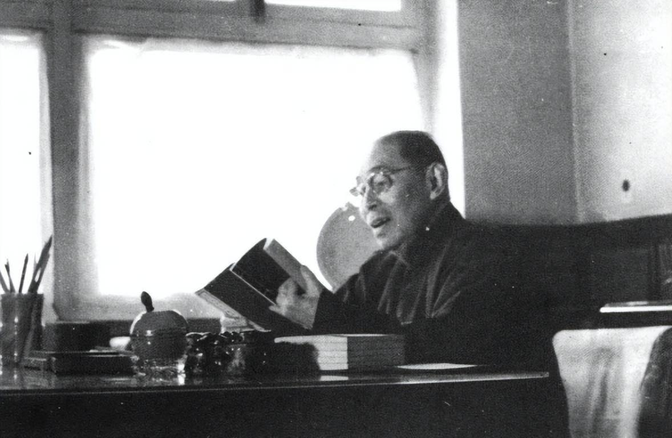

1934年,薛定谔让助理的妻子怀孕后,将她带回家养。薛定谔的妻子欣然接受,3人在一起和谐生活。只是没多久,妻子也和有妇之夫好上。最后,他们的婚姻竟得到完美的结局。 1934年冬,维也纳的雪花如鹅毛般飘落,街道上行人裹紧大衣,行色匆匆。在这寒冷的夜晚,埃尔温·薛定谔推开家门,身后跟着一位年轻女子——希尔德·马奇,她低垂着头,腹部微微隆起。屋内的壁炉噼啪作响,薛定谔的妻子安妮放下手中的书,抬头望向两人,脸上没有惊讶,只有一种近乎平静的接受。 这一幕,像是维也纳这座城市在思想解放浪潮中无数家庭的缩影,却又因薛定谔的身份而显得格外刺眼。这位刚获得诺贝尔物理学奖的科学家,为何将助手的妻子带回家?更令人费解的是,这段看似离奇的婚姻,为何最终走向了令人意外的和谐?

说起来,薛定谔和安妮的婚姻从一开始就带着点反传统的意味。1920年两人结婚时,维也纳的知识分子圈正流行着“新情感主义”,不少学者认为婚姻不该被世俗礼教捆死,精神契合比形式忠诚更重要。薛定谔本身就是个随性到近乎散漫的人,他痴迷物理研究时能几天几夜泡在实验室,转过身又会在咖啡馆和艺术家们聊到深夜,对人情世故的规则向来懒得遵守。安妮呢?她出身贵族,早年做过画家模特,见过的世面不比薛定谔少,对丈夫的“不按常理出牌”早有准备——两人结婚多年没要孩子,安妮从不抱怨,反而把精力放在自己的社交圈和艺术研究上,某种程度上,他们更像一对共享生活空间的灵魂伴侣,而非传统意义上的夫妻。

希尔德的出现,其实没打破这种平衡,反倒像是给这段特殊关系加了个注脚。她是薛定谔助手亚瑟·马奇的妻子,和丈夫感情本就平淡,遇上才华横溢又自带魅力的薛定谔,一来二去动了心。怀孕后,亚瑟·马奇选择逃避,薛定谔反倒拍着胸脯接了过来——在他看来,责任和情感不该被婚姻标签绑架,既然孩子是自己的,就该由他负责。

让人咋舌的是安妮的态度。她不是没脾气的人,当年薛定谔和别的女性传绯闻时,她也曾冷脸相对,但这次面对挺着肚子的希尔德,她却平静地收拾出客房,甚至亲自安排了孕期饮食。后来有人问起,安妮只淡淡说:“比起抓着一个人的躯壳,不如守住彼此最需要的东西。”她需要的,或许是薛定谔在科学之外的那份坦诚,哪怕这份坦诚带着冒犯;而薛定谔依赖的,是安妮从不试图“改造”他的包容。

更戏剧性的还在后面。希尔德生下儿子后没两年,安妮和一位名叫弗朗茨的音乐家走到了一起。弗朗茨也是有妇之夫,和安妮一样,两人追求的是精神共鸣。这下倒好,薛定谔、安妮、希尔德,再加上各自的“场外伴侣”,形成了一个外人看不懂的关系网。但奇妙的是,他们从没为这些事红过脸:薛定谔和弗朗茨能坐在一起讨论音乐理论,安妮会帮希尔德照看孩子,希尔德则在薛定谔研究遇到瓶颈时,陪他去阿尔卑斯山徒步散心。

说到底,这段“完美结局”的关键,不在于道德上的对错,而在于他们找到了适合彼此的相处逻辑。那个年代的维也纳,知识分子圈流行着“自由恋爱”和“情感多元”的观念,他们不把婚姻视为独占对方的契约,反而更看重“各取所需”的平衡。薛定谔需要无拘无束的创作环境,安妮需要不被干涉的精神自由,希尔德需要安稳的生活保障,当这些需求都能在同一个屋檐下得到满足时,世俗眼中的“混乱”,反而成了他们的“和谐”。

当然,这事儿放今天肯定行不通,毕竟时代变了,婚姻的意义早已被重新定义。但回头看,薛定谔一家的故事,倒也暴露了人性的复杂——天才的大脑里,装着的可能不只是公式和理论,还有对世俗规则的叛逆,以及对情感关系的另类解读。这种解读或许不被大众接受,却真实地存在过,成为那个思想激荡年代的一道特殊印记。

各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

用户10xxx99

他妻子可能出轨了,也可能没出轨