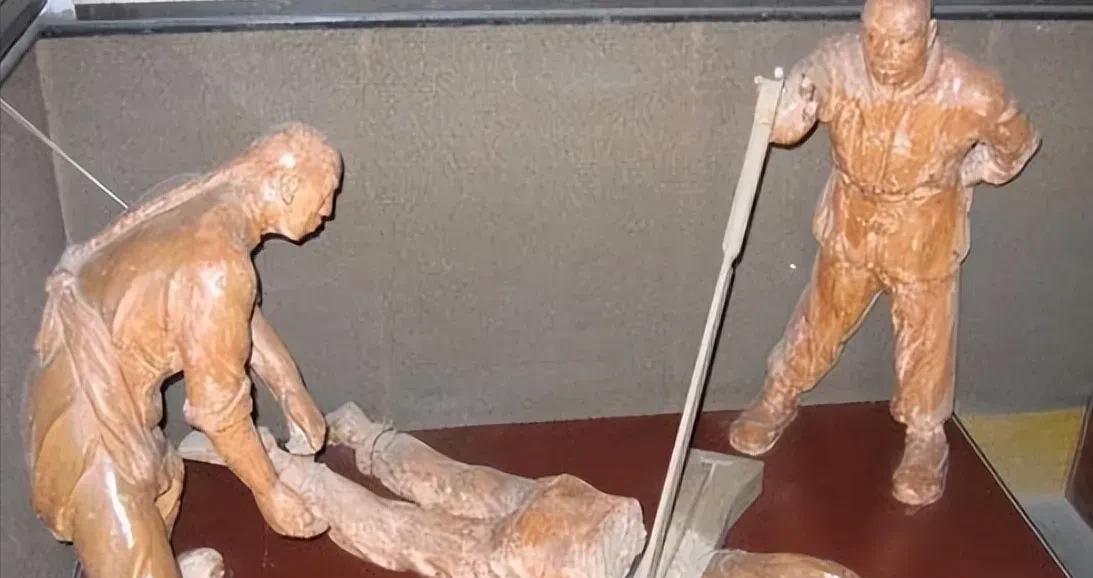

公元1734年,俞鸿图被腰斩后迟迟没有死去,上半身一直在地上打滚,口中不断发出惨叫声,并用手蘸着自己流出的血在地上写下7个“惨”字,才慢慢痛苦地死去。 监斩官手里的令牌还没来得及收回,冷汗就顺着额角往下淌。他见过不少刑场,却没见过这样的场面——本该利落的刑罚,变成了对生命的凌迟。俞鸿图的血在青砖地上洇开,像一朵狰狞的花,那七个血字歪歪扭扭,每一笔都像在撕扯看客的心。 周围的兵卒都别过脸,有个年轻的小差役忍不住干呕起来。谁都知道,俞大人不是个贪赃枉法的人。他当河南学政那几年,主抓科举,考场规矩严得像铁打的。有考生想托关系递纸条,被他当场揪出来,不仅取消了资格,还把那家人的名字贴在府衙门口,公示了三个月。民间都说,俞学政的考场,是寒门子弟最有盼头的地方。 可谁能想到,栽就栽在身边人手里。他的仆人跟外面的举子勾连,趁他不注意,把考题偷偷抄录下来,高价卖给富家子弟。事发后,那些人把责任全推到他身上,说他“监守自盗”。雍正帝最恨科场舞弊,一怒之下,判了个腰斩。 俞鸿图被押上刑场那天,天阴沉沉的。他穿着囚服,头发散乱,却还在跟监斩官喊:“我有冤!我的案卷里有考生的笔迹对比,那些作弊的字,跟我府里的笔墨根本对不上!”可没人敢替他递话——圣意已决,谁插嘴谁掉脑袋。 这会儿,看着地上那七个血字,监斩官的心像被什么东西揪着。他想起俞鸿图刚到河南时,穿着布鞋走遍各县学堂,见着破旧的教室,就自掏腰包请人修缮;见着穷人家的孩子买不起书,就把自己的藏书搬出来,让人抄了分给他们。有个老秀才拄着拐杖来刑场,哭得直哆嗦:“俞大人是好人啊!去年我孙子没钱赶考,是他给的盘缠,还说‘读书人为的是公道,要是连考场都不公,读再多书也没用’……” 消息传到京城,雍正帝正在批阅奏折,听太监复述刑场的情景,手里的朱笔“啪”地掉在纸上,晕开一大片红。他沉默了半晌,问:“俞鸿图死前,真的写了七个‘惨’字?”太监点头,声音发颤:“是,奴才听监斩官回禀,说那字……字字泣血。” 雍正帝站起身,在殿里踱来踱去。他想起自己登基后,一直想整肃吏治,严惩贪腐,可没料到,严苛的刑罚会变成这般模样。腰斩本是为了震慑恶人,可若用在可能含冤的人身上,岂不成了草菅人命?他猛地停下脚:“传旨,即日起,废除腰斩之刑。” 旁边的大臣愣住了:“皇上,这刑罚用了上千年,废了会不会……”“千年的规矩,不对就得改。”雍正帝打断他,语气沉重,“治国靠的是法度,不是酷刑。若是刑罚成了折磨人的工具,那跟暴徒有何区别?俞鸿图纵有过错,也不该受这般苦楚。朕要的是公正,不是惨状。” 旨意传到河南,百姓们都愣住了。有人说,是俞大人的七个血字,换来了往后少些痛苦;也有人说,是皇上心里装着百姓,知道刑罚的底线该在哪里。 后来,俞鸿图的案子被重新翻查,果然查出是仆人勾结外人陷害。虽已无法挽回他的性命,但朝廷为他恢复了名誉,还严惩了那些真正作弊的人。他当年资助过的考生里,有人后来当了官,总在大堂上挂一块“公正”的匾额,说:“俞大人用命教我们,公道比天大,哪怕粉身碎骨,也得守住。” 再往后,有犯人被判重刑,听到的不再是“腰斩”二字。刑场的气氛依旧严肃,却少了那份不必要的残酷。人们说起俞鸿图,不再只记得他的惨死,更记得他守过的公道,和因他而变的法度。 就像老秀才说的:“恶人该罚,但罚不是为了看谁更狠,是为了让好人不受冤,让世道更干净。俞大人用七个血字,把这个理儿刻进了人心。” 据《清史稿·刑法志》记载,雍正十二年,因俞鸿图案,清廷正式废除腰斩之刑。这桩惨烈的事件,最终化作推动司法文明的一点微光,在历史的长夜里,留下了值得回味的温度。