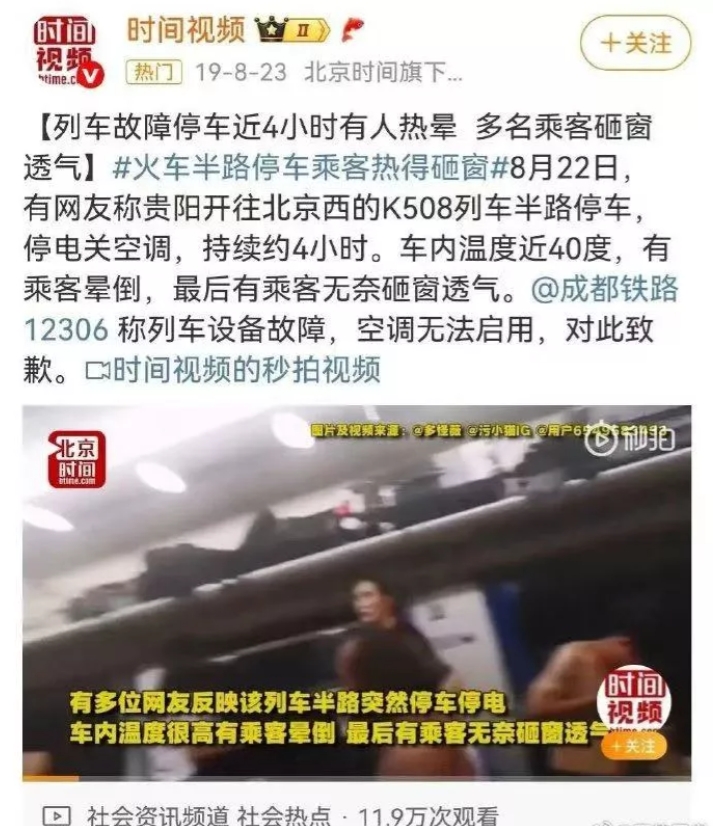

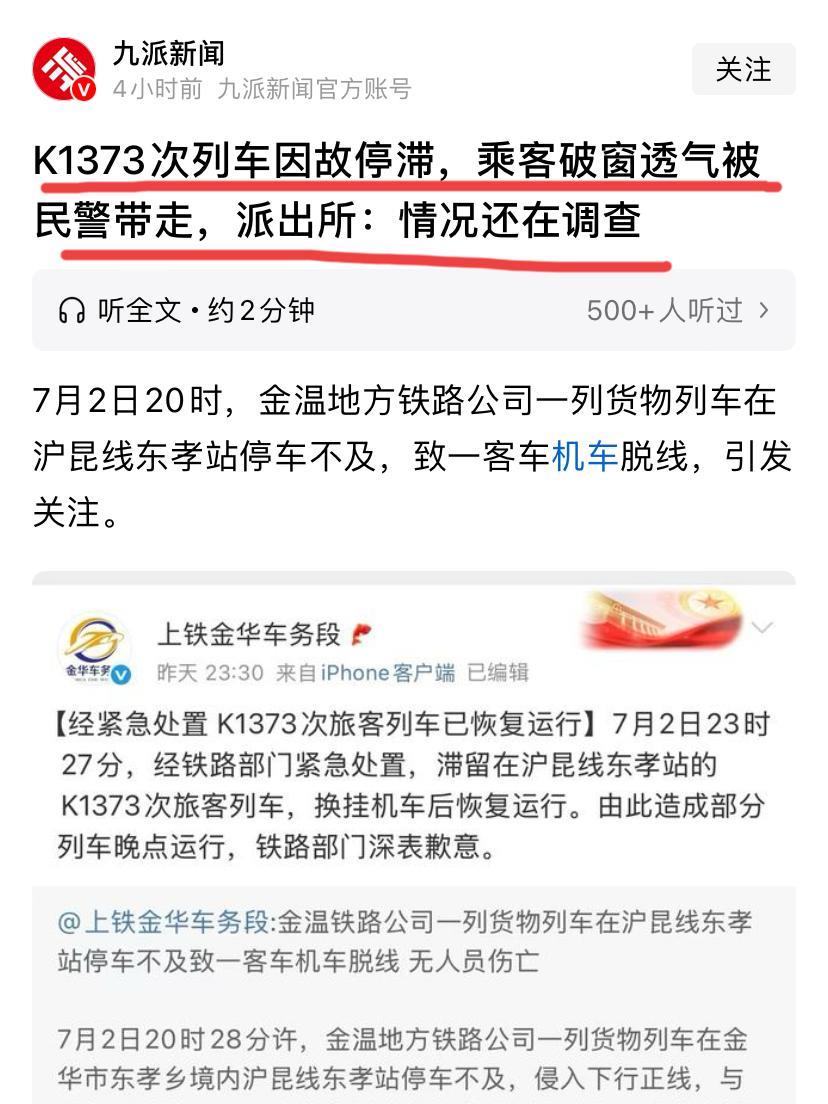

有网友翻出了6年前的一起列车事故,当时的情况和最近的事件形成了鲜明对比。6年前,列车发生事故后,有乘客因高温晕厥,甚至砸窗透气,但铁路部门并没有长篇大论解释为何不开车门或破窗透气,也没有对砸窗乘客进行批评教育,而是直接致歉。然而,6年后的今天,类似的事件再次发生,但铁路部门的应对方式却引发了更大的争议。

按理说,6年过去,应急能力应该进一步提高,但从舆论的反应来看,应急能力以及应对舆情的能力似乎都退步了。这背后的原因值得深思。

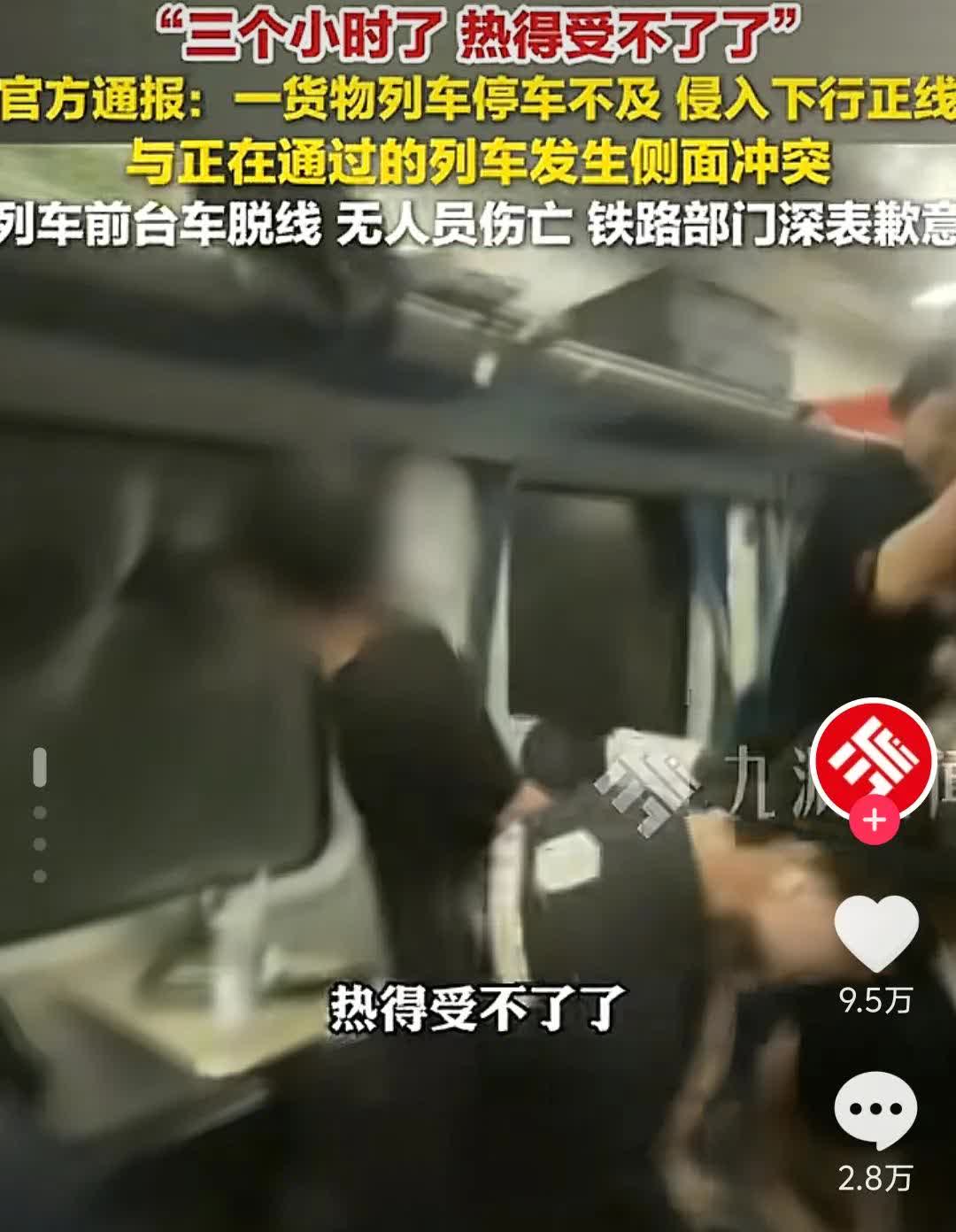

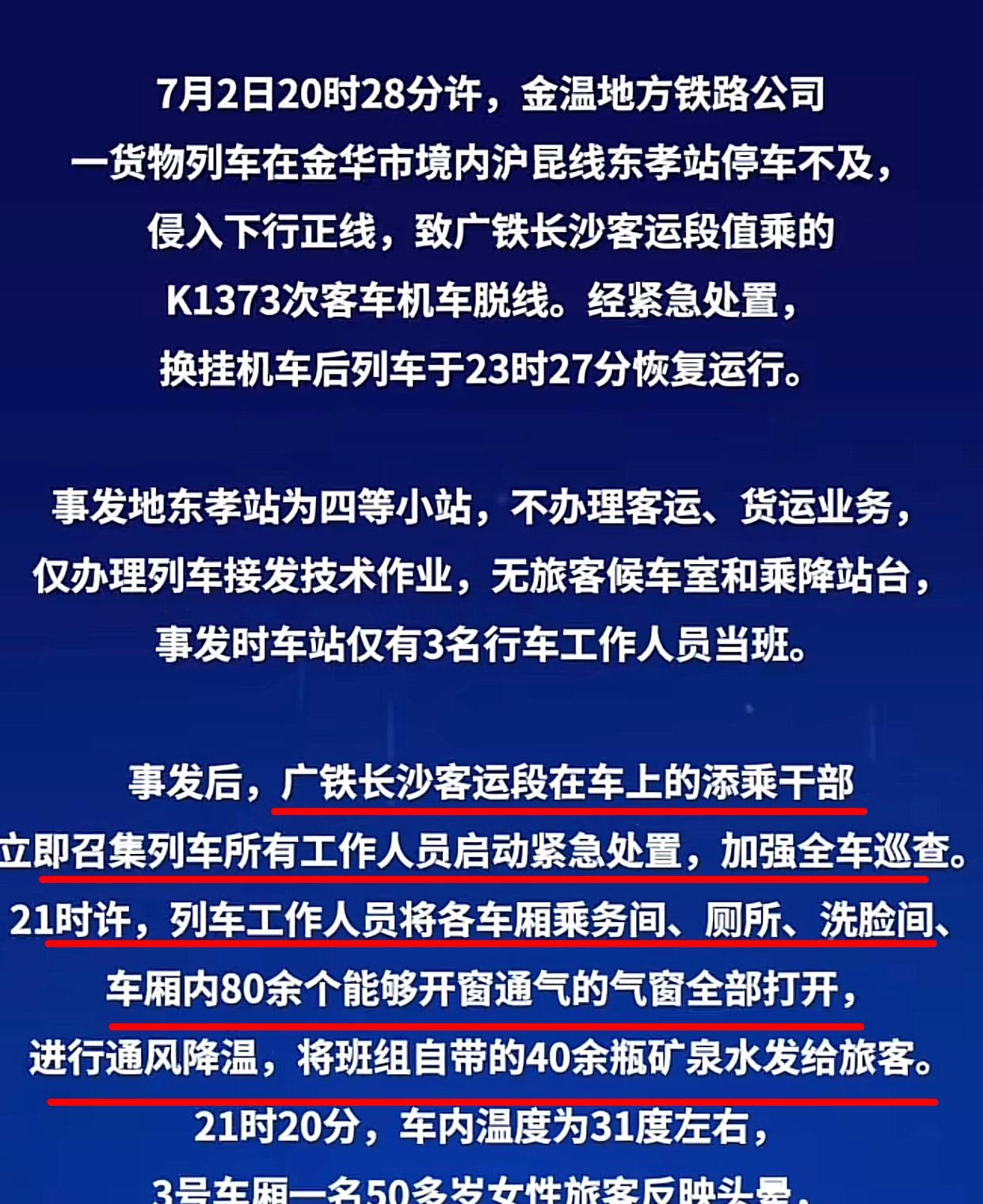

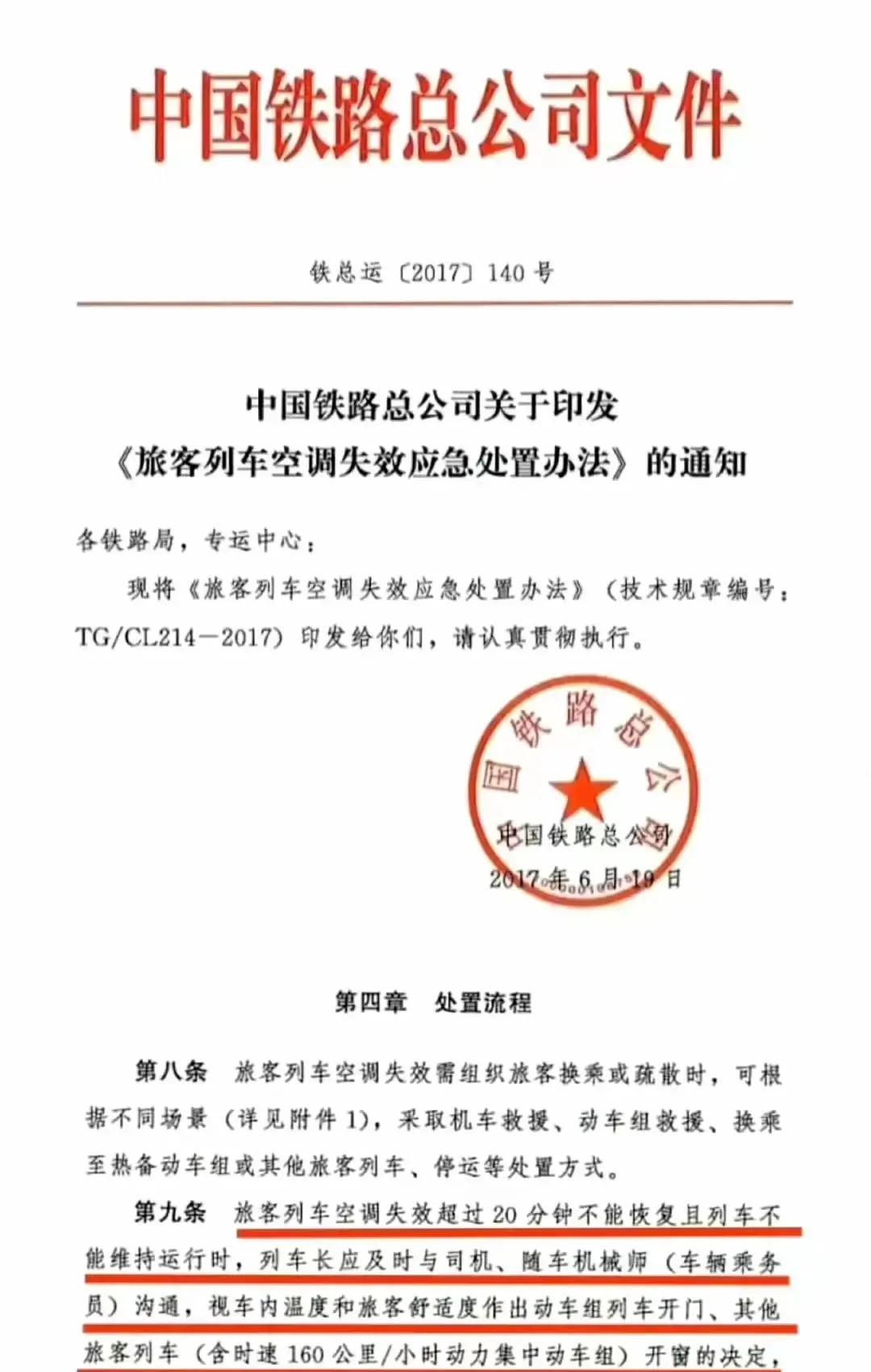

首先,铁路部门在应急措施的执行上存在明显不足。例如,在最近的事件中,铁路部门以“无站台、车门高1.5米、夜间无照明”为由拒绝开门,但乘客反馈车厢内温度极高,甚至有人中暑。这种情况下,铁路部门未能及时调整应急措施,导致乘客采取了极端行为。

其次,铁路部门在与乘客的沟通上也存在严重问题。在事故发生后,铁路部门未能及时向乘客通报处置进展,导致乘客的焦虑情绪加剧。这种沟通不畅不仅影响了应急处置的效果,也引发了乘客的不满。

再者,应急预案的执行不够灵活。铁路部门的应急预案虽然有规定,但在实际操作中,一线工作人员缺乏足够的自主决策权,只能等待上级指示,导致延误最佳救援时机。这种僵化的管理方式,使得应急预案在实际操作中难以适应复杂多变的现场情况。

最后,舆情应对能力的不足也暴露无遗。在6年前的事件中,铁路部门选择了致歉,但在最近的事件中,却陷入了与乘客的矛盾之中,甚至引发了公众的广泛质疑。这说明铁路部门在舆情应对上缺乏有效的策略和方法。

综上所述,铁路部门的应急能力退步,既有应急预案执行不力的原因,也有沟通不畅和舆情应对不足的问题。希望铁路部门能够从这些事件中吸取教训,完善应急预案,提高应急能力,更好地保障乘客的安全和权益。