北宋文豪苏轼在《定风波》中写道:"莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。"这句穿越千年

陈星爱

2025-07-09 13:54:01

北宋文豪苏轼在《定风波》中写道:"莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。"这句穿越千年的名言,恰似为当代老年人指明了生命航向。当岁月染白鬓发,当步履渐趋蹒跚,究竟该将人生的船舵交于谁手?是靠老公还是靠子女?最好的答案就藏在历史的长河里,也刻在现实的坐标中:靠天靠地不如靠自己,生命的真谛在于自足自立。

历史长河中,那些闪耀的银发智者早已给出启示。南宋女词人李清照在经历国破家亡后,并未将余生寄托于他人。她整理金石文物,撰写《金石录后序》,在颠沛流离中守护着文化火种。"生当作人杰,死亦为鬼雄"的铿锵之音,正是她对自我价值的宣言。

敦煌藏经洞的守护者常书鸿,晚年身患重病仍坚持临摹壁画,用颤抖的双手在洞窟中完成《萨埵太子舍身饲虎》的临摹,用艺术生命诠释着老有所为的力量。

当代社会,更有无数银发楷模书写着生命的新篇章。98岁的翻译家许渊冲至今仍坚持每天翻译一页莎士比亚,他说:"把一个国家创造的美转化为全世界的美,这是最大的乐趣。"

72岁的王德顺在T台上演绎"最帅大爷",用数十年如一日的健身雕塑着完美身形。这些长者用行动证明:年龄只是数字,生命的精彩在于自我赋能。

反观那些将晚年寄托于他人的案例,往往难掩失落与悲凉。《红楼梦》中的贾母虽享尽荣华,却在家族衰败时徒留叹息。

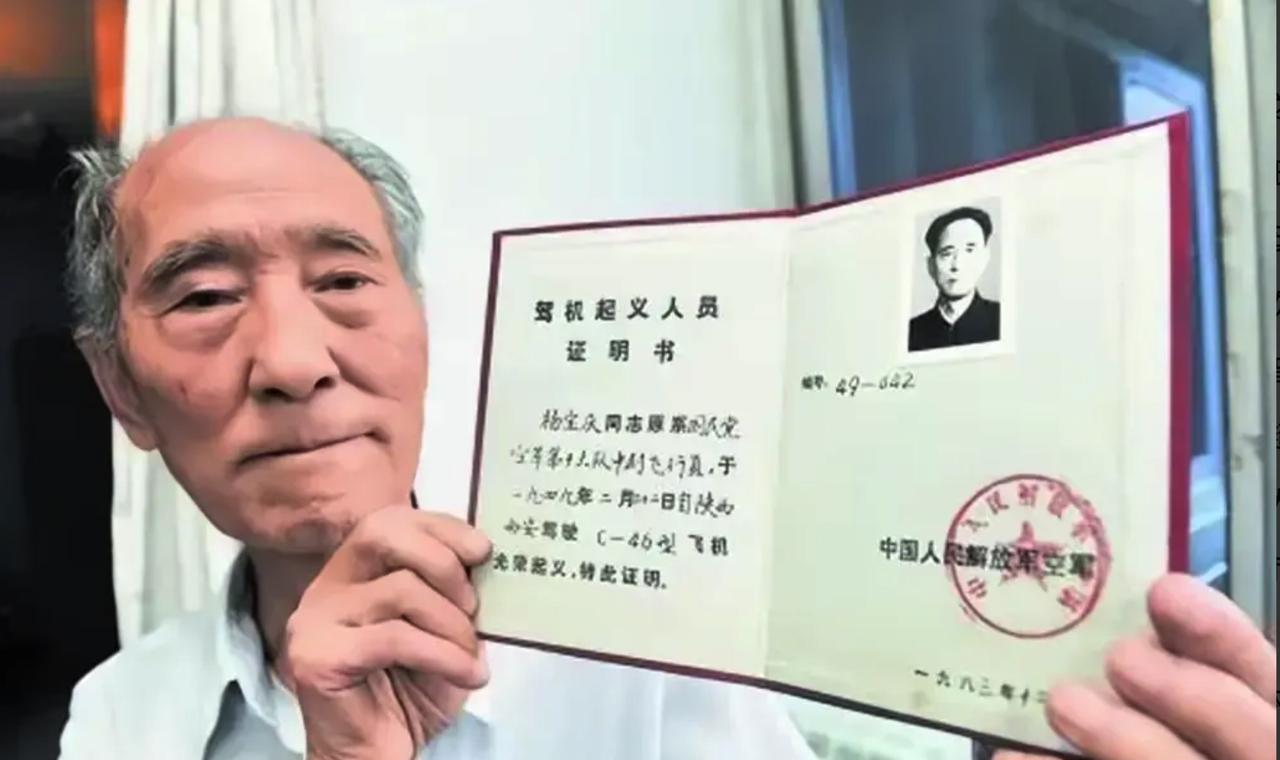

现实生活中,许多老人将积蓄交给子女后陷入经济困境,更有甚者因过度依赖子女引发家庭矛盾。印象最深的是一位62岁的老人叫谢淑芳,她为供亲生子留学,贱卖三套拆迁房,仅得12万元,导致晚年失去经济保障。儿子留学后滞留国外娶妻生子,连父亲肺癌晚期都拒绝回国探望,最终由养子承担赡养责任。许多的子女都把父母的心血吸干榨净,他们仍然觉得是理所当然。最后留给老年人的不是什么天伦之乐,只有无尽的痛苦和一生的悲哀,让人唏嘘不已。

这些事例警示我们:他人的屋檐再大,也遮不住自己头顶的一方晴空。要实现老年生命的自足,需从三方面着手:经济上建立独立账户,避免过度依赖;精神上培养兴趣爱好,让灵魂有所寄托;健康上坚持适度锻炼,守护生命根基。就像杨绛先生在《我们仨》中所写:"世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。"唯有将生命的根基扎入自我的土壤,才能在岁月的风雨中傲然挺立。

“天行健,君子以自强不息。”当我们两鬓斑白时,不妨以苏轼的豁达为舟,以李清照的坚韧为桨,在生命的长河中自在航行。要相信:最好的晚年,不是等待他人的搀扶,而是让自己成为那艘永不沉没的方舟。

0

阅读:0